2024.12.03

ディスポーザーのデメリットやメリットは?寿命やメンテナンス、戸建てやマンションでの設置も解説!

最終更新日:2025/07/08

ハウスメーカーのオプションでも選択できるディスポーザーは、ごみ捨ての負担を軽減してくれる優れものです。しかしアメリカなどに比べてまだまだ知名度が低く、利用者数は少ないようです。

そこで今回は「ディスポーザーのメリットとデメリットは?」と題し、戸建てやマンションでの設置方法なども解説します。家づくりを検討中の方のほか、既存のキッチンに増設をお考えの方も、参考にしてみてください。

INDEX

ディスポーザーとは?

ディスポーザーは、台所の排水口に取り付けて生ごみを処理する家電製品です。生ごみを細かく粉砕して水道水と一緒に流すことで、下水から排出します。

アメリカでは1927年代末から普及を開始し、洗濯機や掃除機と同じくらい普及していますが、日本では生ごみ処理への考え方の違いや、下水施設の関係から、あまり知られない存在のまま今日まで来ています。

しかし近年その性能は向上し、生ごみの処理を大幅に軽減することが可能です。また、既存のキッチンへの後付けやメンテナンスも比較的簡単である点も魅力です。

排水処理の違いによって生物処理、機械処理、単体タイプと3種類のタイプがあります。

ディスポーザーと従来のごみ処理の違い

| ディスポーザー | 従来の生ごみ処理 | |

|---|---|---|

| 処分経路 | 下水処理 | ごみ収集 |

| 捨て方 | 都度処分 | 決まった曜日に燃えるごみとして出す |

| 処分方法 | 宅内処理 | 人の手で搬出 |

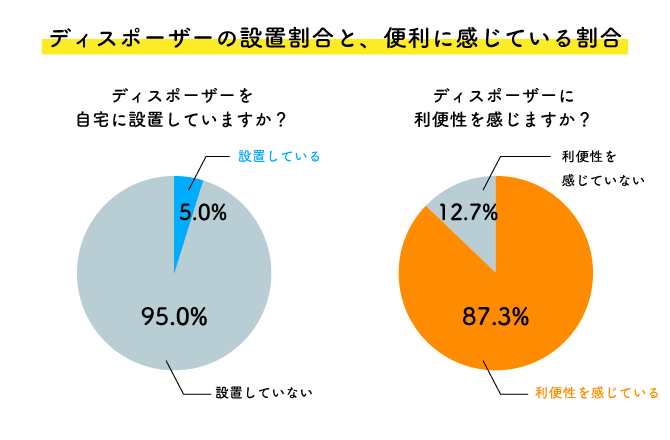

以下は、ディスポーザーの設置割合と、便利に感じている割合を調査したデータです。現状で普及率は低いものの、使用者は87.3%の方が、利便性を感じているという結果になっています。

ディスポーザーを使うとどのくらいきれいになる?

前述のように、調理の際や食べ残しで生じた生ごみを、ごみ収集の際に出すのではなく、直接下水に流せるようにするのがディスポーザーです。

ごみが腐敗する前に処理してしまうため、臭いや害虫の発生が起きることがありません。したがってシンクやごみ箱などキッチン回りを気持ちよく、衛生的に保つ効果があります。三角コーナーを使わなくなる人も多いようです。

ディスポーザーのメカニズムは?

生ごみを直接水に流すといっても、実感がわきません。どんな仕掛けになっているのでしょうか。

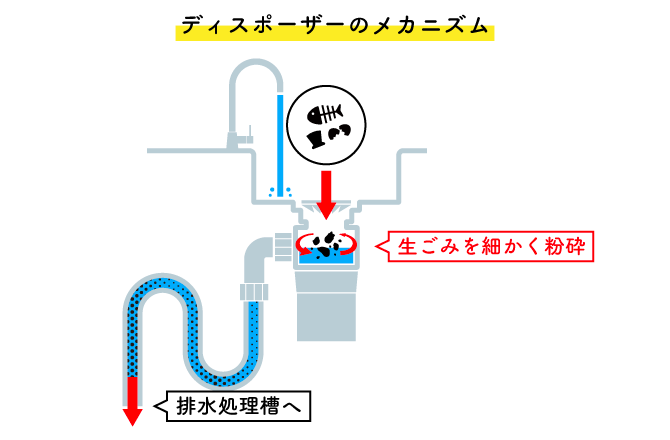

ディスポーザーの動作原理はモーターで高速回転する刃がごみを粉砕し、水に流せるようにします。使い方は以下です。

- 1. 排水溝に適量の生ごみを落とす

- 2. 水道の水を流す

- 3. スイッチを入れる

下図のように、高速回転している円盤の上に落ちたごみは、遠心力で外側に叩きつけられる際に2種類の刃で粉砕されて細かくすりつぶされます。円盤に開いた穴から、細かくなったごみが下水に向かって排出される仕組みです。

原理はジューサーの機械によく似ていますが、ジュースの搾りかすのように円の外側に付着するのではなく、下に向かって流れていくようにできています。

また、処理しきれないごみが刃を傷めないように、嚙んだり固着したりしないでスルーする構造です。

粉砕の仕組み

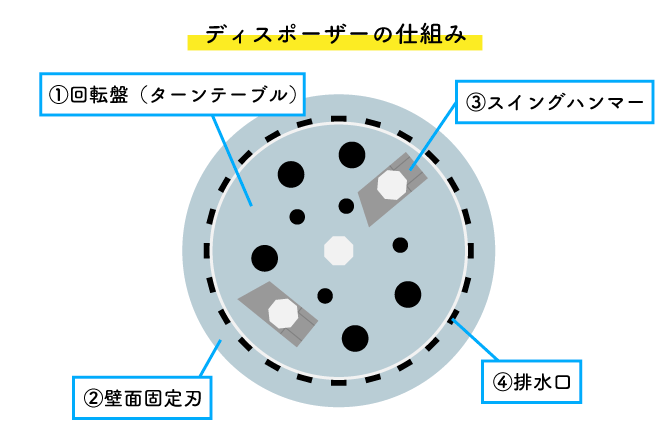

ディスポーザーが生ごみを粉砕する仕組みは以下です。(メーカーによってやや違いがある可能性をご承知おきください)

高速回転する回転盤(ターンテーブル)①によって生ごみを遠心力で壁面の壁面固定刃②に叩きつけ、スイングハンマー③で挟み撃ちにして細かく擦り潰します。

粉砕された生ごみは排水口④をすり抜け、水道水とともに本体排水パイプから排出される構造です。

スイングハンマーは粉砕しきれてない生ごみ、大きな骨などでディスポーザーのロック(噛んでしまって動かない状態)を防ぐため、ハンマーに負荷がかかった場合は生ごみをスルーする構造になっています。

ディスポーザーの2つの運転方式

ディスポーザーは大別して以下の2つの運転方式に分類され、それぞれに特徴があります。

- 1. 連続投入方式

- 2. 蓋スイッチ式

1.連続投入方式

連続投入式は、専用のスイッチをオンにしたらそのまま切れ間なく使用します。お皿を洗いながら、付着した食品の残りかすなどを切れ目なく処理が可能で便利です。

排水口にはスプラッシュガード(ごみハネ除けのゴム)が装着されており、国際規格により安全性が確認、担保されています。

2.蓋スイッチ式

蓋スイッチ式は排水口の蓋がスイッチの役割となっている運転方式です。蓋をして運転するため、処理室に生ごみを投入後、都度運転を開始します。そのため、連続して処理を行うことはできません。

ただし排水口の蓋はごみの跳ね返りを避けられる安心感があるほか、ごみの状態を都度確認して投入するため、投入量が適切であれば、運転停止のトラブルを少なくできるでしょう。

また、スイッチを本体以外に別途設置する必要がないため、設置時間を短縮できます。しかし、卵の殻や鶏の骨などを処理できない製品も存在するので、事前に確認しましょう。

関東・首都圏のディスポーザー標準装備マンションは、90%以上が蓋スイッチ式です。

連続投入方式が人気の理由

連続投入のほうが人気で普及が進む理由は、何といっても利便性でしょう。海外では90%以上が連続投入式を採用し、国内でも60%以上がこの連続投入方式です。

蓋スイッチ式は処理室に生ごみを投入した後に起動するため、1回に入れる分量が適切でない場合、むしろ詰まりが発生しやすくなります。また、蓋スイッチ式でスプーンなどが処理室に落ちて噛み込み、蓋が開かなくなるなどの発生率が高めであることも要注意です。

ディスポーザーのデメリット・後悔3選!

メリットがある半面、ディスポーザーにもデメリットや、使用した際の後悔の声もあります。この項では以下のようなデメリットを解説します。

- ● コストがかかる

- ● 利用時に音が出る

- ● 処理できないものがある

コストがかかる

ディスポーザーは単体の家電製品のため、次項でご紹介するような初期費用やランニングコストが必要になります。また、専用の浄化槽を持つ場合、そのメンテナンスの際に費用がかかるでしょう。家事の負担を減らし、臭いや衛生面が良くなるなどのメリットとの比較が必要となります。

利用時に音が出る

モーターの回転や破砕の際の動作音が気になることがあります。動作は数秒と短時間とはいえ、子どもの就寝中や深夜などでは、気を遣うこともあるでしょう。マンションでは隣接の住戸への影響が気になるケースも考えられます。

ディスポーザーの音が問題となったケースはあまり確認されていませんが、使用する時間帯を考える、お隣や階下に動作音が聞こえるか聞いてみるなどの気遣いをしておくと良いかもしれません。

処理できないものがある

動作が止まったり故障の原因となったりするため、処理ができないものがあります。以下をご参照ください。

| 処理できるもの | 処理できないもの |

|---|---|

| 残飯・麺類・野菜類・果実類・肉類・魚類・ 茶葉・小さな骨・魚の骨・鶏の骨・ アサリ、しじみ等の貝殻・卵の殻・梅干の種・ スイカ・グレープフルーツの皮 | カニの殻や貝殻・肉や魚の大きな骨・タコやイカ・鶏の皮・生魚の皮・果物の固い種・トウモロコシ・玉ねぎの皮・パイナップルの芯・油・コーヒーかす・生米・大量のご飯・熱いもの など |

| 固さが適度で、細かく粉砕できるもの。 | 繊維分が多く固さがあるもの、伸縮性があって粉砕できないもの、刃にからんでしまうもの、その他故障の原因となるもの。 |

このほか食物以外のものを入れることや、一度に大量に入れるなどの行為も禁物です。

処理できないものがある点も、やや普及の支障となっている可能性があります。しかし、たとえば食洗器を使い慣れた人が食洗器の洗浄で傷むものの洗い分けや、使用前の予洗いを普通に行うことを考えれば、慣れの問題かもしれません。

ディスポーザーのメリット3選!

ディスポーザーのメリットをまとめると、大きく以下の3点でしょう。

- ● 生ごみを捨てるのが楽になる

- ● 悪臭や害虫対策

- ● 環境への負荷の軽減

生ごみを捨てるのが楽になる

家庭で出るごみのうち、生ごみが4割を占めるといわれています。ディスポーザーでは生ごみの80%を処理できるため、家庭ごみの約3分の1の処理がなくなるでしょう。

4割とはいえ、水分の多い生ごみは、重さでいえばもっと多くの割合を占めると考えられます。ディスポーザーで処理が難しい生ごみも、最近話題となっている乾燥させるタイプの生ごみ処理機 や、家庭菜園の肥料を作るコンポストなどと併用すれば、ごみ処理の負担はとても軽減することが可能です。

家事の負担を和らげるために、ディスポーザーは有効な手段となります。

悪臭や害虫対策

ディスポーザーの使用によって、生ごみが発する悪臭や害虫の発生を大幅に減らすことができます。

生ごみを都度処理することで、雑菌の繁殖や腐敗を抑えることができ、キッチン回りを清潔に保てます。食べ物の臭いに釣られて集まる害虫も減らせ、繁殖も抑えられるでしょう。

なお、ディスポーザーを取り付けた排水管は従来通り水をためておくトラップがついているため、排水溝から悪臭や害虫が入ってくることはありません。

2021年の富山県黒部市の調査 によると、95%の人が「ディスポーザーの使用で台所が衛生的になった」と回答しており、導入による効果は大きいと考えられるでしょう。

環境への負荷の軽減

収集されたごみは、焼却処理されますが、生ごみは水分が多いため、燃やすために多くのエネルギーを消費します。生ごみの回収量が減ると、回収容量が減るだけではなく、焼却のエネルギーも少なくて済むため、環境への負担軽減が可能です。

また、行政のごみ回収の負担も軽減できるため、注目を集め始めています。

自治体によってはディスポーザーの使用を認めないケースがあります。下水道や浄化槽に負担がかかるのがおもな理由です。そこで、下水道配管への負担を実証実験したり、ディスポーザーの処理水専用の浄化槽 を設けたりなどの動きが始まっています。

このように現状では、積極的に推進する自治体から、設置に反対する自治体まで、対応に開きがでてきています。以下は対応の4つの分類です。

| 推奨 | 設置できる。(助成金が支給される自治体もある) |

|---|---|

| 自粛 | 条例で禁止はしていないが、自粛として設置しないでほしい。 |

| 禁止 | 条例で禁止をしている。設置をしてはいけない。 |

| 無回答 | 対応が決まっていない、もしくは公開していない。 |

ディスポーザー自体は下水道条例に違反するものではないため、あくまで自治体独自の条例や自粛です。

この選択は、焼却処理とディスポーザーのどちらを選択するかという自治体のテーマでもあります。日本は先進国の中で焼却ごみの量が突出して多く、生ごみを大量のエネルギーを費やして焼却処理しているのが現状です。

焼却はCo2の発生、地球温暖化問題を促進するほか、水分により自然焼却を妨げられ、低温焼却でダイオキシンが大量に発生することが知られています。

家庭ごみ総量の30~40%が多量の水分を含む生ごみであり、積極的でない自治体も今後ディスポーザーの普及に舵を切ることも考えられるでしょう。

家庭用の電気式生ごみ処理機を購入する際に、自治体がディスポーザー導入に積極的な場合、コンポストなどだけでなく、ディスポーザーにも助成金が出ることがあります。

自治体によって異なるものの、平均して購入金額の2分の1~3分の1以内、限度額を2~3万円までとしているケースが多いようです。

助成金の支給状況は、自治体に直接問い合わせるかWebサイトでの確認、以下のサイトも参考にしてください。

自治体の購入助成金制度検索|パリパリキュー

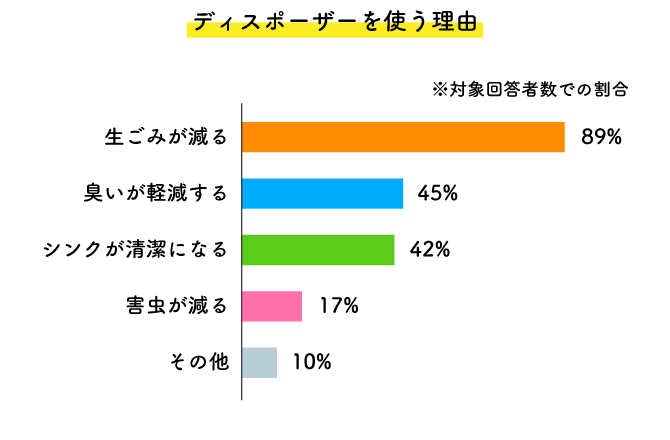

以下はディスポーザー使用中の方に、使っている理由を聞いたデータです。捨てる労力・臭いや衛生面が上位を占めています。

ディスポーザーの値段は?

この項では、ディスポーザーのお値段にまつわる項目を取り上げます。

- ● 初期費用

- ● ランニングコスト

- ● ディスポーザーの耐久性やメンテナンス方法は?

初期費用

ディスポーザー使用の初期費用は、後付けかつ処理システムを含んだ価格 で、数十万~100万円程度と考えましょう。もっとも安価な、排水を処理なしで流すタイプは、日本では一部の地域を除いて自治体の許可が下りないことが多いです。

ランニングコスト

ディスポーザーの使用にかかる電気代や水道代は年間で数百~1,000円程度、そのほかにシステムの維持管理費用として年間数万~数十万円程度を要することがあります。

また、故障の際には修理や交換の費用も考えられるため、正しく使用してなるべく故障を防ぎたいものです。

ディスポーザーの耐久性やメンテナンス方法は?

ディスポーザーの本体は、7~10年ほどが寿命といわれています。それ以上使える場合もありますが、事故や故障のリスクなどを考えると、交換が望ましいようです。

自分でできるお手入れは、多めの水を流して洗浄したり、氷を入れて作動させたりして、シャーベット状にした汚れを流し取るなどの方法で行います。毎日使用するものなので異音が出る、流れが良くないなどの問題がないか、日ごろから見ておくようにしましょう。

ディスポーザーの設置方法は?

ディスポーザーは、新築の際だけでなく、後付けでも設置可能で、交換工事も行えます。下記のケースそれぞれの内容をご覧ください。

- ● 新しく設置する場合

- ①戸建て

- ②マンション

- ● 交換する場合

新しく設置する場合

①戸建て

シンク下に電源・給水を引く作業が必要です。(工事自体は難しいものではありません)また、排水管とディスポーザーをつなぐために、既存の排水管に合わせ、直径合わせのアダプターを使って取り付ける場合があります。

シンク下が引き出し型の収納となっている場合は、加工を行うなどして、ディスポーザー本体と引き出しが干渉しないようにしましょう。

シンク上にディスポーザーのスイッチを取り付けて工事完了です。

②マンション

工事の方法は戸建ての場合と同じですが、生物処理や機械処理の設備が利用できるか、ディスポーザーの使用自体が管理組合規定で可能かどうかなどの確認を経て、導入する必要があります。

また、隣接住戸への、音や振動の影響についても、事前に業者に相談しながら検討しましょう。

交換する場合

前述のように、使用期間約7年から10年で交換工事を行います。

メーカー保証の例として、引き渡し後2年間の保証、製造後7年の部品供給=修理期間という設定となっています。新機種等の交換工事は、必要な箇所だけの交換となるため、90分程度で完了です。

ディスポーザー導入時の注意点

排水溝に機械を設置することになるため、これまでなかったことが起こる場合も。ディスポーザーを導入することで起こる問題を事前に知っておきましょう。

まず、調理の過程で不要になったお湯を捨てることがよくありますが、ディスポーザーの中には熱湯を直接流せない機種もあります。うっかり流すと故障につながるため、別のシンクに捨てるなど、意識して習慣化しなければなりません。

また、流すことで動作の停止や故障につながりやすい食材のことは、しっかり把握して対応する必要があります。機種によっては水を流さずに使用することもできません。

流せないものについては、メーカーによっても違いがあるので、よく知っておきましょう。

よくある質問

この項では、ディスポーザー導入の際によくある質問を、本記事のおさらいを兼ねてまとめました。

ディスポーザーを自分で設置できる?

DIYでディスポーザーの設置をすることは、原則としてできません。水道工事や電気配線など、専門的な知識が必要なうえ、機種に対する知識も必要になるためです。ホームセンターなどに流通もしていないため、個人的に本体やパーツを入手することも困難でしょう。

無理に自分で工事をすると、故障や漏水事故などの思わぬトラブルにつながることもあります。専門業者に依頼しましょう。

複数の業者に見積もり依頼し、価格が妥当で信頼のおける依頼先を見つけて工事することが大切です。

自分でできるお手入れ方法は?

自分でできるメンテナンスとして、メーカーでは処理室や排水管内に残ったごみを洗い流すことが勧められている方法です。

溜水洗浄:大きめの鍋や洗い桶などに6~8リットルの水を溜め、一気に流します。臭気防止のトラップなど、排水管に残った生ごみを洗浄するのに効果的です。

氷洗浄:処理室の部分が汚れたり、生ごみが残っていたりする場合、氷を5~6個だけ入れた状態でディスポーザーを運転すると、シャーベット状になった氷がごみを洗い流す効果があります。

これらを週に2~3回を目安に行うと良いでしょう。

ディスポーザーを撤去するには?

ディスポーザーの撤去は可能で、費用は2万円程度が目安です。排水管の接続しなおしの作業も含めると、2万5,000円程度となります。

ただし、マンションの場合は管理規約で、個人の意向だけでの撤去を禁止しているケースもあるため要注意です。撤去を検討する場合は管理規約を確認したうえで、管理会社や管理組合に相談しましょう。

なおディスポーザーは、生ごみを投入せずに通常の排水口としても利用が続けられます。したがってそのままにしておくこともできるのです。撤去工事はせず、電源を切って排水口として使用するのも一つの方法でしょう。

まとめ

ディスポーザーのメリットとデメリットは何か、戸建てやマンションでの設置方法などを解説しました。

「ちょっと試しに使ってみる」という値段のものではないため、導入を検討する際には口コミや自治体の対応などの確認が必要です。しかし、使いこなせばメリットの多い設備なので、検討する価値はあります。自治体の対応なども確認しながら、ご家族でよく話し合ってみましょう。

提供

総合住宅展示場ハウジングステージ編集部

© Housing Stage All rights reserved.

この記事はハウジングステージ編集部が提供しています。