2025.06.03

家の防音対策と費用相場|あとからでもできる快適な住環境づくり

住まいづくりの際に、防音対策というのはつい後手に回り、問題が起きてからの対処になりがちです。しかし、可能であれば設計段階で何かしらの手を打っておきたいもの。

住まいをめぐる騒音は、意外に心身の健康や、良好な近隣関係に影響を及ぼすものだからです。

本記事では、家の防音対策と費用相場、あとからでもできる、防音を通じた快適な住環境づくりについて解説します。家族の要望にしたがって、対策の参考にしてください。

INDEX

家の防音対策が必要な理由

木造の集合住宅から戸建てへ引っ越すような場合、上下階やお隣に気を使わなくても済む分、防音への意識はおろそかになりがちです。

しかし、騒音源や騒音の問題がなくなるわけではありません。

2007年の時点で、戸建て住宅の9割以上が、鉄骨造や鉄筋コンクリート造に比べて防音の基本性能が劣っている木造住宅です。

あらかじめ防音対策を行うことで、生活の質について向上をはかることができます。

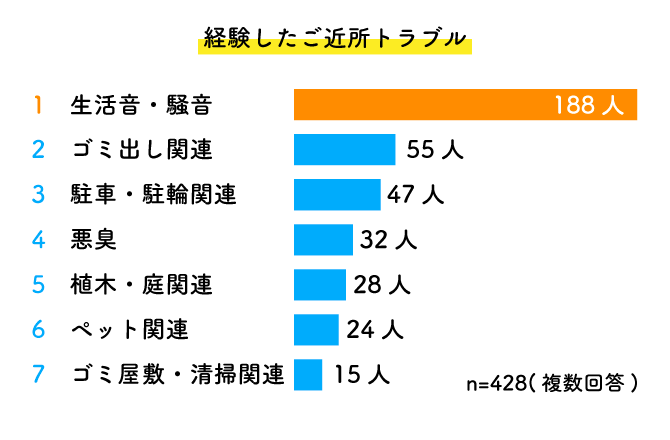

以下は、これまで経験したご近所トラブルについてのデータです。約44%の人が、騒音に関するご近所トラブルの経験があるという回答結果です。

騒音による健康被害とストレスを軽減する

家で感じる騒音は、睡眠障害やストレスなどの健康問題をひき起こすことが知られています。

以下は音の大きさ、うるささを数値化した(db=デシベル)表です。この表で60db以下の音でも、場合によっては健康被害につながることも。

| 目安① (うるささ) |

目安② (身体や生活への影響) |

騒音値(db) | 相当する騒音発生源または環境 |

|---|---|---|---|

| きわめてうるさい | 聴覚機能に異常をきたす | 120db | ・ジェットエンジン(飛行機)の近く |

| 110db | ・自動車のクラクション(2m) | ||

| 100db | ・電車が通るときのガード下 ・液圧プレス(1m) |

||

| うるさくて我慢できない | 90db |

|

|

| 80db |

|

||

| うるさい | かなりうるさい。かなり大きな声を出さないと会話ができない | 70db |

|

| 大きく聞こえ、うるさい。声を大きくすれば会話ができる | 60db |

|

|

| 普通 | 大きく聞こえる、通常の会話は可能 | 50db |

|

| 聞こえるが、会話には支障なし | 40db |

|

|

| 静か | 非常に小さく聞こえる | 30db |

|

| ほとんど聞こえない | 20db |

|

※()内は騒音発生源からの距離 出典:日本騒音調査

たとえば低音の、モーターのうなり音のような低周波音が、不眠 などの症状につながる例が報告されています。

隣人トラブルを未然に防ぐ

家の騒音をめぐる問題は、以下の3種類に分類されます。

- 1. 戸外からの音の侵入が気になる(防音)

- 2. 屋内の音が外に漏れている(遮音)

- 3. 屋内の音が同じ屋内で気になる(遮音)

このうち近隣トラブルは1,と2.が該当して起こるものです。たとえば前面道路の車の走行音が屋内に聞こえる例や、子どもの声が近所に漏れている例などでしょう。

とくに子どもやペットの発する声などは、静かにさせることは難しく、防音対策が必要になります。

これらは壁面の防音や、二重窓の採用などによって軽減できます。子どもの声ならまだしも、プライバシーに関わる会話を通して、個人情報が外に漏れているという状態は避けたいものです。また、小声で気を遣って話すような状態も、精神衛生上ストレスとなります。

音の伝わり方に関心を持つことから、隣人との良好な関係を築きましょう。

在宅ワークや趣味活動に集中できる環境をつくる

2023年に行われた国土交通省 の調査で、全国のテレワーカー人口は40,000人(雇用型就業者 36,228人・自営型就業者 3,772人)となっています。この人口は、比率としては高い水準となっているものの、コロナ禍の2021年をピークに、より戻しの傾向も確認されているとのこと。

自宅でのテレワークは、環境を整えさえすれば企業のオフィスよりも静粛で、仕事に集中できる環境づくりが可能です。

テレワークの増加で、住まいの中で静かな環境の必要性が高まったといえるでしょう。

また、楽器演奏・動画視聴などの趣味を気兼ねなく楽しめるようにするための防音対策が必要というケースも存在します。

どちらも、同じ屋内の家族への配慮として、屋内で発生した音を抑えるという方向の防音対策といえるでしょう。

住友林業の「暮らしの中の音に関するアンケート」では、生活環境の中で気になる音でもっとも多かったのは、「家の中での家族や自分の生活音」(43.1%)という結果が出ています。

騒音から家を守る効果的な方法

この項では、防音対策の基本原理と、効果的な対策方法の概要を説明します。

音の伝わりは、音そのものの空気を通した伝播と振動の伝播の2つがあり、用途に応じてこの2種類の対策が必要です。

4つの防音原理とは?【吸音・遮音・防振・制振】

4つの防音原理は、原理と効果、適した場所などが異なります。

吸音は、音を吸収することで音の室外への通り抜けや室内での反射を防ぐ方法です。吸音材で音を吸収して軽減する方法です。

遮音は、音を遮音材が跳ね返すことで遮断して減衰させます。コンクリートや石膏、鉄板など、重たい素材で音の伝播を防ぐイメージです。遮音の欠点は、音を遮断した外には漏れにくい代わりに、内側に音が反響してうるさくなる点といえます。

防振とは、音源からの振動の伝達を可能な限り減らして音を伝えないようにする方法です。高密度の多孔質材料や、防振ゴムなどの材料を使用し、階下に響く足音や冷蔵庫の運転音を、振動を吸収することで軽減します。

制振は、音源の振動を短時間でミュート=止めて、音の発生自体を抑えこむ方法です。振動する音源に直接貼り付けて、音を止める資材を利用します。

住宅タイプ別の最適な防音対策

住宅タイプ別で、防音対策には以下のような違いがあります。

マンションの場合、鉄骨造や鉄筋コンクリート造である関係上、防音等級上は有利といえるでしょう。ただし、施工のグレードによって防音性能はかなり左右されます。

壁や上下のフロアで隣戸と接している関係で気遣いが必要で、振動を伴う足音が上下に響くことが問題になるケースも。戸別で独自の防音施策を行う場合、管理組合規定の確認や、工事の届け出が必要となる点は、要注意です。

戸建て住宅は前述のように木造の場合、もともとの防音等級は低めのこともあります。しかしマンションと違い施主の意向で防音施策が自由に設計できるため、居室ごとなどのこだわった対応が可能です。また、ほかの世帯と建物内で隣接していない点も安心でしょう。

賃貸住宅、とくに木造アパートの場合防音性能は不利であることが多いです。独自の防音施策も、退去時の原状回復が前提となる関係で、市販のウレタンマットを床に敷く、防震ゴムを洗濯機に使用するなど、限られることが多いでしょう。

以下は、建物の構造別の遮音等級と、音の聞こえ方です。

防音効果の高い建材・素材の選び方

防音効果を高める建材や素材の種類には、どのようなものがあるのでしょうか。

防音の施工セオリーとしてまず挙げられるのは、空気の層をつくることです。天井・壁・窓・床などを二重構造とし、間に空気の層をつくることで防音効果を高め、その空間に必要に応じて吸音材を充填します。

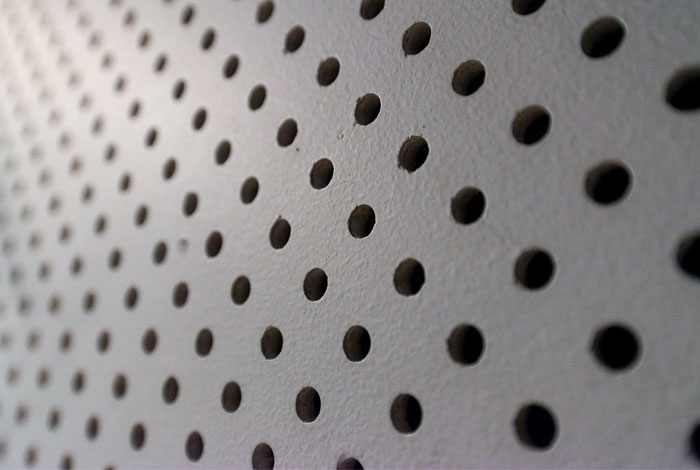

吸音の材料は主に多孔質材料、有孔板、板状材料の3つです。多孔質材料は、繊維に多くの隙間や連続気泡がある材料で、グラスウールやウレタンフォームなどがあります。比較的低コストで、幅広い周波数でも高い吸音性能を発揮する点もメリットでしょう。

有孔板は音楽室の壁などに見られる穴の開いた板で、穴あきハードファイバーボードや穴あき石膏ボードなどがあります。

防振用には、子ども用のウレタンマットから、高価なものでは高密度の多孔質材料、防振ゴムなどの防振材料が主に使用されるアイテムです。

場所別の防音対策方法

この項は、新築で防音施工の際に行う内容のご紹介です。各施策の前に、家づくりの防音で気を付けるポイントがいくつかあります。

道路や近隣住宅となるべく離れた位置に建物をつくるように、土地利用を検討しましょう。また、構造は木造でなく鉄筋コンクリート造やALC(発泡コンクリート)造、重量鉄骨造を選ぶようにすると、防音上で有利となります。

以降では下記の家の各箇所の防音対策をご覧ください。

- ● 窓

- ● 壁

- ● 床・天井

- ● ドア

- ● 排水管

- ● 外から

窓の防音対策:インナーサッシ・防音ガラスを採用

窓は壁に比べて厚さが薄く、サッシにはわずかな隙間が空いていることなどから、防音上の弱点となりやすい箇所となります。

新築の際には、窓の位置の工夫や、大きさを小さめにする、遮音性の高い窓にするなどの施策が可能ですが、後付けの場合は、インナーサッシの増設が効果的です。

インナーサッシは二重窓になることで、その隙間に生まれた中間空気層が防音効果を生み、外からの騒音を防ぎながら室内から外への音漏れを抑えてくれます。

インナーサッシは40db軽減する防音効果があるといわれており、これは交通量の多い交差点と図書館の差に相当する差です。市街地の家屋にはありがたい機能でしょう。

インナーサッシは断熱・耐熱効果も高めるほかに以下の効果もあるため、とてもコスパの良い工事といえるでしょう。

- ● 結露対策

- ● 防犯対策

- ● 快適な室温

- ● 冷暖房費の節約

インナーサッシのリフォームは、現在の窓の内側に新しい窓を増設する工事で、1か所の窓で30分〜1時間で施工可能です。費用の目安は、商品代と工事費をあわせて以下を参考にしてください。

標準サイズの窓:1か所8~15万円

小さいサイズの窓:1か所4~6万円

高性能なサッシや窓ガラスを採用:約30万円

窓の施工

壁の防音対策:内部に防音材・遮音材を詰める

壁の防音は、主に壁の内部に防音材や遮音材を入れることで行います。吸音材(グラスウール、ロックウールなど)、遮音シートのほか、石膏ボードを二重にすることも効果的でしょう。

壁面の対策で減少できるのは空気伝播音 です。空気を通じて伝わる伝搬音は壁の遮音性能を高めることで、たとえばリビングでの会話や子どもの声、音楽、テレビなどの音を、隣接する居室や戸外に伝わりにくくできます。

4m四方の壁面の防音対策で、必要となる費用の相場は、既存壁の解体、クロスの張り直し、諸経費を含め約20万円 です。

壁面の防音対策で見落としがちなのが、換気口からの音の出入りです。屋外キャップや屋内換気口を防音仕様のものに交換したり、ダクトのパイプに吸音材を入れたりするなどを行います。費用の相場は2~5万円 ほどです。

壁の施工

床・天井の防音対策:二重構造で遮音・防振

床と天井の防音対策で、固体伝播音=床衝撃音を防ぐことができます。これは主にものが落ちたり当たったりしたことから生じる音と考えれば分かりやすいでしょう。

床衝撃音は軽量・重量の2種類に分けられ、軽量床衝撃音は食器などを床に落としたり、スリッパで歩いたりする際の軽めで高音域の音で、じゅうたんのような吸音性の高い床面にすることで防ぎやすくなります。

重量床衝撃音は子どもの飛び跳ねや椅子を引いた際などの、鈍くて低い音で、床の材質が硬質で重量があるほど防ぎやすくすることが可能です。

したがって天井の対策は、来る音を受け止める形です。対策方法は壁と同様で、二重構造にして、隙間に遮音材を充填します。

対して床面の防音対策は出る音を伝えない形となり、以下 のような方法が一般的です。かかる費用の相場と併せてご覧ください。

| 防音機能のある床材への張り替え | 25~30万円 |

|---|---|

| 床材の下に遮音マットの敷設 | 30~60万円 |

| 床材の下に吸音性素材の敷設 | 35~80万円 |

床の施工

天井の施工

ドアの防音対策:音配慮ドアの設置で音漏れ半減

壁との間に隙間を持つドアも、防音対策で効果を上げることができます。開口部の機密性が、ドアの防音性能を分ける要素です。

防音のドアといえば、防音室などの重くて頑丈な扉を連想します。確かに質量があり分厚いドアは、空気伝播音の遮断には最適ですが、一般家庭では開け閉めが大変で、実用的とはいえません。

音漏れ軽減効果のある建具として、音漏れを軽減できる「音配慮ドア」などがあります。このドアは扉が閉まると、ドアの下部から自動でパッキンがせり出して床との隙間を密閉し、機密性を高めることができる機構を備えています。ドアの費用は工賃別で10万円台からです。

音配慮ドアは一般的な室内扉に比べ、音漏れをほぼ半減させられたというデータもあり、たとえば寝室や子ども部屋などの扉に有効な対策となるでしょう。

音配慮ドアの例

排水管の防音対策:吸音材・防音材を巻き込み配管音を低減

排水管を水が流れる音も意外と大きく、水洗トイレの配管などは、戸外にあるパイプでも家の中に音が伝わっている場合があります。

排水管の音は防音材を巻くことで防音対策を行うのが一般的です。上階の排水管を流れる水の音軽減のためには、「遮音シート」を排水管に巻きつけます。鉛を埋め込んだ質量の重いシートで排水管に巻くと、音が外部に漏れにくくなるためです。

また、配管スペース内部の遮音対策も、音漏れ防止に効果的な方法です。配管は壁の中かパイプシャフトという配管スペースを通すため、シャフト部分の下地を厚くする、吸音材を充填するなどで遮音性を高められます。また、その箇所のパイプにも「遮音シート」を使うと、より防音性能を高めることが可能です。

費用は施工の箇所や施工方法によってまちまちなので、見積もりが必要となります。また、新築の場合は防音効果のあるパイプ の資材で施工してもらう方法も可能です。

排水管の施工

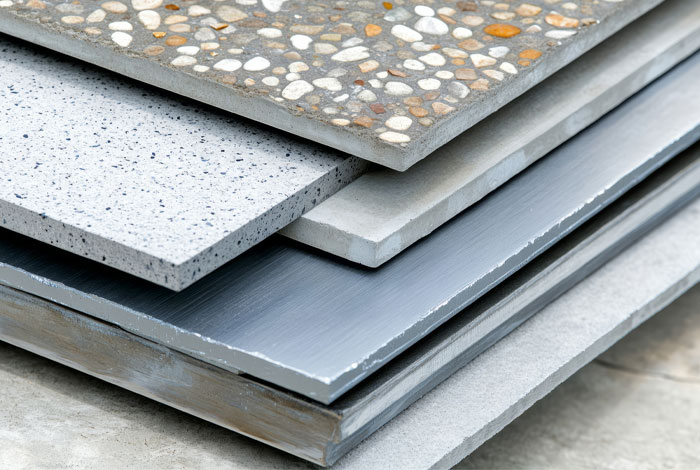

外からの防音対策:防音塗料やサイディング壁を採用

外からの防音対策=屋根・壁面は、外壁材と防音塗装によって行います。

一般的な外壁材による防音対策は、以下のような建材を施工することで防音性を高めることが可能です。

| 外壁コンクリートや石膏 | 音を反射しやすい。遮音効果が高い。 |

| 外壁サイディング(窯業系) | 遮音性高め。通気工法や防水透過シートの施工でさらに防音効果が高まる。 |

| 外壁サイディング(金属系) | 音を吸収する効果がある。 |

費用面はそれぞれの建材の施工相場に準じ 、サイディングの張り替え工事費用は、約150~270万円が目安となります。

既存の壁面に重ね張りする工法(カバー工法)の場合は約110~220万円、外壁塗装による補修工事は約10~180万円が相場です。

遮音塗料(日進産業のガイナが有名)は塗膜表面の空気とセラミック素材で振動を吸収して防音します。一般的なウレタン塗料と比べると、30坪の家屋の施工相場は以下の開きがあります。

| ウレタン塗料 | 約60~70万円 |

| ガイナ塗料 | 約90〜110万円 |

ただし、防音以外に以下の効果も期待でき、メリットが大きいため、総合的なコスパは良いとも考えられます。

- ● 断熱、遮熱効果

- ● 空気質改善効果

- ● 防露効果

- ● 耐久効果

- ● 不燃効果

防音効果が高めのサイディング材

家に防音室をつくる際にかかる費用

楽器の練習や好きな映画を、周囲を気にせずに心置きなく楽しみたい場合は、専用の防音室をつくる方法も可能です。

防音室をつくる際の一般的な費用相場は、坪あたり100万円程度、6畳で250万円程度となります。ここまでご紹介した施策の費用に比べて高めなのは、大音量を抑えこむための効果を発揮させるためです。ドアも分厚く、ロック式のノブを伴った専用のものを使用します。

用途別の防音室の相場は、以下を参考にしてください。

| 広さ | 4畳 | 6畳 | 8畳 |

|---|---|---|---|

| AVルーム・カラオケ | 210万円 | 220万円 | 240万円 |

| ピアノ・管楽器 | 250万円 | 260万円 | 280万円 |

| ドラム・バンド演奏 | — | 350万円 | 380万円 |

上記は使用目的によって、実現したい遮音等級を設定して施工します。前述の遮音性能を表す数値はLで表現しますが、こちらの場合、何デシベル抑えられるかで、Dの表記が一般的です。たとえば100デシベルを20デシベルまで抑えられる場合は100‐20で、D-80となります。

この性能は家の周辺環境にも左右されるため、専門家との打ち合わせや調査のうえで、性能を計画しましょう。

あとからでもできる簡単な防音対策

この項ではあとからコストをかけずに使える防音グッズや、DIYで施工可能な防音方法をご紹介します。簡単に工事のできない賃貸物件や、「どのくらい効果があるかお試しで」というケースで参考にしてください。

防音カーテン・パネルを設置する

あとから付け替え可能な防音カーテンや防音パネルによって、お部屋の静粛性を高めたり、音漏れを軽減できたりします。

防音カーテンは文字通りカーテンを防音効果のあるものに交換することで、効果を得ることが可能です。ピアノの音などは70%軽減効果をうたうものもあります。カーテンは効果的な周波数の音域が250ヘルツ=女性の声くらい以上と、高めの音に強い資材です。

また、断熱効果のある商品もあるので、チェックしてみましょう。

防音パネルは、必要なサイズを指定して発注すると、カットして届けてくれる商品もあります。既存の壁にDIYで張り付け、音を45デシベル下げる効果が可能です。

取り付けは簡単で、壁に合わせて並べたあとにツーバイフォー材とラブリコ(天井から床までばねでツーバイフォー材を固定)で押さえるように止めます。

防音カーテン

防音パネル

家具を効果的に配置する

隣の部屋や隣家に対する防音策として、意外と効果があるのが家具の配置です。

テレビやスピーカーなど、音の出る家電を壁からやや離すだけでも、音の伝わり方に違いが出ます。

また、静かに休みたい、隣に音を伝えたくないという場合、壁側に大きめの家具を配置することも効果が。新築時であれば、この壁側に作り付けのクローゼットを設けるのも良いでしょう。

お部屋に置く家具には、音を吸収したり拡散したりする効果があり、不快な音の拡大や不自然な残響を抑えてくれる効果があります。音の跳ね返りがきついと感じるお部屋は、本棚やクッション、カーテンなどで調整することも可能です。

賃貸でも可能な防音DIY

防音対策は細かいことの積み重ねでも改善できるため、原状回復が容易にできる方法を色々試すことで、効果を生むことができます。

前述の防音カーテンや防音カーペット、ウレタンマットを利用しましょう。壁面の防音パネルは、もとの壁を傷つけないで施工できるタイプのものもあります。

また、ドアの開口部の隙間には、スポンジの隙間テープによる目張りを試してみましょう。

防音カーペットやウレタンマットは、階下の住人に足音などが響きにくくなる効果を発揮し、防音パネルはお部屋の音が外へ漏れにくくなります。

固体伝播音の対策では、食卓の椅子の足や洗濯機の足の部分に防振パッドを貼ると、振動からくる不快音を抑えることが可能です。

集合住宅の騒音トラブルについてAlbaLinkが調査 した結果、固定伝播音である足音の階下への響きが1位となっています。以下はその結果の抜粋です。

集合住宅で悩んでいる騒音トラブル

- 1. 足音が響く(126人)

- 2. 声がうるさい(94人)

- 3. 宴会が騒がしい(38人)

- 4. 大音量の音楽(32人)

- 5. 楽器の音(30人)

- 6. テレビの音量(28人)

- 7. 大きな歌声(27人)

- 8. 掃除機・洗濯機の音(23人)

まとめ

pp>家の防音対策と費用相場、あとからでもできる、防音を通じた快適な住環境づくりについて解説しました。

家全体を防音仕様にしようとすると、相当なコストになることもあります。しかし、ウォークインクローゼットやパントリーの防音に力を入れる必要はないので、リビングなど要所に集中して、防音設計やリフォーム計画を行えば、不要な予算を抑えられるでしょう。

ストレス対策が大切な時代ですが、細かい騒音や近隣への気遣いも、ストレスの一つとなります。

日頃騒音に囲まれた環境にいると、かえって静粛のありがたさが分かりづらくなることもあるでしょう。防音性能の高い、静かな家を住宅展示場で体験してみてはいかがでしょうか。

提供

総合住宅展示場ハウジングステージ編集部

住まいをめぐる騒音は、意外に心身の健康や、良好な近隣関係に影響を及ぼすものだからです。

本記事では、家の防音対策と費用相場、あとからでもできる、防音を通じた快適な住環境づくりについて解説します。家族の要望にしたがって、対策の参考にしてください。

© Housing Stage All rights reserved.

この記事はハウジングステージ編集部が提供しています。