2025.06.03

家をバリアフリーにする際の工夫ポイントと費用を場所別に解説【間取り図】

家づくりの中で意識の必要なバリアフリー。住まいとの長い付き合いで、加齢、病気、怪我などに直面することも。また、在宅介護を受けている方の総数は、2024年12月の時点で約436万人にものぼります。(施設利用者は約97万人)

安全かつ快適に過ごせる間取りや設備について、考えてみませんか?

本記事では、家をバリアフリーにする際の工夫ポイントと費用を場所別に解説しますので、家づくりの参考にしてください。

INDEX

バリアフリー住宅とは?安心安全な住まいの定義

バリアフリーには「障壁を取り除く」という意味があります。体の弱った方や高齢の方でも危険や障害なく、安心して暮らせるのがバリアフリー住宅です。

たとえば新築で、間取り構成を最初からバリアフリー仕様に検討する場合、廊下を広く取るのはスペース上惜しいと感じたり、デザイン上引き戸にしたくないと思ったりすることもあるでしょう。

しかし、バリアフリー設計のなされた家は高齢や障害のある方だけでなく、子どもほかすべての家族にとっても、過ごしやすい安全な家となります。

高齢者や障がい者に配慮した優しい家づくり

バリアフリーの家でまず大切なことは、高齢者や障がい者に起こりうる転倒やヒートショックなどの、日常生活のリスクを軽減することです。

厚生労働省の「人口動態統計」(2023年)では、1年間の家庭内で発生した不慮の事故死は1万6,050人で、この数は交通事故死の3,573人の約4.5倍にのぼります。

事故内容の内訳は、「溺死及び溺水」が43,3%「窒息」が21.7%、「転倒・転落」が16.9%、「煙・火災」の4.9%などです。65歳以上の高齢者の比率が9割以上に。溺死及び溺水の原因はヒートショックによる心筋梗塞や脳梗塞が大多数を占めます。

亡くなることがなくても一度事故が起これば、本人だけでなく家族の生活負担も増えてしまうでしょう。バリアフリー対応をすることで、自立支援と介護負担軽減を進められるのが理想です。

身体機能の低下をあらかじめ想定して対応する設計や設備を整えることが、安心につながります。

家のバリアフリー化で重視すべき5つのポイント

この項ではバリアフリー化で何を達成するか、重視するポイントとして、以下をご紹介します。

- ● 転倒防止

- ● 温度差解消

- ● 自立支援

- ● 介護負担軽減

- ● オール電化

安全性を高める段差解消と転倒防止対策

加齢や体調の問題で足が弱ると、ちょっとした段差も転倒リスクにつながります。なるべく平坦に、もしくは緩やかなスロープにすることで、安全で快適な生活をサポートしましょう。

玄関の上がり降りだけでなく浴室、廊下など、むしろ小さな段差ほど気を付けようという意識が薄れるため、危険箇所といえます。

敷居や居室と廊下の境目、浴室やトイレの入り口などに極力段差を設けず、滑りにくい床とすることが大切です。段差解消が困難な箇所には、室内用スロープを設けると、歩行の安全や車いすの通行に良いでしょう。

また、廊下などで足元を明るくし、歩行のガイドとなるフットランプの設置も、転倒防止には効果があります。

このほか、足が弱ると上体がふらつき、無意識に何かにつかまる行動が増えるので、体を起こす、しゃがむ、歩行するなどの行動をサポートするために、必要な場所に手すりを設置しましょう。

気密性・断熱性を高め温度差を解消

気密性と断熱性を高めることで、住宅内の温度を均一にすることが可能です。この温度差をなくすことはヒートショックの予防、暮らすうえでの快適さ、結露やカビ・ダニの発生防止など、さまざまなメリットがあります。

前述のヒートショックとは具体的には、暖房をしている居室から冷たい廊下→脱衣室→服を脱いで冷えた身体で熱いお湯につかると、急激な温度変化から血圧が大きく上下し、心筋梗塞や脳梗塞をひき起こすものです。ヒートショックは高齢で起こりやすいですが、体質によっては高齢の方だけとは限りません。

また、激しい温度差はそれ自体が自律神経の乱れ=心身のストレスとなります。

結露やカビ・ダニなどは高気密・高断熱と空調・換気管理システムを併用することで避けられ、免疫機能が下がった人の健康被害のリスクを下げられるでしょう。

自立した生活をサポートする動線と使いやすさ

足腰の弱った方、介護を要する方、車いすの方の場合、平屋や1階ワンフロアでの生活が基本となります。階段昇降に伴うリスクや、外出に消極的になってしまうことを防止するためです。また、動きやすい家は自立生活を送りやすいことにもなるでしょう。

間取りや設備は、必要なものが手に届きやすい範囲にあること、動線が合理的で移動がしやすいことに注力します。

居室と水回りを近づけ、ドアは極力引き戸で開閉に力の要らないタイプのものを設置するようにしましょう。

将来の変化に対応できる可変性のある間取り設計

将来の生活プランを意識して、可変性のある間取りに設計しておくこともできます。たとえば身体状況の変化や同居予定などに備え、1階の畳スペースの居室変更や、ゲストルームを両親用の部屋に仕切り直して使うなどが考えられるでしょう。

その際は、トイレや浴室が利用しやすい動線になるかも考える必要があります。

火災リスク軽減と省エネを同時に叶えるオール電化

前述の人口動態統計で、家の煙・火災の犠牲になった方は1,004人にのぼり、火災の犠牲になるのは高齢の方が多いのも、周知の通りです。

「充実した生活のために、まだしばらくは料理をさせてあげたい。本人も希望が強い」という場合でも、不注意で何か起こってからでは遅いという心配は避けられません。

調理・空調・給湯などで火を使用しないオール電化にすることで、火災に対するリスクが軽減できます。

さらに、オール電化にソーラーパネル、蓄電池を備えると、導入コストは増すものの、以下のメリットがあるため、検討の価値はあるでしょう。

- ● 光熱費コストの削減

- ● 設置に際して補助金が受けられる

- ● 税制上有利となる

- ● 防災上有利となる

バリアフリー住宅の場所別工夫ポイント

この項では、家の場所別のバリアフリー化について、さらに詳細に見ていきます。

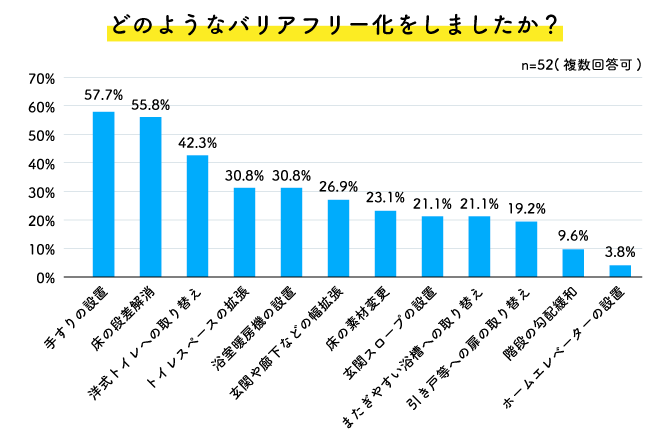

以下は、バリアフリー化に際してどのような施工を行ったか、複数回答での調査結果です。リスクヘッジの需要度に比例している順位といえるでしょう。

トイレ:手すりや便座の機能をよく検討する

トイレのバリアフリー設備やバリアフリー化する際のポイントは、以下のような点を意識しましょう。

- ● 寝室の近くに設置する(深夜のトイレが増える)

- ● 外から鍵をかけられるようにする(介助者が施錠するため)

- ● L字の手すりを便座の左右に設置する(立ち座りの動きのサポート)

- ● 昇降式の便座にする(介助用)

以下はアームレスト、壁面手すり、呼び出しボタンまで備えた介護仕様トイレです。

便座の立ち座りをアシストする昇降式便座=トイレリフトを設置すると、介助者の身体の負担軽減にもなります。

高齢の方はトイレに時間がかかることも多く、トイレでの体調変化もありうるので、呼び出しボタンや外からの施錠があると安心です。

浴室:介護のしやすさと滑りにくさを重視する

浴室のバリアフリー設備やバリアフリー化する際のポイントは、以下を意識しましょう。

- ● L字の手すりを設置する

- ● バスタブや床に滑りにくい素材を使用する

- ● 段差をなくす

- ● 浅めの浴槽を選ぶ

- ● 浴室の出入り口を広く設ける(65cm以上)

浴室や浴槽の床は、古いタイプで滑りやすいものも多いです。その場合後付けでも改善が必要です。

身体が不自由になってきた高齢の方は、入浴を面倒がることがあります。(入浴後は「入って良かった。気持ち良かった」となる)なるべくストレスなく、安全に入浴しやすい環境を整えたいものです。

下記の椅子と手すりは、介護用品としてレンタルもしくは購入できます。ケアマネジャーか納品業者からつかまり方、移動の仕方などを教わって使用します。

洗面所・洗面台:座ったまま使える高さを意識する

なるべく1日に1回は自身で姿見に向かい、洗顔や歯磨きも継続したいものです。

洗面所のバリアフリー設備には以下のようなものがあります。

- ● 車いす使用可能な洗面台(車いすの高さ。洗面ボウルの下に下半身が入る)

- ● 腕置きを設置(洗面ボウルの前面を平らに広くする=腕を置いたまま手洗いが可能)

- ● フラットタイプのボウル底面(コップをボウル底面に置いたままで使用可)

- ● タッチスイッチ水栓(手のひらや指で軽く押すだけでお湯・水が出せる)

- ● 自動止水機能(水を止め忘れても30秒ほどで自動止水)

- ● 可動式の鏡(車いすに座ったままでも顔を映せるよう、角度が調節可能)

以下のように、洗面台まで身体を前進させられる洗面台が理想です。トイレのドアも開閉容易な引き戸です。

キッチン:高さ調整可能な昇降式キッチンを採用する

キッチンのバリアフリー設備は、以下の点を検討しましょう。

- ● IH用のキッチンにする(火災などの危険防止)

- ● 高さ調節可能な調理台を設置する(車いす利用の容易性。無理な姿勢を避けられる)

- ● 水に濡れても滑りにくい床材を選ぶ(転倒リスク軽減)

下記の写真のように、車いすでも高さ調節可能な調理台は、実は子どもから大人まで、最適な作業のための高さを得られるため、その点のメリットも大きいです。

2021年3月に発表された国土交通省の建築設計標準では、車いすの方の目線は110cm、手の届く範囲は60cmとなっています。

これに対して一般的なシステムキッチンはカウンターの高さが80〜90cmで設計されており、車いすでは高すぎて使いづらいでしょう。

バリアフリー商品で固定式のキッチンカウンターは73〜80cmで、1cmきざみで高さを選ぶことも可能です。

このほかに、スイッチの操作で昇降する電動式の吊戸棚は、車いすの利用者や足腰の弱いお年寄りでも無理な姿勢を取ることなく、安全にものを取り出したり収納できたりするため、おすすめといえます。

玄関:スロープなどを設置しなるべく段差をなくす

玄関のバリアフリー設備やバリアフリー化する際は、以下を検討しましょう。

- ● 段差を極力なくす

- ● 手すりを設置する

- ● スロープを設置する

- ● 上がり框を低く(11cm以下)する

- ● 補助ベンチを設置する

玄関は段差が多くなりがちで、足腰が弱っている方には負担が多く外出が面倒になる要素の多い場所です。

段差に座って靴の脱ぎ履きや、来客の方とのちょっとしたやり取りができるような補助ベンチを設け、ほかは極力フラットに設計しましょう。屋外は建物と敷地の高低差を補うためのスロープなどの造作を設けます。

段差はそのままに、段差解消機という昇降機を設置することも可能です。購入のほかレンタルも可能ですが、購入の場合1,000万円以上かかることもある高額な設備となります。

玄関のスロープは、このように傾斜を緩やかにするために、取り回しが長くなることもあります。スペースがそれなりに必要な点を意識しましょう。

廊下・階段:広くて頑丈で滑りにくいことが重要

廊下・階段のバリアフリー設備やバリアフリー化する際は、以下を意識しましょう。

- ● 車いすでも通れる広さでつくる(幅90cm以上)

- ● 手すりを設置する

- ● 傷に強く滑りにくい床材を選ぶ

- ● 階段は緩やかな段差を意識する

車いすの通行に関しては、進む・戻る以外に、方向転換も考慮する場所では、150cm程度の幅が必要となります。

階段を利用している場合、踏板すべての段の手前側=段鼻に市販の滑り止めを貼っておくと安心でしょう。DIYで簡単に設置が可能です。

階段の手すりは2000年以降より建築基準法で義務化されているので、それ以前の建物のリフォームの場合は、増設が必要な場合があります。ただし既存の手すりがあっても、利用する高さが合っているかの確認も、必要となるでしょう。

床材は滑りにくい以外に、傷つきにくく転倒の際の身体への衝撃が少ないことが理想です。

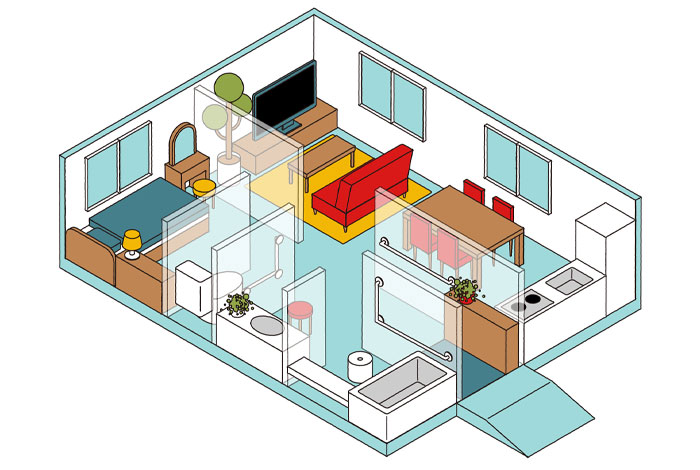

下記のように居室の近くの玄関ホールに、段差を設けず浴室・トイレがまとまっていると安心でしょう。

リビング・ダイニング:適度な距離感を心がける

リビング・ダイニングのバリアフリー設備やバリアフリー化する際のポイントは、以下を意識しましょう。

- ● 広く通行の妨げがないように間取りを取る

- ● ヒートショックを意識し、滞在スペースには床暖房などを設置する

- ● 見守りしやすくコミュニケーションを図りやすくする

- ● 適度な距離も保てるようにする

- ● キッチンやパントリーなど、調理器具などの危険がないよう収納に配慮する

足腰が弱ると立ち座りをつらく感じるため、座布団・座卓ではなく、椅子・テーブルが必要です。したがって畳コーナーも座って向きを変えて入るほうが楽なため、段差はあったほうが良いことになります。

また、目はしっかり届きつつ、お互いのストレス軽減のためにも、1人で何かできるスペースもあると良いでしょう。

下の写真は介護施設のように見えますが、文字通りリビング・ダイニングの理想形でもあります。自由に行き来しやすく、目が届き、プライバシーも感じられるスペースといえるでしょう。

広く開放的な点は大切ですが、寒さ対策には配慮が必要です。

扉・照明:引き戸や補助照明を設置する

扉や照明について、バリアフリー化する際のポイントは以下です。

- ● 引き戸にする

- ● 点灯や消灯がしやすい照明を設置する

- ● 適切な明るさ・色温度の照明を設置する

- ● フットライトを設置する

引き戸にする理由は、開閉に力が少なくて済む点、開閉の際に扉が人のためのスペースを妨げない点などです。引き戸の設置にはレールや溝が必要になりますが、近年では戸を上から吊る形にして、床面をフルフラットにできる仕様のものも増えています。

照明の明るさについてはどうでしょう。加齢によって光の明るさに反応が鈍くなり、明るい場所にいても薄暗く感じたり、逆に多少のまぶしさでも目を開けられなくなったりと、ケアが難しい面が出てきます。

明るさも20代と高齢者を比較した時、60代で約2倍、70代では約3倍の照度が必要だといわれます。間接照明などでまぶしさを抑えながら、場所ごとに適切な照明を設定しましょう。

以下は高齢の方の居室の出入り口です。手すりと引き戸を活用し、スペース効率と安全性を確保しています。

バリアフリー住宅のメリット・デメリット

この項ではバリアフリー住宅について、新築時・リフォーム時のメリット・デメリットを整理します。

◇新築の場合

新築の設計施工からバリアフリー化に取り組む場合、以下が考えられます。

新築のバリアフリー化

| メリット |

|

|---|---|

| デメリット |

|

新築では、あとでリフォームによって改修が不可能か、高額になるような廊下幅や部屋割りの設計が最初から可能なほか、追加のリフォーム費用がかからないという考え方もあります。

また、新築時から家族全員がバリアフリーの恩恵にあずかれるので、安心・安全な暮らしの性能が長く享受できるでしょう。

反面バリアフリー用に必要なスペースや広い開口部によって、建坪などがややかさむことになります。

◇リフォームの場合

中古住宅をリフォームによってバリアフリー化に取り組む場合、以下が考えられます。

中古住宅のバリアフリー化

| メリット |

|

|---|---|

| デメリット |

|

補助金制度は、新築に関しては前述の通りなので、補助がないわけではありません。

リフォームのメリットとして、工事を行う時点での最新の設備が導入できるという点は有利といえます。しかし建物自体は古いため、根本的なバリアフリー設計は、新築時から行っておき、あとで付け足し部分を企画・施工するというのが良いでしょう。

バリアフリーリフォームの費用相場

戸建住宅でバリアフリーのためのリフォームを行う場合、小さな改修では3万円ほどから、中心価格帯で300万円ほどまでの費用が相場となります。

家族の都合や現在の住まいの状況に応じて、費用対効果の高い改修から着手することで、事故などのトラブルを避け、身体の不自由な方が快適に過ごせる環境をつくっていきましょう。

場所別にみる改修費用の目安

戸建住宅で主要箇所をリフォームした際の費用の目安は以下です。

バリアフリーリフォームの相場・事例

| 手すり設置 | トイレ・浴室 | 約3~5万円 | 後付けでネジ固定する市販品もある。 |

| 廊下 | 約5~10万円 (約5mで) |

下地補強込みで1m当たり約1万円から。 | |

| 階段 | 約10~20万円 | 階段の形状=曲がり方などで費用が変わる。 | |

| 床段差の解消(洗面室) | 約2~3万円 | 左記は小規模・クッションフロアのケース=床材の種類によって左記以上かかる。 | |

| 居室を引き戸に交換 | 約5~15万円 | 既存浴室の引き戸交換は工事費込みで約10~15万円。 | |

| 浴室の改修 | ~150万円 | 左記はタイル浴室をユニットバスに交換した例。

換気暖房乾燥機設置 約7~15万円 |

|

| トイレの改修 | ~30万円 | 左記は段差解消・引き戸交換・便座交換。 | |

| 玄関の改修 | 120万円 | 玄関の出入り口を引き戸に交換・上り口に式台と手すりを設置。 | |

リフォーム専門会社に依頼すると、まとめて相談できるので安心ですが、価格面はやや不安が残ります。とくに浴室など水回りの大規模改修は、複数の業者に見積もりを依頼することがおすすめです。

介護保険と税制優遇措置の活用

バリアフリーリフォームには、公的な支援制度や、税制優遇などが利用可能です。この項ではその詳細を解説します。

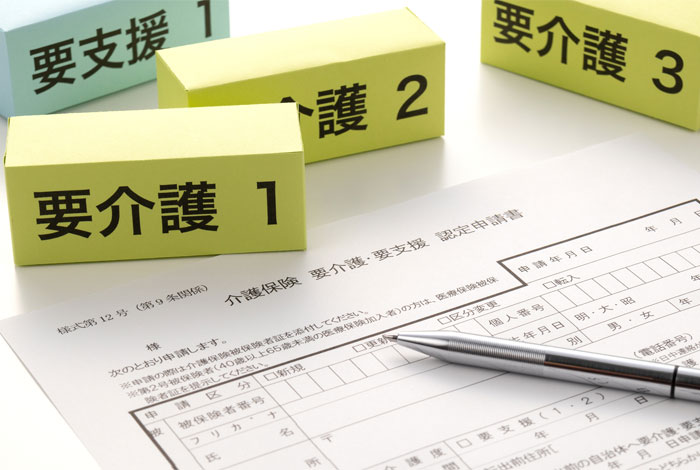

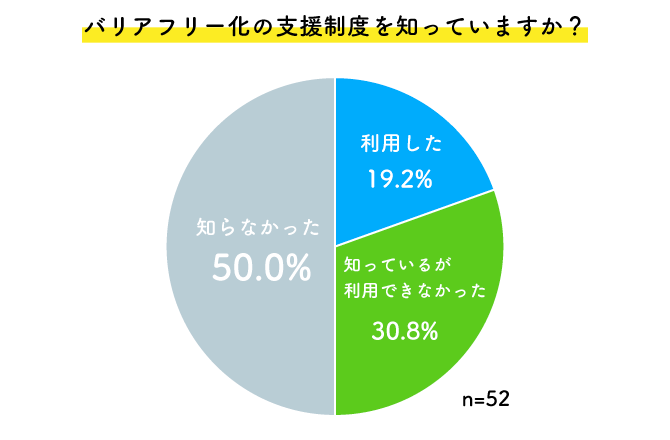

以下は、バリアフリー化の支援制度を知っているか尋ねたアンケートです。半数が「知らなかった」という回答となりました。これは、要介護認定を受け、ケアマネジャー(介護支援専門員)との関係性が始まる前にリフォームを考える方が多いためと考えられます。

介護保険を活用したバリアフリー改修の範囲と限度額

介護保険の適用を受けている方がいる家族の場合、手すりの設置や段差の解消などの改修工事費を対象に、最高20万円を限度に、費用の9割(=支給額18万円が限度)までが支給されます。

ただし収入状況や要介護度によって7~8割となる場合もあるでしょう。その他条件をまとめると以下です。

- 1. 住宅改修を行う利用者が要介護認定で要支援・要介護の認定を受けている

- 2. 改修を行う住宅が利用者の介護保険被保険者証の住所と同一かつ実際に居住している

- 3. 利用者が現在入院または福祉施設入居等で自宅を離れていない

- 4. 利用者が以前に上限額まで住宅改修費の支給を受けていない

また、支援の対象となる工事は以下です。

- ● 手すり設置

- ● 段差解消

- ● 床材変更・滑り止め設置

- ● 扉変更・取り換え

- ● 便器の取り換え

- ● 上記工事のために必要となる工事

介護保険の補助金支給方法は、申請、工事完了し利用者が全額工事業者に支払ったのち、自治体から補助金支給される償還払い方式です。詳細の手順は以下となります。

- 1. 要介護・要支援の認定を受ける

- 2. 担当となるケアマネジャーに改修の相談を行う

- 3. 施工業者とケアマネジャーなどの同席のもと打ち合わせを行う

- 4. 業者が作成する見積もりや工事内容等を確認し契約する

- 5. 事前申請に必要な書類を自治体に提出し審査結果を確認する

- 6. 着工する

- 7. 利用者が一時的に全額を業者に支払う

- 8. リフォーム完成後に再び自治体に申請する

- 9. 住宅改修費の支給を受ける

各自治体の補助金制度

自治体によっては介護リフォームの住宅改修補助制度が存在する場合もあり、介護保険と併用して補助金が受けられる場合もあります。また、要介護認定がなくてもよい場合もあるので、該当する方は確認してみましょう。

ただし、自治体によって実施年度や内容が変わることもあるため、常に最新情報の確認が必要です。

以下から最寄りの自治体で実施されている補助金制度の有無や詳細を検索・確認してみましょう。

※②バリアフリー化にチェックを付けて検索します

地方公共団体における住宅リフォームに係わる支援制度検索サイト|一般社団法人 住宅リフォーム推進協議会

所得税の控除

バリアフリーリフォームでかかった経費から、所得税が控除されます。前年以前、3年以内にこの控除を受けていた場合は適用されません。

| 現金またはローンを利用する場合 | 最大控除額=60万円 |

|---|---|

| 控除の対象となる工事費限度額 | 200万円(控除率:10%) |

| 適用期間 | 2025年12月31日まで(予定) |

上記を適用するためには、確定申告が必要となります。前年のリフォーム工事支払いに対して、翌年の2月から3月にかけて申告手続きを行いましょう。

固定資産税の減額措置

続いて、バリアフリーリフォームによって固定資産税を減額する措置の適用です。

| 最大控除額 | 家屋の固定資産税額の1/3 |

|---|---|

| 限度面積 | 100㎡相当分まで |

| 期間 | 2026年3月31日まで(予定) |

申請できる条件は以下です。

- ● 新築された年から10年以上経過した住宅(賃貸住宅部分は除く)

- ● 要介護認定または要支援認定を受けている方、所定の障がい者、65歳以上の高齢者(工事完了の翌年の1月1日時点)の住まい

- ● 所定のバリアフリー改修工事のいずれかの基準を満たす工事に該当していること

- ● 改修後の床面積が50㎡以上280㎡以下

- ● 国や自治体から補助金や給付金の交付を受けている場合は、これらの額を差し引いた金額となる

申請する際は、工事完了日から3か月以内に以下の書類またはその写しを、当該家屋のある市区町村の窓口に提出してください。

- ● 固定資産税減額申告書

- ● 介護保険の被保険者証の写し等適用対象者であることを証明する書類

- ● バリアフリー改修の費用が確認できる書類

- ● 補助金等を受けている場合は、当該金額が明らかな書類 など

バリアフリー住宅のアドバイス

バリアフリーリフォームを成功させるためには、以下のような点に注意しましょう。

- ● 設置したものが危険回避の役割を果たすか

- ● 身体状況に合った使い勝手になっているか

- ● 加齢による身体機能の変化を加味しているか

「つくった設備でかえって怪我をした」「手すりの高さが体形に合っていなかった」「症状が進んで使えなくなった」

これらの失敗を避けるには、現在のお身体の状況や、今後起こりうるであろう身体変化を、専門家と相談しながら事前によく検討しておくことが大切です。

将来を見据えたバリアフリー設計をする

個人差はありますが、加齢によって身体機能は衰えや不調を生じます。将来を見据えた段階的なバリアフリー設計は、これらに備えて徐々に進めておく意識が必要でしょう。

以下は加齢による身体機能の変化のうち、日常生活に密接な関係がある内容の抜粋です。

| 人体の各器官 | 変化の内容 |

|---|---|

| 外観 |

|

| 感覚器系 |

|

| 神経系 |

|

| 消化器系 |

|

| 循環器系 |

|

| 泌尿器系 |

|

| 筋・骨格系 |

|

| 内分泌系 |

|

| 血液系・免疫系 |

|

デザイン性と機能性を両立させる

バリアフリー対応はとても大切なことですが、せっかくの新築・リフォームなので、病院や介護施設のような実用一点張りの仕様にするのは、ちょっと寂しくもあります。

バリアフリー設備を目立たせない工夫や、おしゃれなデザインのスロープなどの実例をご覧ください。

玄関にスロープを設ける際に、天然石を敷き詰めたプロムナード風にした例です。無機質でモダンな手すりと良くマッチして、帰宅するのが楽しくなるような景観となりました。

二世帯住宅や高齢の方のための居室は、ほかの家族との生活時間帯の違いに配慮して、簡単な炊事スペースを設けることがあります。動線でいえば、ワンルームの空間が一番良くはありますが、ミニキッチンが丸見えではちょっと味気ないので、仕切り壁を設けました。

写真のように、ほかの家族が一緒に食事やお茶をできるスペースを設けると良いでしょう。

二世帯住宅などで、高齢の方でも2階スペースを自由に使いたいという場合はあるかと思います。写真のように、ホームエレベーターもこんなにおしゃれな意匠のドアも可能です。

バリアフリー住宅の間取り図

この項は、バリアフリー機能を間取りに反映させている事例のご紹介です。実際の生活の中に根付いたバリアフリーをうかがうことができます。

間取り引用:madree

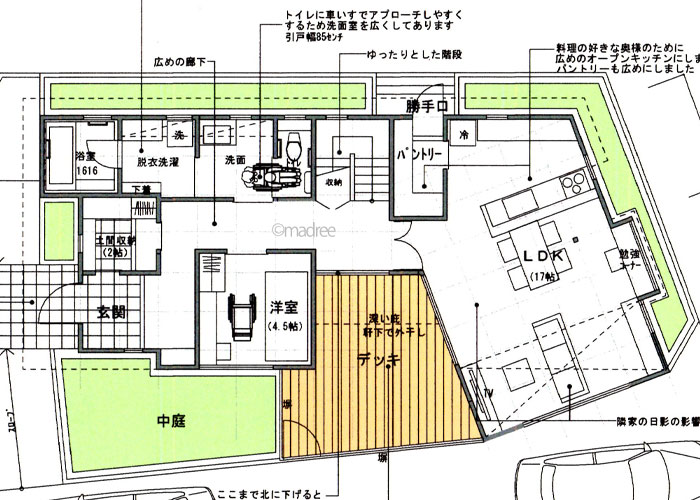

車いすフリーパスの家

車いすの方の居室を中心に据え、近くに使いやすい水回り、玄関からリビングまで車いすで自由に行き来できるように設計されたフロアです。

中庭や広いアウトドアリビングにも囲まれ、移動の不自由をつかの間忘れさせてくれるような、開放感あふれる家となりました。

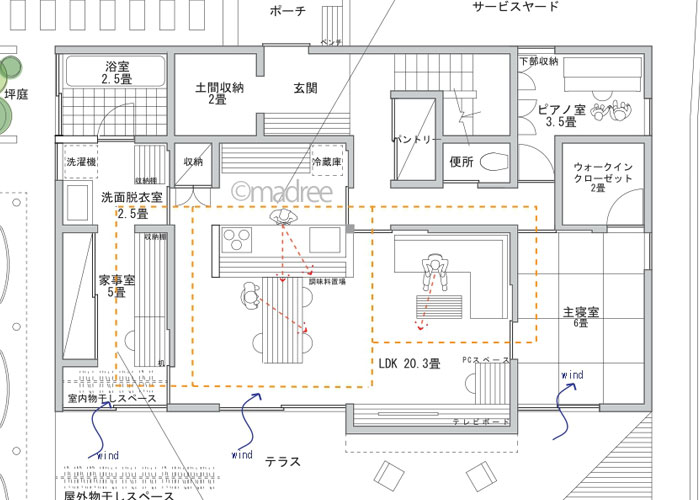

回遊動線ときめ細やかなユーティリティ

同居予定がある身体が不自由な親族のために、フロア内の回遊動線は、どこからどこにでも移動しやすい合理的な仕様です。

また、外出が億劫にならないよう、玄関回りのユーティリティが、出入りが楽にできるとても充実した設計となっています。

水回りの対応・生活音の配慮

同居の母のために洗面・浴室・トイレは広く大きく、使いやすい仕様です。また、遅い帰宅で生活時間が合わないため、廊下や居室間の距離で生活音に配慮するようにしてあります。ゲストルームは、母に会いに来た兄弟が活用するために設けました。

まとめ

家をバリアフリーにする際の工夫ポイントや費用について解説しました。

長く付き合う住まいなので、バリアフリーの観点から家族全員の暮らしやすさを考えてみることも、有益な検討となるでしょう。

ハウジングステージでは、バリアフリー機能に関連した住宅の見学会を検索いただけます。各展示場で、バリアフリー住宅の実際をぜひ体感してください。

住まいの実例見学会|住宅展示場のハウジングステージ

提供

総合住宅展示場ハウジングステージ編集部

© Housing Stage All rights reserved.

この記事はハウジングステージ編集部が提供しています。