2025.07.08

アンティーク調の家をつくる方法は?特徴や事例10選を紹介

和モダン、北欧モダンなどとともに、トラディショナルな落ち着きが人気を集めるアンティーク調の住宅。フランスを中心にヨーロッパをルーツに持つ大人びた内外観のデザインは、古くから日本でも支持されてきました。

本記事では、アンティーク調の家をつくる方法やその特徴、アンティーク調を実現するための事例をご紹介します。家づくりのデザインや、新しいライフスタイルを考える参考にしてください。

INDEX

アンティーク調の家について

この項では、アンティーク調とは何か、どのような背景で取り入れられるのかをご説明します。

そもそもアンティークとはどういう意味?

アンティーク(Antique)とは、フランス語で「古美術」「骨董品」を意味する言葉です。(英語でも同音・同義)住宅だけではなく、雑貨や衣類、生活の道具類など幅広い分野で使われています。

古くからあるもののデザインに新鮮さや普遍性を感じて、飾って大切にするというニュアンスを含むことも。

アンティーク調の家とは?

アンティークは住宅の分野では、主にフランスをはじめとする古くからヨーロッパで使われてきた家のデザインを指しています。「ヨーロッパ風古民家」を模した意匠といえるでしょう。

天然の木材や塗り壁、レンガやタイルなどの素材を使った手づくり風味の温かい内外装は、長い年月で洗練されたもので、嫌味ない上品さや落ち着きのある家づくりに向いています。

種類

アンティーク調はヨーロッパの広域を対象にして取り入れられたものなので、国によって細かい部分での違いがあります。国や地域によってつくられるものはさまざまなため、アンティークも本来種類豊富です。

フレンチの淡く優しい雰囲気、英国のシックでかっちりした印象のほか、独立ジャンルとなっている北欧のモダンさ、スペインの明るく素朴なイメージなど、意匠の詳細では多岐にわたるでしょう。

日差しの強い立地でスペイン風の明るい白壁・小窓の家にするなど、テイストを取り入れる国の気候風土と、家づくりの立地を重ね合わせて、うまく利用するのも良いかもしれません。

アンティーク調の住宅の特徴

この項では、どのような意匠がアンティーク調の住宅の特徴なのかを解説します。「これぞアンティーク」という特徴をつかんでください。

1.手塗りの外壁

職人の手塗りによる外壁は、アンティーク調の家にふさわしい雰囲気づくりのために、取り入れたい要素です。

耐用年数が長く調湿作用や防火性が高い漆喰の外壁 は、アンティークの名のとおり、耐久性の象徴といえるでしょう。白い漆喰は汚れが目立つ場合があるので、定期的にチェックして、簡単なメンテナンスを習慣化することをおすすめします。

2.レンガ

レンガを内外の壁面や外構に使用するのもおすすめです。ベーシックな赤いレンガ以外にも、さわやかで自然な雰囲気の白レンガ、味のあるヴィンテージ調レンガなどさまざまな種類から選ぶことができます。家の全体のデザインに合わせて、色やあしらい方を検討しましょう。

3.化粧屋根(塗装された屋根)

アンティーク調では、屋根の素材はさまざまですが、塗装することと、その色味がポイントとなります。

アンティーク調の雰囲気を出す場合、白や茶色などソフトで自然な色がマッチするでしょう。写真のようにマット=艶消しの色にするとさらにアンティーク感が出ます。

当初は無塗装の屋根で、10~15年 が経過してメンテナンス時期となった際に、意識して施工するのも良いかもしれません。

4.丸みを帯びた窓

予算との相談になりますが、異国情緒を盛り上げる方法として、窓のサッシの外側に、丸みを帯びたデザインの造作を施します。窓以外にも写真のように壁面にアクセントとなる施工をすることも可能です。

このような施工をする場合は、鉄筋コンクリート造がやりやすいのでおすすめです。

5.小窓

玄関脇や、デザインのアクセントとなるようなポイントに、小窓をあしらう方法があります。近年高気密・断熱の住宅は小窓の使用が増えているので、取り入れやすい方法です。

ポイントとなる場所に設けることと、可能であればサッシを木製、木材風にすることで、アンティーク調の再現度が高まります。

採光や換気のためというより、装飾やシャッターなどで、窓をおしゃれなアクセントとして活用する感覚です。

大きな窓にありがちな間延びした印象がなく、バランス良く配置することで、古いヨーロッパ風の外観が実現できるでしょう。

とくに玄関や表通りから見える箇所は、小さな窓でおしゃれに仕上げるようにできるのが理想です。

窓枠は、壁面を玄関ドアを意識した色使いにしたり、差し色にしたりすることで、アクセントとしての役割が増すでしょう。

6.目地なしタイル

目地なしのタイルは文字通り、目地を持たない施工方法のタイルで、壁面にモルタル等で接着して施工するものです。目地材がないことでモダンな工業製品感がなくなり、石畳のような手づくりの家という雰囲気が強くなります。

艶なしの、エイジド感があるレンガや石材にすると、アンティーク感が高まるでしょう。

また、内装外観ともに、目地なしタイルを張った上からさらに艶消し塗装することで、独特の質感を生み出すケースもあります。

内外装の質感については、住宅展示場などで実際の家を参考にして、どのような仕上がりとなるか、体感することをおすすめします。

アンティーク調の住宅の事例10選

この項では、アンティーク調の家に共通する内外装の意匠を、追加でご紹介します。アンティーク調の場合、あまり完全装備という取り入れ方ではなくとも、要所にほど良く採用することで、品の良い、温かみのある仕上がりが可能です。

大きな切妻屋根にドーマーを設けて洋風のアクセントに

外観は化粧屋根以外に、屋根の形もポイントです。シンプルな切妻屋根や片流れ屋根でも、屋根の中にドーマーと 呼ばれる小さな窓付きの小屋根を設置することで、とてもアンティークな仕様の家となります。

ドーマーは天井方向からのトップライト=明かり取りの役割を果たし、ロフトの窓や、壁面の小窓の明るさを補ったり、窓を減らして家具を置く壁面を増やしたりする機能も。

強めの傾斜の屋根にあしらわれたドーマーは、それだけで伝統的なヨーロッパの古民家の風情を強く打ち出す効果があるでしょう。

モルタル外壁にレンガをあしらう

全面的にレンガの外壁というのも、英国風の重厚なアンティーク仕様となりますが、古民家風の落ち着いた風情を実現するなら、モルタルなどの塗り壁と、レンガの組み合わせがおすすめです。

ひなびた感じの明るめの色味で、壁とレンガの色の濃さにあまり差をつけずに施工すると、雰囲気が出るでしょう。

レンガを外壁に採用する家は、現状で2%以下 と少なめですが、あしらうような一部分の施工は、もっと多いと考えられます。その場合、厚みのないスライスレンガを壁面に張り付けていく方法が主流です。

スライスレンガの場合、30年に1回ほどはメンテナンスが必要となります。

小窓で構成する壁面

前述のように、小窓の配置はアンティーク調の雰囲気を盛り上げる要素です。窓枠の色などのデザインも含めて、壁面のアクセントとして窓をあしらう設計をしましょう。

注意が必要な点として、通常は居室に合わせてランダムに配置しがちな小窓を、規則的な配置で「見せる」窓とするためには、間取りも含めた事前の検討が必要です。

また、近年ではリビング側はプライバシーに配慮したうえで、開放感のある大開口の窓を設けるのが人気となっているため、両立させるのであれば、その兼ね合いも考える必要があるでしょう。

外壁の装飾や造作

前述の外壁の装飾や造作は、見本となる写真や画像データを探し、実現の可能性を相談しましょう。モルタルやセメントで造形するので、必要な腕のある左官職人への依頼も必要です。

関東大震災以降に流行した看板建築 の商家は、まだ国内で大切にされ残っているものも多く、これらの建物に対するなつかしさの記憶を持っている人も多くいます。アンティーク調の窓・外壁面の造作は、そのような記憶につながることで、国内の住宅の景観に溶け込んでいます。

いうまでもなくこれらの造作は、窓の配置やデザインも含めて検討されるものなので、部分的に少しあしらうにせよ、全体のバランスから考える必要は避けられません。

黒い鉄製の装飾手すり・フェンス

ヴィンテージマンションのベランダ手すりなどに見られるような、黒い鉄製のフェンスは、塗り壁の壁面に映え、アンティークな雰囲気を高めてくれます。

外観だけではなく、階段などの手すりにも用いられ、さまざまなデザインから選ぶことが可能です。黒い色の仕上げは、黒皮 と呼ばれる酸化被膜を表面に発生させたものや、焼付塗装のものがあります。

戸外に置くガーデンテーブルと椅子のセットも同様の味わいのものを配置し、鉢植えを並べると良いでしょう。塗り壁とレンガの塀に黒皮のフェンスの組み合わせもおすすめです。

内装も手塗り壁がおすすめ

手仕上げならではの自然な凹凸や文様を持つ内壁は、アンティーク調の手づくり感を高めてくれます。

日本でも伝統的な建材として使われてきた漆喰は消石灰を主な成分とし、粘土なども練り合わせてつくる仕上げです。手塗りで仕上げることで、角の部分もどこか自然な丸みが備わり、居心地の良い優しい空間の演出となるでしょう。色は白が基本ですが、施工時に顔料を混ぜ込んで 、ややオレンジ、ややグレーなど、微妙な変化をつけることもできます。

塗り壁の質感は、アンティークに欠かせない風合いとなる木材やレンガ、石材などともデザイン上の相性が良く、ともに心地よい暮らしの場をつくってくれます。

フローリングやテラコッタタイルの床

艶なしで、落ち着いた色のステインで仕上げたフローリングが、アンティーク調の定番の仕様でしょう。長年の間にできた傷なども、味として愛でていくような床が魅力的です。

ステイン塗料は木材を樹脂で覆うニスと異なり、油性や水性の塗料を木材にしみこませて着色のみを行い、木の肌ざわりをそのまま残します。 自然な艶とともに、木の本来のぬくもりがもっとも感じられる仕上げです。

おしゃれなお部屋づくりのコツとしては、梁や天井、床にも木材をあしらう場合、床と色を合わせて統一感を出すことでしょう。ほかに作り付けの棚や、家具の色選びなども同様です。

野趣のある梁をあしらう

戸建住宅でも天井を高くとり、梁を露出させる手法が増えていますが、この梁を古民家のように湾曲した、表面が荒い仕上げのものにすると、アンティーク調の手づくり感が高まります。

本来は天井面に対して水平な梁が曲がっているものを曲がり梁 といいますが、例外なく真ん中が高くなるように架けられています。曲がっているほうを上にすると、曲がろうとする力と曲がりたくない力が拮抗し、バランスがとれて強度が増すためです。

このほか、天井の全体もしくは一部をステイン仕上げの木材にするのも良いでしょう。

平屋などで梁をむき出しにする仕様とする場合は、屋根からの防音・断熱には十分な配慮をするようにしましょう。

曲線や丸みのある造作

モルタルや漆喰で出入り口の上にアーチをかたどったり、曲線を含んだ壁面構成にしたりすることが可能です。

曲線や丸みのある造作はアンティーク調の定番ですが、パントリーや家事室、階段などの入り口上部にアーチをつけると、リビングやダイニングのほうから視覚的に楽しめるようになります。

壁の一部にアーチを含んだくぼみを設け、飾り棚状に仕上げるのも良いです。

クロス壁などの場合でも、木製のアーチを制作し、上からクロスを張って仕上げることもできるので、プランづくりの際に相談してみましょう。

家具もアンティーク調に

室内に置く家具・調度もアンティーク、もしくはアンティーク調のものを選ぶと、統一感のある落ち着いたインテリアとすることが可能です。木や皮革などの素材を使用した家具が似合います。

調べる際に「アンティーク調の家具」というように検索すると、重厚で豪華なデザインのものがヒットしがちです。素朴なアンティーク内装を目指す場合、日本の古い家具や、オランダの影響を受けたインドネシアの輸入家具のようなものがマッチするでしょう。

照明もアンティーク調にマッチするものが市販されているので、要チェックです。また、キッチンはホーローのシンクに古風な水栓、洗面は大きな木枠の鏡にタイルの洗面台など、設備を作り付けで雰囲気のある仕上げにするのも良いでしょう。

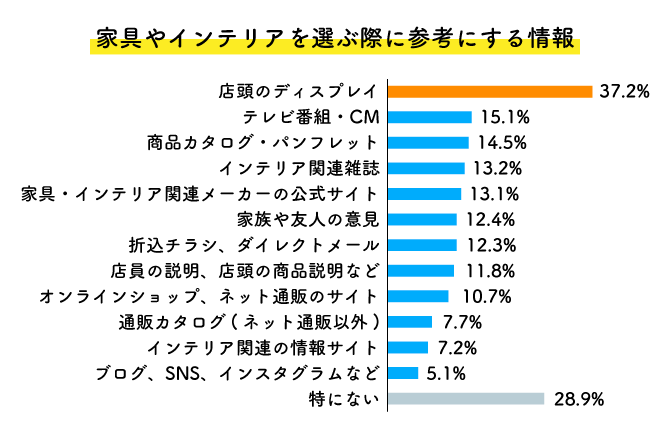

以下は、家具やインテリアを選ぶ際に参考にする情報を調べたものです。選定段階では通販サイトよりも、店頭やカタログなどで下調べする比重が高いことが分かります。

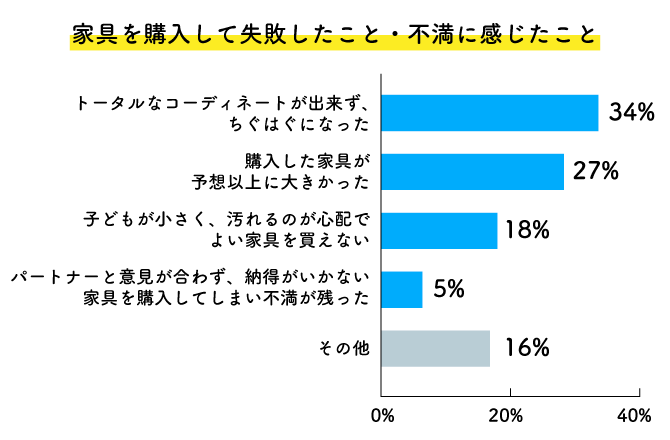

また、家具を購入して失敗したこと、不満に感じたことについて調べた結果では、以下のような点が挙がっていました。

インテリアのコーディネートは、家づくりの楽しみの一つですが、事前の準備や家族の話し合いが成功のカギとなるようです。

まとめ

アンティーク調の家をつくる方法やその特徴、アンティーク調を実現するための事例をご紹介しました。

アンティーク調の住宅が日本に導入された頃の、華美でぜいたくな仕様を目指してみるのも良いでしょう。しかし人気の中心となっている古民家風の落ち着いた意匠は、和室やモダンなテイストとも折衷しやすく、無理のないデザインが可能です。

暮らしの要望に沿った、丁度よいアンティーク調の取り入れ方を検討するのをおすすめします。

提供

総合住宅展示場ハウジングステージ編集部

© Housing Stage All rights reserved.

この記事はハウジングステージ編集部が提供しています。