2025.10.14

【2025年最新】新築住宅を建てる際に使える補助金・助成金とは?申請方法やメリットを解説

家づくりの際に最新の住宅性能を実現しようとすると、どうしてもコストは高くなってしまいます。そこで補助金や助成金、減税を活用して資金源とすることが可能です。しかし不慣れな官公庁への申請を、どのように進めたらいいのでしょうか。

本記事では、新築住宅を建てる際に使える2025年最新の補助金・助成金とはどのようなものか、申請方法やメリットを解説します。家づくりの資金計画を始める方は、ぜひ参考にしてください。

INDEX

新築補助金とは?

注文住宅を建てる際には、資金計画と建築の計画を同時に進行させることになります。住宅ローンや補助金の活用、間取りや設備など、検討点を詰めていくうちに、浮上してくるのが新築住宅への補助金・助成金の利用についてでしょう。

新築補助金は文字通り、新築住宅を建てる際に施主が利用できる給付金を指します。補助金と助成金はどちらも、住宅取得者への資金援助を目的とした事業のことです。

補助金は国が政策目標として省エネルギー、環境負荷の少ない家づくり、子育て支援などの具体的な目的のために実施されます。

たとえば2025年度にスタートした子育てグリーン住宅支援事業 は、高い省エネ性能を有する新築住宅に、最大160万円の補助金が交付される事業です。

一方で助成金は、地方自治体が統一した政策目標というより地域の実情に合わせ、さまざまな目的で運用する資金援助事業などを指します。

たとえば移住や定住促進のために、新築住宅の取得費用の一部を助成したり、地元施工業者の経営強化のために、地元業者を施工者とする事業を行ったりするものです。

主な補助金・助成金の種類

新築住宅を建てる際に利用できる支援制度は、大別して以下の3つが挙げられます。対象となりうるか、あるいは対象外でも受けられるかの参考にしてください。

- ● 国による補助金

- ● 自治体による助成金

- ● 税制の優遇(減税)制度

大まかには、国による補助金は新築住宅性能の向上を目的とするほか、バリアフリーや住宅取得資金補助をサポートする事業が主流です。

自治体の場合は国と同様の目的のほかに、特徴的なのは空き家対策や移住支援、地元産業振興などの目的が含まれることも。

税制優遇については、国税と地方税双方ともに、住宅取得支援の政策が主流ですが、住宅性能が高い新築については、優遇幅が大きくなっている点など、後述します。

家を建てる際に活用できる補助金の種類と条件

この項では、主な補助金・助成金の概要についてご確認ください。

- ①子育てグリーン住宅支援事業

- ②ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)補助金

- ③LCCM住宅整備推進事業

- ④給湯省エネ2025事業

- ⑤先進的窓リノベ2025事業

①子育てグリーン住宅支援事業

子育てグリーン住宅支援事業 は、光熱費や物価の値上がりの影響を受けやすい子育て世帯や若者夫婦世帯※を対象として、省エネ性能の高い住宅取得のサポートを行う事業です。国の基準を満たした省エネ住宅の取得を対象に、補助金が支給されます。

※子育て世帯:申請時点において、18歳以下の子を有する世帯

若者夫婦世帯:申請時点において夫婦であり、いずれかが39歳以下である世帯

新築住宅は、次の条件を満たす建築が対象となります。

- ● GX志向型住宅

- ● 長期優良住宅

- ● ZEH水準住宅

補助金額

| 補助対象住宅 | 1戸あたりの補助額 | 古家の除却を伴う場合の加算額 |

|---|---|---|

| GX志向型住宅 | 160万円 | なし |

| 長期優良住宅 | 80万円 | 20万円 |

| ZEH水準住宅 | 40万円 | 20万円 |

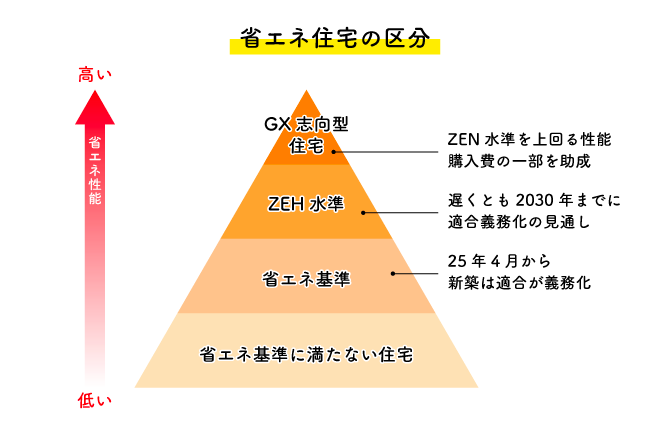

以下は、省エネ住宅の進化におけるロードマップです。上位に来るほど省エネ性能の高い新基準を表します。

補助金事業は、予算に達すると受付終了となる事業も多くありますが、たとえば子育てグリーン住宅支援事業の場合はどうなのでしょうか。

2025年8月までの新築(長期優良住宅・ZEH水準住宅)における月別交付申請(予約を含む)状況は、予算総額1,600億円に対して、381億9,120万円の消化と、現状まだ余裕があります。

| 月別 | 交付申請戸数 | 交付申請金額 |

|---|---|---|

| 2025年05月 | 4,863戸 | 32億8,420万円 |

| 2025年06月 | 13,640戸 | 89億1,720万円 |

| 2025年07月 | 17,842戸 | 116億4,760万円 |

| 2025年08月 | 21,475戸 | 143億4,220万円 |

| 累計 | 57,820戸 | 381億9,120万円 |

※交付申請金額は1万円未満を切り捨て。

②ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)補助金

ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH) とは住宅の消費エネルギーと、太陽光発電などで生み出すエネルギーの収支について、年間でゼロ以下を目指す住宅です。

高断熱・省エネ性能と、太陽光発電などの創エネルギーを組み合わせ、快適性と光熱費削減を両立し、災害時にも強い住まいを実現します。

新築住宅のZEH支援事業は、ZEHを新築するすべての世帯が対象=ZEHもしくはZEH+(ゼッチプラス)を満たすことが条件です。

| ZEH |

以下の1~3すべてに適合した住宅

|

|---|---|

| ZEH+ |

以下の1~4のすべてに適合した住宅

|

補助金の額は、住宅の省エネルギー性能に応じて以下のように設定されています。

| 補助対象住宅 | 1戸あたりの補助額 |

|---|---|

| ZEH | 55万円 |

| ZEH+ | 90万円 |

【追加補助】以下の追加補助が用意されています。

| 再生可能設備等 | 追加補助額 |

|---|---|

| 蓄電システム | 上限20万円 |

| 直交集成板(CLT) | 定額90万円 |

| 地中熱ヒートポンプ・システム | 定額90万円 |

| PVTシステム | 65万円/80万円/90万円 (方式、パネル面積により異なる) |

| 液体集熱式太陽熱利用システム | 12万円/15万円 (パネル面積により異なる) |

| 空気集熱式太陽熱利用システム | 定額60万円 |

| 電気自動車(PHEVを含む)の充電設備または充放電設備 | 上限10万円 |

| 再生可能エネルギー有効活用のため昼間に沸き上げをシフトする機能を有する給湯機 | 定額2万円 |

| 高度エネルギーマネジメント | 定額2万円 |

③LCCM住宅整備推進事業(公募終了)

LCCM住宅整備推進事業 という事業名は2024年に受付が終了され、「サステナブル建築物等先導事業(省CO2先導型)LCCM戸建住宅部門 」で補助金を継続しています。

住宅の使用期間全体を通したCO2排出量削減を目指す制度です。省エネルギー性能の高い住宅や再生可能エネルギーの利用が支援の対象でした。

対象となる住宅の要件

- ● ZEH・ZEB水準の省エネルギー性能を満たす

- ● 材料、設備、設計、運用システム等でCO2の削減、健康、災害時の継続性等に寄与する先導的な技術の導入

補助金額と加算措置

- ● 補助率:補助対象費用の1/2

- ● 補助限度額:1プロジェクトあたり原則3億円

申請期間と申請方法

2025年5月30日まで(公募終了)

④給湯省エネ2025事業

給湯省エネ2025事業 は、家庭のエネルギー消費として大きな割合を占める給湯に高効率の設備を導入、省エネとCO2排出削減を支援するための補助制度です。エコキュートやエネファームなどの、高効率給湯機の導入に対して補助金が支給されます。

補助対象の高効率給湯機を導入する住宅であれば、住宅の種類を問わず申請でき、補助対象となる給湯設備は以下の3つです。

- ● ヒートポンプ給湯機(エコキュート)

- ● 電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機(ハイブリッド給湯機、エコジョーズほか)

- ● 家庭用燃料電池(エネファーム)

子育てグリーン住宅支援事業で補助を受けた場合は、利用ができません。

| 設置する給湯機 | 補助額 | 加算要件 | 加算額 | |

|---|---|---|---|---|

| ヒートポンプ給湯機 (エコキュート) |

6万円/台 | A | 4万円/台 | 両方の場合は7万円/台 |

| B | 6万円/台 | |||

| 電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機 (ハイブリッド給湯機) |

8万円/台 | A | 5万円/台 | 両方の場合は7万円/台 |

| B | 5万円/台 | |||

| 家庭用燃料電池 (エネファーム) |

16万円/台 | C | 4万円/台 | |

- ● A:インターネット接続可能な機種。気象情報連動によって、日中に沸き上げをシフトする機能を有すること

- ● B:補助要件下限の機種と比べ5%以上CO2排出量が少ないことなど、一定の条件に該当するもの

- ● C:ネットワークに接続可能機種。気象情報連動によって、停電が予想される場合にも稼働を停止しない機能を有すること

⑤先進的窓リノベ2025事業

先進的窓リノベ2025事業 は、窓の断熱性向上でエネルギー消費とCO2排出量を削減し、快適な暮らしを目指します。既存住宅の窓や玄関ドアを高断熱仕様へ改修する費用を補助します。

建築から1年以上経過か居住実績のある既存住宅が対象となるため、新築住宅の建築時は対象になりません。竣工の翌年に窓を二重化するなど、事前に計画的に利用するのも良いでしょう。

対象となる工事

- ● ガラス交換

- ● 内窓設置

- ● 外窓交換(カバー工法/はつり工法)

- ● ドア交換(カバー工法/はつり工法)

補助金額と加算措置

1戸あたり最大200万円

工事の窓のサイズ・性能区分などによって補助額が定められています。複数の個所を工事し、組み合わせて上限額までの申請も可能ですが、補助額が5万円に満たない場合は補助対象となりません。

新築一戸建てを建てる際に活用できる減税制度

新築住宅の取得補助として、以下のような各種減税制度も設けられており、こちらも見逃せません。この項では新築向け減税の概要をご説明します。

- ● 住宅ローンの減税

- ● 登録免許税の減税

- ● 贈与税の減税

- ● 印紙税の減税

- ● 不動産取得税の軽減

- ● 固定資産税の減税

住宅ローンの減税

住宅ローン減税(住宅ローン控除)は、新築や改築で住宅ローンを組んだ際に、年末のローン残高の0.7%を所得税から最長で13年間控除する制度です。(所得税から控除し切れなかった分は、翌年の住民税も一部控除)

適用の必須要件として、省エネ基準以上に適合しているという「証明書」の提示が必要となります。

<借入限度額と要件>

| 住居区分 | 居住年 | |

|---|---|---|

| 2024(令和6)年 | 2025(令和7)年 | |

| 長期優良住宅・低炭素住宅 | 4,500万円 ※子育て世帯等 5,000万円 | |

| ZEH水準省エネ住宅 | 3,500万円 ※子育て世帯等 4,500万円 | |

| 省エネ基準適合住宅 | 3,000万円 ※子育て世帯等 4,000万円 | |

| その般の新築住宅 | 原則として0円 | |

| 所得要件 (合計取得金額) |

2,000万円以下 | |

| 床面積要件 | 50㎡以上 (新築の場合、2024(令和6)年までに建築確認・所得要件1,000万円以下:40㎡) |

50㎡以上 (新築・合計所得金額1,000万円以下の場合、40㎡) |

| 申請方法 | 入居した翌年の2月中旬~3月中旬までの間に管轄の税務署に確定申告 | |

認定住宅等の性能については、その区分に応じて次の要件を満たしていることが条件となります。

住宅等の区分に応じた適用要件

| 認定住宅等の区分 | 適用要件 |

|---|---|

| 認定長期優良住宅 | 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第11条第1項に規定する「認定長期優良住宅」に該当するものである点の証明がされたもの。 |

| 低炭素建築物 | 都市の低炭素化の促進に関する法律第2条第3項に規定する「低炭素建築物」に該当する点の証明がされたもの。 |

| 低炭素建築物とみなされる特定建築物 | 都市の低炭素化の促進に関する法律第16条の規定により低炭素建築物とみなされる同法第12条に規定する「認定集約都市開発事業により整備された特定建築物」に該当する点につき、申請に基づき管轄首長により証明されたもの。 |

| ZEH水準省エネ住宅 | 「エネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅の用に供する家屋」として国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合するものである点の証明がされたもの。 |

| 省エネ基準適合住宅 | 「エネルギーの使用の合理化に資する住宅の用に供する家屋」として国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合する点の証明がされたもの。 |

住宅ローン控除をはじめて受ける際には、住宅の区分に応じた提出書類を添付し、確定申告を提出します。

e-Taxを使わずにインターネット作成

- 1. チャットボット(ふたば) や住宅ローン控除の適用要件等にて、区分に応じた提出書類を確認。

- 2. 書類の準備ができたら「確定申告書等作成コーナー」に入力して確定申告を行う。

- 3. ご準備した書類上の数値を案内に沿って入力すると、控除額が自動計算される。

自分だけの作成に不安がある方は、事前予約のうえ、必要書類持参で管轄税務署で記入のサポートを受けることもできます。

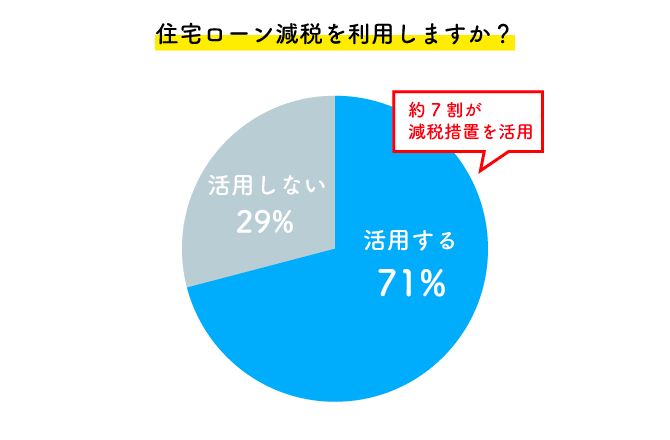

以下は、住宅ローン減税を利用しますか?という問いの調査結果です。適用対象外のケースを除いて、利用度はかなり高いという状況でしょう。

登録免許税の減税

登録免許税とは、登記・登録等を行政機関等から受けたときにかかる税金のことです。住宅取得支援の一環で、一定の条件を満たす新築住宅および中古住宅を取得する方は、登録免許税の税率が軽減されます。

軽減される税率や適用要件は住宅の用途や購入する目的によって異なり、一律ではありません。

住宅用家屋の所有権の保存登記等の税率の軽減

| 登記の種類 | 本則 | 軽減措置 (2027年3月31日期限) |

|---|---|---|

| 所有権の保存 | 0.4% | 0.15% |

| 所有権の移転 | 2.0% | 0.3% |

特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等の税率の軽減

| 登記の種類 | 本則 | 一般住宅 | 軽減措置 (2027年3月31日期限) |

|

|---|---|---|---|---|

| 所有権の保存 | 0.4% | 0.15% | 0.1% | |

| 所有権移転 | マンション | 2.0% | 0.3% | 0.1% |

| 戸建て住宅 | 2.0% | 0.3% | 0.2% | |

贈与税の減税

父母や祖父母などの直系親族から住宅の新築や取得、増改築(リフォーム)に伴う資金の贈与を受けた場合は、一定の金額の贈与税が非課税です。

住宅取得の負担軽減および、良質な住宅の普及促進のため、2026年まで延長されています。

| 所得要件 | 贈与を受けた年の受贈者の合計取得金額が2,000万円以下 | |

| 贈与税非課税限度額 | 質の高い住宅 (=省エネ住宅) |

1,000万円 |

| 一般住宅 | 500万円 | |

| 床面積要件 | 50㎡以上 ※合計所得金額1,000万円以下の受贈者の場合、40㎡以上50㎡未満でも適用される |

|

| 質の高い住宅の要件 | 新築住宅 |

|

| 既存住宅・増改築 |

|

|

| 申請方法 | 翌年2月1日〜3月15日までの間に確定申告 | |

印紙税の減税

印紙税は、不動産物件の契約書などの文書に貼付・消印される印紙で納める税金です。電子契約の場合は課税されません。

新築戸建ての場合、工事請負契約書などが以下の条件で印紙税軽減措置の対象とされ、税率が引き下げられています。

- ● 記載金額が100万円を超えている

- ● 請負に関する契約書の中で、2027年3月31日までの間に作成されたもの

印紙税の減税

| 契約金額 | 本則税率 | 軽減税率 |

|---|---|---|

| 500万~1,000万円以下 | 1万円 | 5,000円 |

| 1,000万~5,000万円以下 | 2万円 | 1万円 |

| 5,000万~1億円以下 | 6万円 | 3万円 |

| 1億~5億円以下 | 10万円 | 6万円 |

不動産取得税の軽減

不動産取得税は、住宅取得時の土地や建物にかかる税金です。住宅購入の負担軽減・良質な住宅取得・流通の促進を図る目的で、2027年3月31日まで、不動産取得税の税率が3%に軽減されます。(本則は4%)

また、新築戸建ての場合は、課税標準(課税対象の金額)から1,200万円を控除します。

固定資産税の減税

固定資産税は、家や土地を取得後に、その不動産に対して毎年支払う税金です。新築戸建ての場合は、2026年3月31日まで固定資産税が3年間にわたり2分の1に減額されます。3年経過後の固定資産税の額は、本来の金額に戻る形です。

また、新築の認定長期優良住宅の場合は2年延長され、5年間にわたり2分の1に減額する特例措置が設けられています。

家を建てる際に補助金を活用するメリット

家を建てる際に補助金を活用するメリットで分かりやすいのは、資金の負担を軽減できる点でしょう。ケースによっては100万円単位の支給がある場合、その恩恵でより良い仕様の住まいを目指すこともできます。

加えて、新築の補助金・助成金は最新の住宅性能を満たす建築を対象にするケースが多いです。したがって、経済的、快適、安全な家づくりの証しにもなるでしょう。

気密・断熱による省エネルギー、耐震性、ゼロエネルギーなどが補助金の対象となります。これらに必要な建築や設備にかかるコストに対する助成を受けていると考えることもできるでしょう。

また、移住に関係した地域振興系の助成金を利用する住み替えを行った場合も、受けられるのは経済的な恩恵だけではありません。地方における子育てなどに適した環境、住宅取得や生活コストの都市部に比べた優位性なども得ることができるでしょう。

補助金を活用する際の2つの注意点

補助金は国や自治体の政策によって行われる事業であるため、内容や実施の有無の見直しが、年度によって流動的であるという側面があります。昨年度と今年で内容が異なるケースも。また、営利目的でない公共事業のうえ、不正を防ぐ目的から運用ルールに厳格な面が多いです。

そこで、以下の点に注意する必要があります。

- ● 制度の変更がないか確認しておく

- ● 予算の上限や適用の条件を確認しておく

制度の変更がないか確認しておく

補助金や減税制度は、社会情勢や公共の予算組みの配分などから、事業の優先順位に変化が生じることがあります。「ほかに注力が必要な事業ができた」「準備した予算を消化しきれずに終わっている」などの場合、縮小や廃止ということも。

したがって、準備を進めていたのに補助金を受けられなかったという状況のないよう、常に最新情報を確認し、変更の場合は現在の制度がいつまで有効か、チェックが必要です。

場合によっては年度途中で制度が変更になったりすることもあるため、施工会社など専門的な知識も借りながら、早めに対応を進めるのが良いでしょう。

予算の上限や適用の条件を確認しておく

補助金・助成金事業の中には、予算に達することで受付を締め切ってしまうものも存在します。中には人気があって、毎年早めに締め切られる事業も。こうした事業では早いもの勝ちに対する対応が必要です。

また、事業はたとえば「子育て世帯・若者夫婦世帯」など対象を限定しているケース、居住実態や納税状況などの条件を付加するケースなどがあります。

さらに、つくる家の仕様基準が充分でなかった場合も、是正を求められたり、給付が受けられなかったりという事態に至ることもある点は要注意です。

条件を正しく満たしているかは、実施している自治体などによく確認をしながら申請することをおすすめします。

2025年にリニューアルされた新築補助金制度の変更点

新築住宅に対する補助金・助成金事業は省エネ住宅の普及進捗や、技術の進歩に合わせて変更が行われます。

2025年の新築住宅補助金制度では、「子育てエコホーム支援事業」が「子育てグリーン住宅支援事業」にリニューアルされました。この変更で「GX志向型住宅」の要件を満たした新築住宅ならば、すべての世帯で補助金の申請が可能です。

主に以下のような変更点があります。

- ● GX志向型住宅に対する補助金の新設

- ● ZEH水準住宅への措置が減額

GX志向型住宅に対する補助金の新設

新設されたGX志向型住宅のGXとは、グリーントランスフォーメーションの略称で、脱炭素社会の実現に向けた取り組みを行うことを意味しています。簡単にいうとGX志向型住宅は、従来のZEH水準よりも高い省エネ性能基準を満たす住宅です。

GX志向型住宅に対する補助金は、前述のようにすべての世帯が対象となります。補助金額は過去最大の160万円となっており、長期優良住宅の80万円、ZEH水準住宅の40万円と比較して、高水準の補助です。(2025年より長期優良住宅とZEH水準住宅の場合、古家除却 について20万円の加算あり=建替加算)

うまく利用することで家づくりをはじめ、今後の家計にとっても大きな助けとなることでしょう。

ZEH水準住宅への措置が減額

一方、ZEH水準住宅に対する補助金額は2024年度の80万円から、40万円へと減額されました。

年間のエネルギー収支をゼロにすることを目指すZEH住宅です。これに対してGX志向型住宅はZEHの性能水準を含みながら、さらに高い省エネ性能と再生可能エネルギーの導入、建築材料や過程における環境負荷低減などを追求した住宅といえます。

このたびのZEH水準住宅の減額は、GX志向など後進でより高水準な省エネ住宅の建設を促進するための方針といえるでしょう。

補助金を申請する主な方法

新築住宅建設の際の補助金・助成金はハウスメーカーなどを通じて申し込むことが多いものの、施主本人による申請が必要なケースも。以下のパターンそれぞれについてご紹介します。

- ● ハウスメーカー等が代行で申請

- ● 建築主本人が申請

ハウスメーカー等が代行で申請

ハウスメーカー等が補助金を申請する方式の場合は、申請に慣れた担当者に任せ、アドバイスを受けながら事業のコース選択や併用、必要な書類集めまでサポートを受けられます。

ハウスメーカー等が申請する事業の例

- ● 子育てグリーン住宅支援事業

- ● ZEH補助金

- ● 東京ゼロエミ住宅 ほか

建築主本人が申請

建築主本人が申請する場合は、書類作成や必要な証明を取得するうえでの経験値がないため、より詳細の確認や手間が必要であったり、書類不備に対応する機会が増えたりするでしょう。しかし手数料などのコストがかかる可能性はありません。

事業全体のスケジュールなど、申請前からしっかり確認をしておきましょう。

建築主本人が申請する事業の例

- ● 神奈川県 ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス導入費補助金

- ● せんだい健幸省エネ住宅補助金(新築向け。施工者申請も可)

まとめ

新築住宅を建てる際に使える補助金・助成金とはどのようなものか、申請方法やメリットを解説しました。

新築で利用可能な補助金・助成金や減税は、住宅取得の支援の要素も持ちつつ、前述のように住宅性能の向上を促進するという目的が色濃くあります。

最新の住宅性能にどのような恩恵を感じられるか、家族の新しい暮らしに役立ってくれるか、しっかり確認することで、これらの制度を利用するモチベーションも高まるでしょう。新しい家の快適さや経済性を、住宅展示場の利用を通じて、肌で感じてみてはいかがでしょうか。

提供

総合住宅展示場ハウジングステージ編集部

© Housing Stage All rights reserved.

この記事はハウジングステージ編集部が提供しています。