2024.12.03

引き戸とは?開き戸との違いや種類、利用するメリットについて解説

最終更新日:2025/07/08

「家づくりをすると決めるまでは、戸の種類や機能の違いは考えたことがなかった」という方も多いのではないでしょうか。引き戸をはじめ、家の戸にはそれぞれ適材適所の機能や性能が求められ、その種類やデザインもさまざまなタイプが用意されています。

そこで本記事では、近年見直されてきた引き戸に焦点をあて、そのメリット・デメリットや、開き戸との違いなどを解説します。最新の引き戸の進歩にも触れますので、家づくりの参考にしてください。

INDEX

引き戸と開き戸はどう違う?

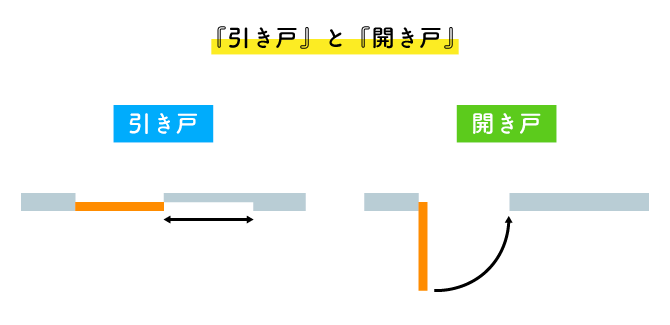

まずこの項では引き戸とは何かと、家屋の代表的なドアとして用いられる「引き戸」と「開き戸」との、基本的な違いを解説します。

- ● 引き戸とは?

- ● 引き戸と開き戸の違い

引き戸とは?

引き戸は戸車と溝、レールなどを使って横方向にスライドさせて開閉する方式の戸です。床の溝の上をスライドさせるレール型や、上部にレールを設ける上吊り型に分けられるほか、戸の構成によっていくつかのタイプがあります。上吊りタイプは床にレールが不要なため、段差のない床が実現できます。

近年は子どもや高齢の家族の暮らしやすさに配慮する目的で、引き戸を採用するケースや引き戸へリフォームするケースが増えてきました。

引き戸と開き戸の違い

開き戸とは、蝶つがいを使い、壁に対して前後に開閉する戸です。ドアノブをつかんで押し引きする動作で開閉し、ドアの動線には物を置くことはできません。

開き戸は壁などとの間の隙間が小さくでき、パッキンなども付けやすい構造のため、気密性や遮音性に優れ、日中静かなお部屋にしたい場合に向いています。また、引き戸のように戸の左右に開閉のためのスペースを必要としません。

引き戸の種類を紹介!

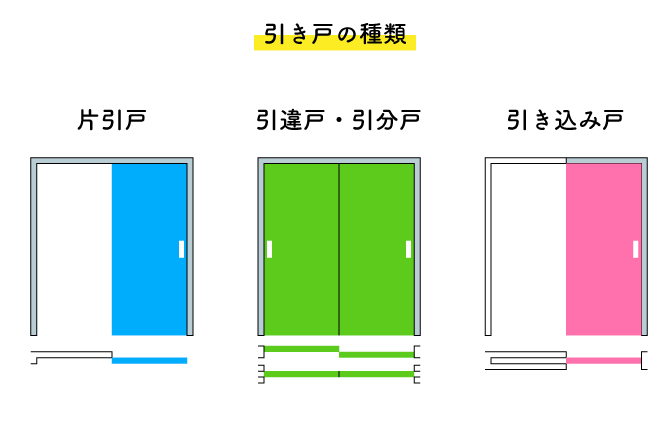

引き戸は戸の動きや構成によって、以下の4種類に分けられます。

- ①片引戸

- ②引違戸

- ③引分戸

- ④引き込み戸

①片引戸

片引き戸は一枚の戸を左右一方の方向にスライドさせて開閉するタイプです。壁にそって戸の1枚分の開閉スペースが必要です。少し開けておいて、換気や採光もできます。

②引違戸

引違戸は食器棚などにもよくある戸で、2つのレールの上で2枚の戸を交互にスライドでき、片方だけを開けた状態にできるタイプです。戸を外すと開口部が戸の2枚分となり、家具など大きなものの運搬などに便利です。

③引分戸

引分戸は、開口部は引違戸と同じ2枚分ですが、1本のレールで2枚の戸をスライドさせて開閉します。真ん中で2枚の戸を合わせるので、正しく閉まっているかが分かりにくいことがあります。

2枚の戸をスライドさせるスペースが開口部の両側に必要となるかわりに、戸を外さなくても大きな開口部が作れ、開け放つと開放的な空間となるのがメリット。

④引き込み戸

引き込み戸は引分戸の、戸をスライドするためのスペースを壁の中に設けたタイプで、戸が壁面に収納されるため、外観がとてもすっきりする方式の引き戸です。

ただし、戸袋といわれる壁の中のスペースの掃除がしにくく、物が入り込んだ場合は取るのが大変などのデメリットがあります。

レールの位置による分類

このほか、レールによって戸をスライドさせる引き戸は、レールの取り付け位置によって以下の3つのタイプがあります。

- ● 戸の下部(敷居)にレールを設けたタイプ

- ● 戸の上部(鴨居)にレールを設けた上吊りのタイプ

- ● 壁の外側にレール付きの枠を設けたアウトセットタイプ

一般的にもっともよく用いられているのは、床面の敷居にレールを設けたタイプです。対して上吊りタイプの引き戸はレールを上部に設けるため、床を完全にフラットにでき、戸の移動する音が床に伝わらないため、静粛性も高くなるでしょう。

アウトセットタイプは開き戸を引き戸にリフォームするときなどによく設置される方式です。壁面に上吊りレールを付け、開口部を塞ぐように扉を設置します。

リフォームで古いドアを取り外し、ドア枠の上から壁を壊すことなく取り付けられるので、簡単迅速に施工可能です。しかし戸と壁の間に隙間が空くことで、片引戸の中でもとくに密閉度の低い構造となるのがデメリットでしょう。

引き戸のメリット

ここであらためて、引き戸のメリットがどんなものかを整理しましょう。引き戸は以下のような点で魅力的です。

- ● デッドスペースを減らすことができる

- ● 開け閉めが簡単

- ● 戸が邪魔にならない

デッドスペースを減らすことができる

開き戸のように開閉のために前後のスペースを確保しなくても、ドアが身体や壁面に当たってしまう心配がないため、デッドスペースを生むことも少なくなるでしょう。引き戸の周辺では、家具などの配置も余裕をもって行えます。

廊下と戸の開口部の幅を850mm以上にとり、引き戸にしておけば、車いすでも通れる仕様となります。

開け閉めが簡単

油圧式のドアクローザーなどの付いた重めの開き戸は、子どもや高齢の方にとって開閉に力を要するだけでなく、身体をぶつけるなどの心配もあるでしょう。

そのため開閉が楽で事故の少ない引き戸がおすすめです。

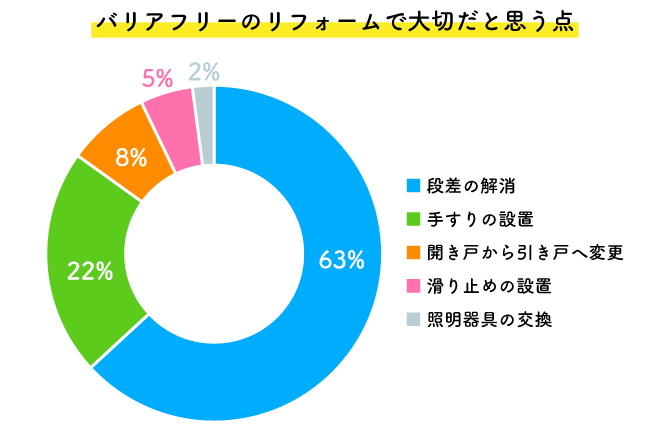

以下はバリアフリーのリフォームで大切だと思う点についてのアンケートです。段差の解消と手すりの設置に次いで、引き戸への変更と答えた数が多くなっています。

戸が邪魔にならない

引き戸の場合、開けた扉は壁にそって移動し、開けることで開口部への出入りや、隣接した廊下・部屋の動線を妨げることがありません。誰かが開け放った扉にぶつかったり、いちいち閉め直したりしなくても、スムーズに移動することが可能です。

ドアクローザー付きの開き戸は便利ですが、閉まるのが早すぎたり、閉まらなくなったりすることがあるため、開閉速度や閉まる力(トルク)を時々調整する必要があります。

引き戸であれば、そのような心配も起きないでしょう。

引き戸のデメリット

引き戸の場合に事前に考慮すべきデメリットは以下です。

- ● 遮音性が低い

- ● スペースを確保する必要がある

なお、イラストのように建て付けが悪く開閉がしにくいという引き戸は、建材や建築技術の進歩ですっかり減り、開閉の力や静粛性も高まりました。

遮音性が低い

引き戸は、戸を閉めた際に壁面との隙間を完全に塞ぐのが難しい構造です。遮音性を求めるお部屋の場合、引き戸が適さない場合があります。

たとえば寝室に設ける引き戸がクローゼットなら問題はありません。しかし人の出入りの多いリビングに通じる場所、吹き抜けなどにつながっているケースでは、音の侵入原因となりやすいでしょう。

同様に音漏れにつながるため、大きな音の出やすいシアタールームの戸としても向きません。

スペースを確保する必要がある

引き戸は、最低限でも開口部および、それと同じだけの壁面の面積を要します。その確保が難しい場所、窓を設けたい場所などには設置できません。

細かく区切ったお部屋が集中するような間取りでは、「戸を逃がす場所」に、工夫が必要な場合があるでしょう。

このほか、開き戸に対する細かいデメリットとして、以下のような点もあります。

引き戸は挟まれてしまう危険性から、ペットドアの設置がやりづらいでしょう。人間についていく習性があるので、ドアやほかの壁に挟んでしまうことが考えられます。

また、子どもが指を挟んだり、戸を勢いよく開けた跳ね返りでケガをしたりしやすいのも引き戸でしょう。

床面にレールがある場合、ごみが溜まりやすく、そのままではフルフラットにできないなどの欠点も要注意です。

引き戸の設置がおすすめの場所

この項では、引き戸設置に適した場所をご紹介します。戸の方式は家の使い勝手や快適性、将来のバリアフリー対応の容易さに関係する事がらなので、初期プランの図面を見ながらよく検討してみましょう。

廊下に面した小さな空間

トイレ、浴室に続く脱衣所、洗面所などの比較的小さな水回りの空間は、湿気を溜めないように開放しやすい引き戸が向いています。使っていない日中は窓と引き戸を開け、極力外気の流れを作ることが、カビ対策になるでしょう。

また、トイレや浴室はバリアフリーや介護におけるリフォームで、比較的最初に手を付ける箇所です。高齢の方の力でも開閉しやすく車いすなどの通行の支障が少ない、見守りもしやすい引き戸は、バリアフリーにも適しています。

廊下に面した居室

廊下は利用できるスペースが限られることから、通行時のドアの干渉には注意を要します。また、廊下への出入りは、意外に廊下を通行する動線と当たるものです。開き戸の場合、ほかの家族が通るところにぶつかってしまうことも。

さらに、廊下の広さによっては隣接した開き戸が開閉の際に接触するのを避けるために、引き戸とすることもあります。

リビング・ダイニングの間仕切り

リビングやダイニングなど、広い空間を間仕切る場合、2枚片引きや3枚片引きなど、2枚以上の扉を用いた片引戸がよく用いられます。

引き戸は大きく開放することで、空間をつなげて使えるため、状況や用途に応じて空間を使い分けることが可能です。

換気や、広々と使いたいときは開け放ち、冷暖房効率を高めたい時期、焼き肉や鍋物などにおいの出やすい食事の際は締め切って空間を分離しましょう。

注文住宅の引き戸導入例を紹介!【実例】

本項では、注文住宅の中で実際に引き戸を暮らしに活用している例をご紹介します。この写真のように内装デザイン上、開き戸と違和感のない引き戸を設置することも可能です。

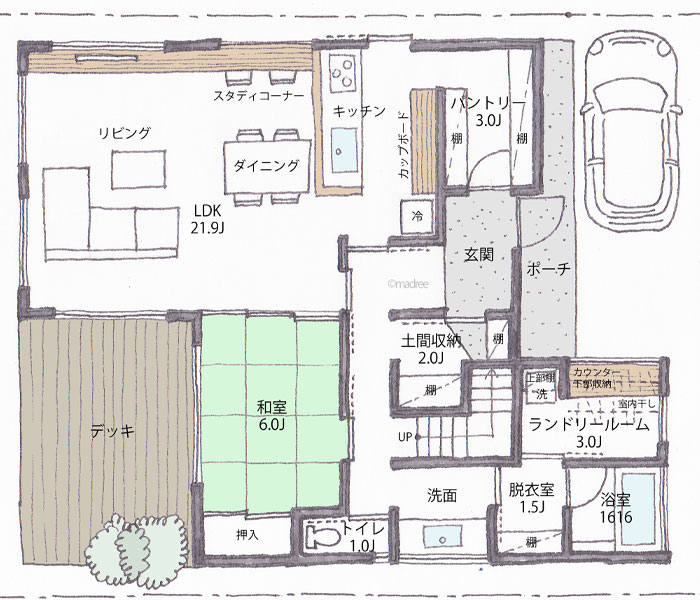

子どもの見守りの際は開け放っておく

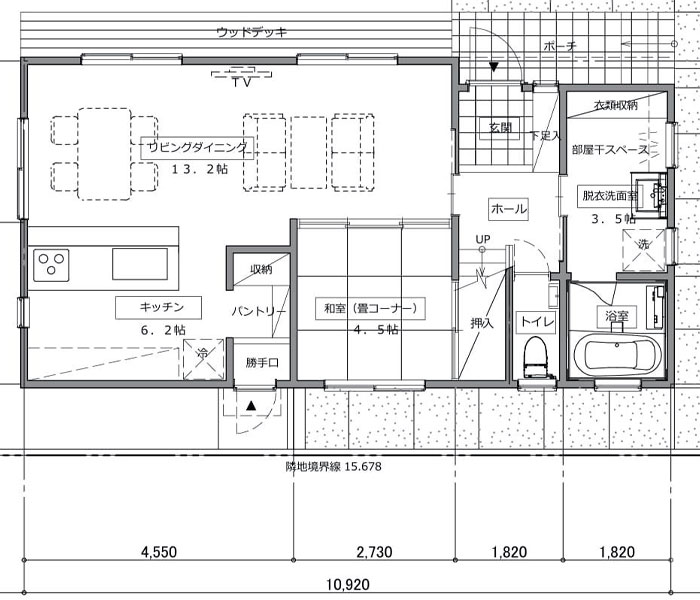

家事をしながら子どもの遊びの見守りや寝かしつけをするには、リビングに隣接した畳スペースが便利です。

子どもが遊んでいる際は引き戸を開け放ち、寝たあとは、こちらの話し声や生活音などが気にならないように、あるいはリビングと段差がある場合は危険防止のために半分閉めるなど、自由なアレンジが可能でしょう。

この間取りの和室とLDKの境界は、引き戸を完全に収納するスペースがないため、開口部には限りがありますが、前述のようにリビングの大空間を引き戸で仕切れるようにしておくと、使い勝手が向上します。

伝統的な日本家屋では、2間続きの和室をふすまで区切り、来客などの際には大きく開放するかふすまを取り外して対応することが行われていました。

育児やリモートワークも考慮に入れて、そのような部屋づかいを検討してみるのも良いでしょう。

個室の機能を最大限発揮するためにスペース効率を追求

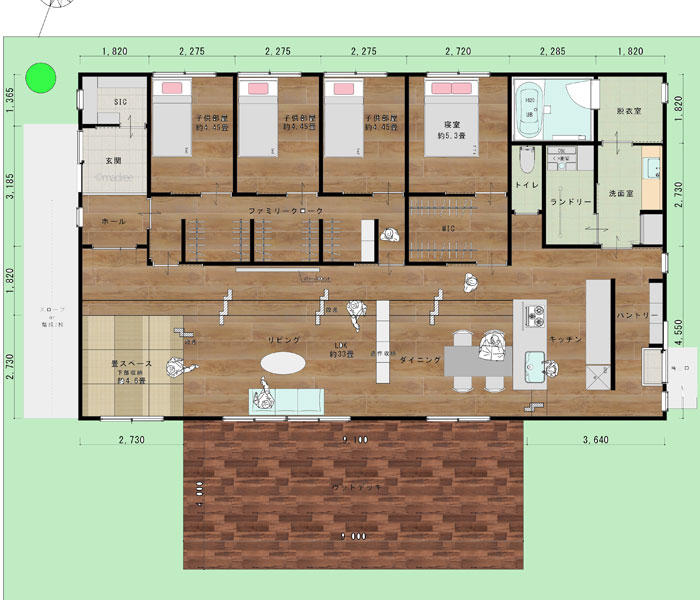

下図は家族のコンパクトな寝室とクロークが、廊下で結ばれている間取りです。スペース効率を追求したレイアウトですが、これらの空間を開き戸で結ぶと、日常の動線が「通せん坊」だらけになってしまいます。この間取りのように、引き戸であればドアの開閉に必要なスペースが少なく、スムーズな動線を確保できます

また、子どもにも軽くて扱いやすい引き戸の用法の好例というだけでなく、洗濯家事がスムーズに進められ、服の整理整頓も容易です。子どもたちが「自分のことは自分でする」きっかけを作りやすい間取りであるともいえるでしょう。

両親のお泊まりの際は、和室を個室使いに

生活習慣の異なるご両親の訪問の際には、お互い気兼ねのない暮らしができるのが理想です。

引き戸を締め切っておけばリビングで遅くまでテレビを見ていても、就寝した両親の妨げになりません。また、荷物を広げて気楽に着替えるなど、必要に応じてプライバシーを確保できるのも、引き戸の魅力ではないでしょうか。

写真のようにクローゼットも設けておけば、滞在が少し長くなっても安心です。

さらに、小上り状に畳スペースを高くし、下に引き出しの収納スペースを設けておくと、普段和室に出しているものを来客時に素早く収納できます。

そして足腰の弱い方も高さを設けることで座って上がり下りができるようになり、身体の負担を少なくすることができるでしょう。

広々玄関の引分戸でらくらく収納を

玄関土間にものを置くのは、あまりよくはありませんが、子どもが小さいときなど、一時的には必要な時期があるもの。

玄関の動線に物を置かず、すっきりしておくのは転びやすい高齢者の安全上よく、心理的なストレス軽減につながるほか、風水上でも運気が上がるといわれています。

玄関を開口部の大きい引分戸や引き込み戸にしておけば、土間に隣接したクローゼットに趣味のものや子どもの乗り物、車いすなどをらくらく収納できます。台風が近づいているとき、外のものを一時避難させたい場合などにも、威力を発揮するでしょう。

引き戸に関するよくある質問!

本項では、引き戸に関するよくある質問と回答をご紹介します。

- ● 引き戸の値段はどのくらい?

- ● 引き戸は防音性はある?

- ● 引き戸は交換できる?

引き戸の値段はどのくらい?

ほかのドアから引き戸にリフォームすると、どのくらいの予算が必要でしょうか?

室内のドアやクローゼットの扉を引き戸にする場合は、通常20~30万円です。ただしバリアフリーや断熱性能を意識した構造の戸に交換する場合は部材の価格が高く、50万円ほどになるケースもあります。

開き戸を引き戸にリフォームする工事も通常20~30万円ですが、壁に対する引き戸の施工方法によっては値段が高くなります。引違戸で壁の開口部を広げる、引き込み戸で天袋を壁内に作るなどです。

玄関扉の場合、引違戸のために2本のレールを作ったり、開口部を大きくしたりする場合などでは工事費が高くなり、100万円台に達することもあるでしょう。

| 工事の種類 | 相場 | 備考 |

|---|---|---|

| 室内ドアやクローゼットを引き戸に | 20~50万円 | 引き戸本体の価格差が大きい |

| 開き戸や扉を引き戸に | 20~30万円 | 壁の工事が必要な場合も |

| 玄関扉を引き戸に | 30~100万円 | 大きな引違戸にすると高価 |

引き戸は防音性はある?

引き戸は開き戸と違い、開口部の隙間を狭くすることが難しい構造のため、気密性や遮音性を高めるうえでは不利です。遮音が必要な部屋の戸は開き戸にするのがおすすめといえます。

逆に、日常的に開け放って使うことが多い場所には、引き戸のほうが向いているでしょう。

引き戸は交換できる?

引き戸自体も交換して新しくすることができます。鍵や取っ手だけを交換することも可能です。近年の引き戸は、軽量化されているうえ、スライドの動きがスムーズなため、交換することで開閉が非常に快適になるでしょう。おしゃれなデザインのものも多数出ています。

引き戸から引き戸への交換は、前述の開き戸から引き戸への交換同様、約20~30万円より可能です。

まとめ

引き戸とは何か、そのメリット・デメリットや開き戸との違いなどを解説しました。

上の写真の戸が開き戸であった場合、明らかに室内の家具や調度に干渉することが分かると思います。スペース効率を追及しながら、暮らしやすい住まいづくりに、引き戸はとても便利です。

ご家族の希望や、将来のバリアフリーに備える状況に合わせて、採用を検討してはいかがでしょうか。

提供

総合住宅展示場ハウジングステージ編集部

© Housing Stage All rights reserved.

この記事はハウジングステージ編集部が提供しています。