2025.05.09

階段で家の印象は変わる!注文住宅の階段の種類、後悔しないためのポイントを徹底解説

意外に見過ごしているのですが、階段にもさまざまな種類があり、それぞれに特徴を持っています。注文住宅の家づくりでは、階段はデザイン面や機能面で決して小さくない要素です。おしゃれさや使い勝手、安全性など、階段に期待する要素は多様でしょう。

本記事では、家の印象を左右する階段についてその種類、デザインや機能において後悔しないためのポイントを解説します。家族の希望に沿って、最適な階段づくりをする助けとなれば幸いです。

INDEX

注文住宅における階段の形状の種類とは?

まず、階段の動線について4種類のタイプをご紹介します。それぞれ間取りや機能によってメリットを発揮します。

直線階段

上下の階を直線で結ぶ、オーソドックスな階段です。シンプルな形状のため工程も少なく、施工コストが最も安くできます。

一方、斜度を緩やかに取るためにはスペースを要するのと、踊り場を設けない場合、足を踏み外した際は1階まで落下してしまうリスクが心配です。

50年以上前の住宅では、かなり急勾配の直線階段を見る ことがあります。今では小屋裏収納でしか見ないような急な勾配を見ると、これで高齢の方が平気だったのだろうかと思います。

直線階段の場合は手すりやすべり止めなど、安全対策にとくにしっかり配慮しましょう。

かね折れ階段

かね折れ階段はL字型に折れ曲がる構造の階段で、折れ階段ともいいます。折れ曲がる部分で踊り場を設けるケースも見られますが、三角形の段を設けるほうが一般的でしょう。間取りの中で配置が決めやすく、スペースを有効活用できるメリットがあります。

直線階段よりもスペースを取りますが、安全性はまさるといえます。

折り返し階段

間取り図で見た場合にコの字型に折れ曲がる階段を、折り返し階段といいます。また、踊り場のない折り返し階段を曲がり階段と呼ぶこともあります。

学校などの階段がこれですが、踊り場を設けると見通しも良く、安全な方式です。勾配も緩やかにでき、転落の際のリスクも小さめです。

ただし、設置のために最もスペースを取るため、住宅ではぜいたくな間取り設計となります。大きな階段下のスペースを有効に活用したいものです。

らせん階段

らせん(螺旋)階段は、円形の動線だけで済むため、最も省スペースな階段です。おしゃれさでも目を引くデザインとなります。

反面、動線の内側の踏板部分が小さくなりがちで足場が不安定なため、高齢の方や子どもには安全面で不安が残ります。足を滑らせてしりもちをついたり転落したりしないよう、配慮が必要でしょう。

また、大きな家電や荷物を運搬するのにも不向きなため、家具や家電などを上階の窓から出し入れするケースが増えるかもしれません。

注文住宅における階段のデザインの種類とは?

続いて、階段のデザイン=2種類ある造作の違いをご説明します。

箱型階段(ボックス階段)

箱型階段は、昔から使われてきたオーソドックスな形です。踏板(水平部分)の前が蹴込み板(垂直部分)でふさがれ、箱を積み上げたような、隙間がない造作となります。

上下階や周囲の空間を壁で囲んで区切れば、階段下のスペースも独立した空間として利用しやすいのが特徴です。

スケルトン階段(オープン階段)

スケルトン階段はオープン階段、シースルー階段、ストリップ階段ともいいます。壁面と反対側の手すり壁や垂直の蹴込み板がない構造で、階段の向こうまで視線が抜けるため、開放感を得られるデザインです。

リビングに階段を設ける場合でも圧迫感がなく、デザインに工夫を凝らすと、お部屋のアクセントにできます。

反面、安全性では箱型階段にやや劣ります。壁面と反対側の手すりの設置や、階段下のスペースにものが落下しても大丈夫かなどは工夫をしましょう。

注文住宅における階段の配置

階段を1階部分のどこに設けるかは、大きく2種類の選択肢があります。家族のプライバシーやきずな、帰宅動線などのほか、インテリアデザインの要素も含めた検討が必要です。

ホール

玄関ホールや廊下など、居室には直結させない階段配置です。1階居室と2階の音・においなどの行き来を遮断でき、来客などを生活感ある空間を経由せずに、じかに2階に通すこともできます。

子どもの友だちがそのまま2階の居室に上がり、1階ではにおいや音に気兼ねなく夕食の支度ができる、というシーンが想定できます。

また、外出先から帰宅後に着替えは2階で行うという場合も、普段着になってからリビングに移ることができるでしょう。

リビング

近年増えているのはリビング階段です。1階リビングの中にじかに階段を設けて昇降します。

スケルトンの階段と吹き抜け・スキップフロアを組み合わせたり、2階ホールを吹き抜けから2階ホールをつなげたりすることで、開放的なリビングを作るのが人気です。

以前は吹き抜けなどで1階と2階の空気移動があると、冬寒いリビング・夏暑い2階となりがちだったものが、気密・断熱性能の向上により、リビング階段が現実的となりました。

2階居室への移動はすべてリビング経由となるため、家族のつながりやコミュニケーションを重視したい場合にも向いています。また、廊下やホールを経由しないため、フロア間の動線が短くできる利点もあるでしょう。

一方、リビング階段や広い空間を設ける場合は、空調や風通しに配慮が必要となります。また、リビングが雑多な状態がとても目に付くため、生活感があまり出ないようにすっきりと片付けておきたいものです。

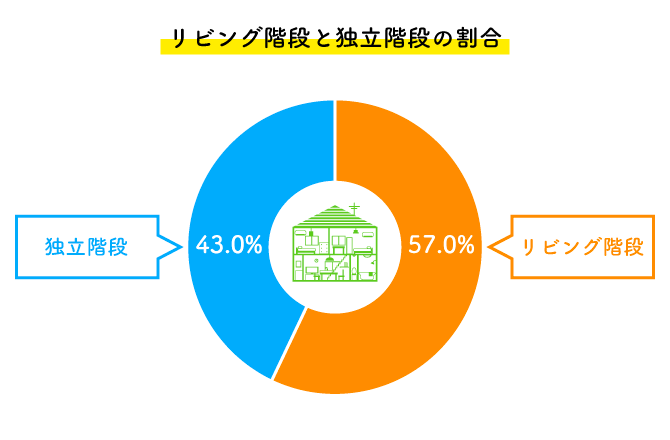

以下は、これからつくる家について、階段を設ける場所を聞いたものです。リビング階段が57%と、ホールの独立階段を抜いています。

同じ調査で実家の比率を確認したところ、リビング階段は14%のみに過ぎず、この30~40年で、リビング階段は飛躍的に増えたといえるでしょう。

注文住宅の階段で後悔しないためのポイントとは?

続いて、階段で失敗・後悔しないポイントを、主に生活上の機能を中心に解説します。階段は思いのほか使い勝手に差が出ます。

①動線

動線は、ホール階段・リビング階段の判断基準になります。

ホール階段が向くケース

- ● 玄関から2階に直接行くことが多い

- ● 来客を2階に招く

- ● 2階で過ごす時間が長い

- ● 2階は静かなほうが良い

リビング階段が向くケース

- ● 開放的なリビングが良い

- ● 家族のつながりのある家にしたい

- ● リビングで過ごす時間が長い

- ● 子どもや高齢の方の見守りをしたい

- ● フロア間を素早く行き来したい

家族の行動をシミュレーションして、動線を確認してみましょう。

②使いやすい手すりを設置する

1999年以降、住宅の階段には手すりの設置が義務付けられています。建築基準法の決まりは以下です。

手すりの基準

- 1. 階段には片側に手すりを設ける事

- 2. 階段の両側に側壁か手すりを設ける事

- 3. 高さ1m以内の部分には手すりも側壁も不要

- 4. 幅が3mを超える場合、中間に手すりを設ける事

階段の手すりを付ける高さは、法的には定められていません。床面からは75~85cmの高さに設置するのが一般的ですが、身長や年齢によって使いやすい高さは異なるため、使い勝手を確認しながら高さを検討しましょう。

高齢の方や階段の上り下りが不自由な家族を想定する場合、両側に手すりを付ける方法もあります。

滑りにくいグリップの手すりや、踏板部分のすべり止めなど、安全性に配慮して準備しましょう。

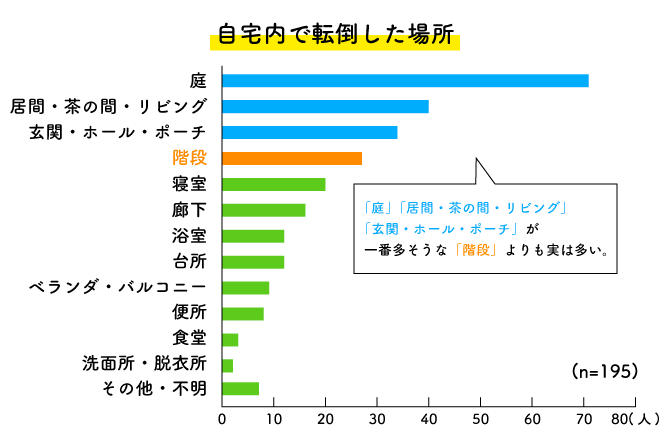

以下は、自宅内で転倒した場所の調査結果です。階段は注意して通行するため、庭やリビングなどで段差などに足を取られるケースのほうが、件数としては多いようです。

しかし、階段での転倒は転落も伴う可能性があるため、身体のダメージは大きくなります。デザインに凝った階段はシンプルで美しく見せるだけでなく、安全性も配慮しましょう。

サポートがない下り段は、足元が不安な人にとっては恐怖を感じるため、行動が消極的になることにもつながります。

③段数や幅

段数や幅について、建築基準法の規定は以下です。(最低限の基準とされるもの)

- ● 幅75cm以上

- ● 踏面15cm以上

- ● 蹴上23cm以下

使いやすい階段の寸法もまた、使いやすさは個人差があります。安全性を重視する場合は、勾配を緩く取って蹴上の部分を低めにするのが理想です。

上記の数値はあくまで最低限の基準となり、毎日上り下りする階段としては急勾配と感じる人が多くなります。

たとえば不特定多数の人が利用し、設計寸法に余裕が持てる公共施設などでは、蹴上15cm、踏面30cmと緩やかに作られています。踏面の奥行きは20~30 cmくらいあると安全です。

昇降しやすい階段は、蹴上と踏面の長さのバランスによって決まります。上りやすい階段寸法の計算方法は以下といわれています。

一般的に、上り下りしやすい階段寸法は、蹴上の2倍に踏面を足して60cmになる寸法です。

蹴上×2+踏面=60cm

60cmくらいが標準的な日本人の歩幅に合っており、階段を上り下りしやすいというのがその理由です。

これを前述の公共施設などの階段で計算すると、

15cm×2+30cm=60cm

となり、あてはまることがわかります。30cmの踏面も必要な広さを確保しており、安心して歩けるよう計算されていることになるでしょう。

住宅の階段も、上記の60cmが上り下りしやすい階段の目安になりますが、勾配の緩い階段はそれだけスペースを取るため、間取りプランの中で兼ね合いを考える必要があるでしょう。

数字ではわかりにくいので、今の住まいや住宅展示場の物件の階段を比べるなど、体感で比較するのがおすすめです。

④踊り場の有無と広さ

安全性を重視する場合は、途中に踊り場を設けるのが良いでしょう。安全に上り下りしやすく、足を滑らせても最後まで転落するリスクを減らすことができます。

前述の建築基準法で、階段と踊り場の幅は75cm以上 と決められています。

ただし、踊り場もスペースが必要となるので、やはり居住スペースや収納との兼ね合いを検討する必要があります。

⑤窓

とくにホール階段の場合、階段は採光や通風上、不利な場所になりがちです。途中に窓を設けることでそれらの問題を解消できます。

ただし、窓を付けたい位置では開閉が困難なケースもあるため、窓のタイプを選んで、使い勝手が良いように相談しましょう。

⑥コンセント

見落としがちですが、階段の途中にコンセントを設けておくと、掃除機や夜間の常夜灯に利用できて便利です。

そのほか、踊り場に水槽やアロマランプ、サーキュレーターを置くスペースを作る場合もあります。安全上、踏板にはものを置かないようにしましょう。

⑦照明

階段の照明は、デザインに凝りたい部分でしょう。長めに吊り下げるペンダント照明などで、毎日見て飽きない空間にしたいものです。

同時に大切なのがメンテナンス性の確保ですが、なるべく掃除や電球交換が容易になる工夫をしておきましょう。

⑧階段下スペースの活用

階段の下は、なるべく有効に活用したいスペースです。ボックス階段の場合は収納やトイレ、スケルトン階段の場合はデスクスペースや、家事テーブルなどに利用できるでしょう。

⑨デザイン性

色や形、周囲の調度の配置など、階段も居室のデザイン性の一部として機能します。

スケルトン階段は常に目に入る存在感があり、踏板や手すりの材質・色使いにこだわれば、おしゃれなアクセントにすることが可能です。箱型階段でも、材質やカラーコーディネートにバリエーションが増えつつあります。

気に入った施工例を探して、建築会社に相談してみましょう。

階段の形以外で、デザインに凝る手法をご紹介します。

階段の造作の工夫

| 吹き抜けのリビングにスケルトン階段を組み合わせる |

|

|---|---|

| 踊り場を大きく取り、アクセントにする |

|

| 見せる階段下にする |

|

| アクセントとしてのらせん階段 |

|

| 階段の壁面に設けるアクセント |

|

階段の素材の工夫

| 骨組み |

|

|---|---|

| 手すり |

|

| 落下防止 |

|

| 素材の色づかい |

|

| インテリアとの兼ね合い |

|

注文住宅の階段をおしゃれにするアイデア例10選

この項では、デザインにこだわった階段のアイデアをご紹介しますので、参考にしてください。

コンパクトなリビング階段

このようなさりげないリビング階段も、機能的で使いやすいでしょう。リビングの床材と踏板の材質や色をそろえ、2階への視覚的なつながりに、違和感がありません。

また、キッチンでの調理の空気や湿気を2階に直接上げないために、手すり壁が設けられています。

リビングの面積を有効に取りたい場合は、このような設計方法もおすすめです。

豪華なかね折れ階段

スペースをぜいたくに使ったかね折れ階段です。横幅もしっかり広く取られています。露出した梁と手すりはログハウスのようなカントリー調で、やや重みも感じられる豪華な仕様に。

1階はちょっと変則的なリビング・ダイニング。蹴上板は集成材のような継ぎ目を、模様として活かしています。

緩やかな勾配をデザインに活かす

とても実用的なボックス階段を、おしゃれなデザインでまとめた例です。勾配は緩やかでしっかりした手すりも設けられ、安全な階段ですが、それらの造作をすべてデザインとして活かしています。

客間のようなリビングの応接セットに、階段のデザインが良く映えます。

吹き抜けからの安心昇降

この事例も、緩やかな勾配がむしろアクセントとして活きています。踏板は厚くて奥行きがあり、昇降の際に安心感があるでしょう。

2階の透明の手すりはガラスやアクリル、ポリカーボネート製などで、開放感を妨げることなく安全性を確保してくれます。

階段下に食卓を配し、カフェのような風情のあるダイニングになりました。

凝った勾配と踊り場のデザイン

踊り場を含むかね折れ階段に見えるのですが、よく見ると踏板の奥行きが変則的で、曲がり角は踊り場のない三角の踏板です。

ねじれたような凝ったデザインが目を引きますが、透明の手すりで安全性は確保されているでしょう。階段部分全体が吹き抜けとなっていて、採光性も高いのがわかります。

極限までシンプルなスケルトン階段

白と木目のみのシンプルモダンなリビングに合わせて、踏板だけで構成される階段です。写真ではわかりづらいものの、透明の手すり壁が設けられています。

2階はセカンドリビングで、宿題やリモートワークに活用します。階段も活かした明るく開放的なリビングは、家族の円滑なコミュニケーションを連想させてくれるようです。

区切り感のあるリビング階段

階段を通して北側もしっかり採光しているリビングです。上部は大きな窓を付けながら、階段はあえてスケルトンにせず区切り感のあるボックス階段として、下部を収納に利用しています。

お部屋の両面でしっかり採光しながら、落ち着きのあるリビングになりました。

北欧モダンなボックス階段

無機的な意匠と木材の温かみが共存するモダンデザインによく合う階段です。

下部を閉じず、手すりは工場のような無機的な材質ですが、アイボリーの色使いの階段は、絨毯張りのように見えます。

無機的でクール、かつ温かみがあるという相反する要素がうまく溶け合ったデザインが魅力的です。

コンパクトで機能的な折り返し階段

都市部の3階建てなどに見られる、コンパクトに作られた折り返し階段です。手すりや手すり壁、採光窓も備えて安心の造作といえるでしょう。下部スペースは背の高い収納です。

このように階段利用の不要な1階に、来客やシニア用の和室を設けておくと、とても使い勝手が良いでしょう。

見せる小屋裏収納に

小屋裏収納の階段は、臨時用でどことなく浮いた印象がありますが、写真の階段は和室の雰囲気にもよく合い、出しておいても違和感が少ないといえます。

とはいえ、臨時の収納階段で、荷物を持って昇降するので、利用の際は十分注意が必要です。

まとめ

家の印象を左右する階段について、その種類、デザインや機能において後悔しないためのポイントを解説しました。

近年ではスキップフロアをつなぐ短い階段やリビングの中で段差を設ける、屋内に土間や小上がりを設けるなど、屋内の段差も多様となってきました。

それだけおしゃれな階段や段差処理を設ける機会も増え、そこが注文住宅の良さでもあります。

しかし、機能や安全性にも十分配慮した家づくりを心がけたいものです。

提供

総合住宅展示場ハウジングステージ編集部

© Housing Stage All rights reserved.

この記事はハウジングステージ編集部が提供しています。