2024.10.11

工務店とは?ハウスメーカーとの違い、メリット・デメリット、選び方をわかりやすく解説

最終更新日:2025/07/08

工務店は地域密着型の会社が多く、家づくりの希望への細やかな対応や、住み始めてからのフォローに期待ができます。しかし、あらためて工務店とハウスメーカーの違いは何でしょうか。また、どのような点に注意して建築を依頼すれば良いのでしょうか。

本記事では、工務店がどのような存在なのか、依頼するメリットや選び方を解説します。工務店への依頼が向いている人の特徴や、建築を依頼する流れなども説明しますので、家づくりの参考にしてください。

INDEX

そもそも工務店とは?

工務店とは、全国展開せずにエリアを比較的限定して営業する建築会社です。(工務店と銘打って全国展開する会社もありますが、工務店の本来の定義には該当しません)地域密着によるメリットがあり、根強い人気があります。

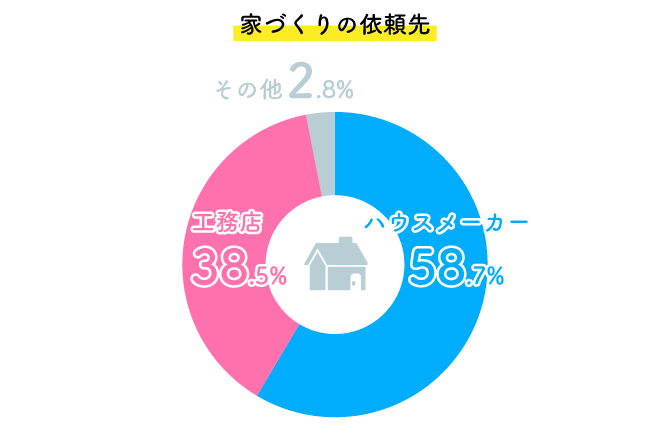

以下は家づくりの依頼先を調べたアンケートです。依頼先として設計事務所という選択肢もありますが、工務店とハウスメーカーが2強として、特色やメリットを競っています。工務店はハウスメーカーに次ぎ、3割強の方に選択されています。

工務店の3つの種類

工務店とひと口に言っても、営業形態や規模の違いにともなう特色の差があるものです。この項では、工務店の類型的なタイプを大きく3つに分けてご紹介します。

地域密着の工務店

従業員数でおおよそ10名以下、市区町村内が営業エリアの、街の小さな工務店規模の会社です。個人的なつながりや紹介で仕事を受けている比率が高く、忙しさの度合いは時期によるばらつきがあります。

竣工後にもっとも気軽にメンテナンスに応じてもらいやすいのはこのタイプです。腕の確かさや営業の誠実さが確認できれば、良い選択肢となるでしょう。

経営上は業績が安定しづらい反面、広告宣伝などの経費が少なく、大きな負債を抱えることもあまりないといえます。

フランチャイズ加盟の工務店

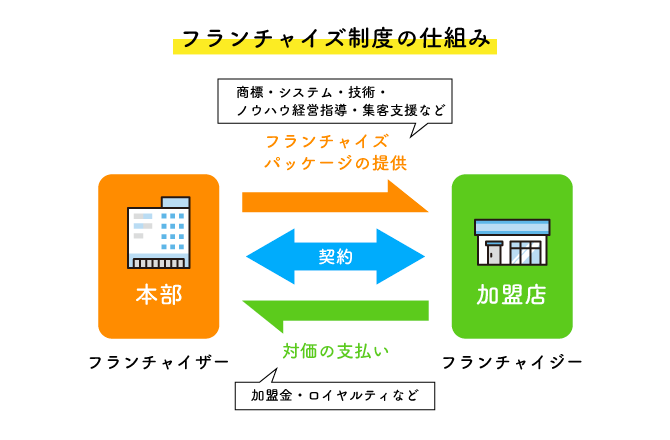

工務店として看板を上げていますが、同時にフランチャイズに加盟し、共通の資材や商品規格を利用しているケースがあります。複数のフランチャイズに加盟することもできるため、幅広い商品ラインナップを持つことも可能です。

営業エリアは地域密着型でも、商品の仕様は建売や注文住宅メーカーのように全国共通ということも。

フランチャイズの本部で一括仕入れした資材を利用することで、コストダウンや品質の安定が得られ、工期も短めとなります。しかしチェーンの規格にしたがう必要性から、細かいオリジナルオーダーはしづらい場合もあるでしょう。

発注する施主の側から見れば、身近な工務店に依頼して、比較的コストを抑えた施工が可能になるというメリットがあります。

以下は、フランチャイズ制度の仕組みを図解したものです。

中堅の工務店

地域に根ざした工務店の形を取りながら、営業エリアは隣接市区町村から隣県に及ぶような規模の会社もあります。このような場合、今後ビルダーとして拠点を増やしていくような経営方針も考えられるでしょう。

自社開発した商品の特色をキャッチフレーズに、ブランド名も明快に打ち出し、テレビや新聞などのメディアに広告を始める会社も。

反面ユーザーにとっての設計の自由度やアフターメンテナンス、コスパなどはハウスメーカーや大手ビルダーに準じてくるので、メリットやデメリットをよく検討するのが望ましいです。

工務店とハウスメーカーは何が違う?

工務店とハウスメーカーのもっとも大きな違いは、企業規模の差から来る商品構成と、営業エリアの2点でしょう。

企業規模の大きいハウスメーカーは、間取りや設備などを既成のプランにまとめあげ、その一部としてある程度オーダーの自由度のある注文住宅があるのに対し、工務店は建築のセオリーはあり、商品は臨機応変にという要素が強いです。

また、工務店の営業エリアは前述のように広くて隣県までというケースが多いのに対して、ハウスメーカーは複数県から全国規模という違いがあります。

工務店を選ぶメリットとは?

工務店といっても、規模や会社のカラーはさまざまですが、共通の傾向として、以下のメリットがあります。

- ● こだわりを実現しやすい

- ● 出費を抑えられる

- ● 地域の気候や文化に詳しい

- ● アフターケアが手厚い

- ● クチコミを集めやすい

こだわりを実現しやすい

家の建築においては、企画商品を持たない木造軸組工法が、ミリ単位の設計の自由度が確保でき、設計上でもっともこだわりを実現しやすい工法です。

また、建材の大量発注や、セミオーダー的なラインナップを持たない場合、施主の希望に沿って融通の利く設計が依頼しやすくなります。

上記の方法を採用している比率の高い工務店は、設計上の家族のこだわりについて、細かく相談のうえで実現に協力してもらいやすい依頼先といえるでしょう。

工務店が間取りやデザインなどのプランを施主とともに作っていく例を挙げます。

たとえば設備は、施主が気に入ったシステムキッチンを選んで使用できるほか、オリジナルのキッチンの製作を依頼することも可能です。

床材も決まったカタログの中からどれかを選択するだけでなく、市場に出ている無垢材の豊富な選択肢の中から自由に選べるのも、工務店の家づくりの良さでしょう。

出費を抑えられる

工務店の施工費用におけるコストパフォーマンスの良さは、全国展開のハウスメーカーに比べて広告宣伝費が控えめ、もしくはかからないためです。

WebやSNSでほとんど費用をかけないで広告する例は多いでしょうが、広告媒体に費用を使うのは、中堅工務店が建売の売り出し時にチラシや新聞折込を制作する程度と思われます。

また、工務店は多くの人数を抱えず少数精鋭で運営しているケースが多く、大手のメーカーなどと比較すると人件費も抑えめにできるでしょう。

これらの点が、建築請負の費用を安めに設定することにつながり、施主は出費を抑えられます。

地域の気候や文化に詳しい

家づくりは、寒冷地では断熱性能への工夫、暑熱地では日差しを遮る工夫、その他水はけや風の吹き方、地形などに即したノウハウが存在するものです。そこには、どのようにすれば快適か、どの部分が傷みやすいかなどの点が含まれていることも。

地域密着型の工務店で修業し、働く職人や設計者の人たちは、これら地元に適した建物づくりのノウハウに精通し、施主にそれらを活かした提案をしてくれます。

一方で、ハウスメーカーの規格型商品は、数多くの施工経験から導き出された平均的な要望の集積であることが多く、どちらも一長一短の面はあります。しかし、「地元に強い家」には、平均的な規格型の家以外のノウハウが存在する場合がある点、意識しておきましょう。

アフターケアが手厚い

工務店は地域密着なことで担当者とも長い付き合いがしやすく、アフターケアの面でも安心です。

工務店のアフターケアの利点は、大手メーカーのアフターケア対応の良さと対照的な点にメリットがあります。

大手の場合、新築の時点から計画されたアフターケアがあり、メンテナンスのための資材もあらかじめある程度ストックされている状態です。費用はやや高めとなりますが、計画通りにメンテナンスしていけば安心という側面があります。

担当者は異動などの都合で変更となることが多いですが、後任がフォローすることになるでしょう。

一方で工務店の場合は、初期の不具合から一人の担当者が長年にわたって現場でフォローしてくれることが多く、資材は予算やタイミングにしたがってその都度柔軟に調達することとなります。

気軽に相談できて、比較的安価にメンテナンスや修繕が頼めるという傾向になるでしょう。

クチコミを集めやすい

クチコミの精度が高いのも、工務店の特徴といえます。多くのスタッフを抱える大手メーカーは、担当者によって見積もりやプラン作成、施工中のフォローなどにばらつきが出がちです。また、営業所によって対応が変わる場合もあります。

したがって大手の場合、クチコミの数自体は多いものの、何を信用したら良いか、実際に役立つ情報かどうかの不安が残ります。

反面、工務店はスタッフの数も多くなく、運営の方針も一貫性が高いため、クチコミの体験で語られた内容が、比較的信ぴょう性が高い情報となりやすいのです。

得意なデザインや間取りづくりの対応、施工の丁寧さ、アフターフォローの対応などの情報を集めて、参考にしてみましょう。

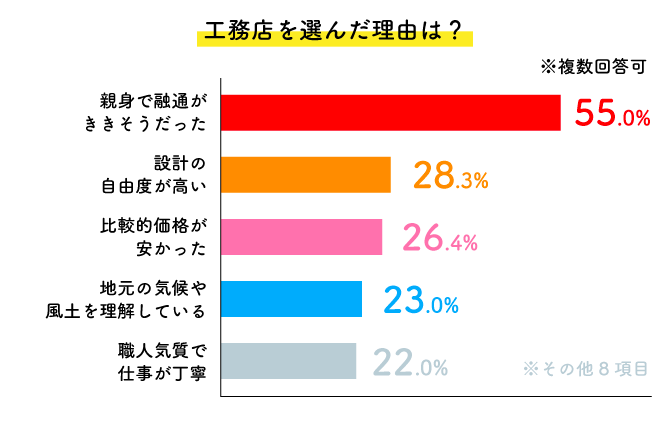

以下は工務店を選んだ理由の割合を、複数回答で調べた結果です。担当者との距離の近さと答える方の数がもっとも多いようです。

工務店を選ぶデメリットとは?

つづいて、工務店を選ぶ際に注意点となる、以下のようなデメリットをご紹介します。

- ● スタッフの技術に差がある

- ● モデルハウスを持っていないことが多い

- ● ハウスメーカーに比べると工期が長い

- ● アフターメンテナンスに差がある

- ● 倒産のリスクがある

ハウスメーカーは会社の規模による経営安定の安心感や、品質が均一で、新築・修繕共に工期が短めなどのメリットがあるといわれますが、工務店の場合はどうでしょうか。

スタッフの技術に差がある

規格商品や、それに近いものを販売する大手メーカーやフランチャイズとは異なり、技術的な基準は個人の裁量に負うところが大きくなるのが問題です。

また、ツーバイフォーなどの規格や工場でのプレカットでない場合、現場での仕事内容に違いが出やすくなります。これは仕事内容の違いからくるもので、工作作業の比率が高まるためです。

したがって、どのような職人が担当するかで、施工の質に開きが出る傾向があります。質の差は専門的な目でなければわからない部分なので、会社の体制や施工者の保有資格などを確認しておきましょう。

また、営業担当者の顧客への対応力にも、ややその傾向がみられるため、そういった意味でもクチコミを重視したいところです。

モデルハウスを持っていないことが多い

出来上がる家の質感や居心地などは、写真や動画、担当者との質疑応答だけでなく、実物を確認することで理解が深まり、新たに確認したい点も出てきます。

しかし中小規模の工務店の場合、住宅展示場にモデルハウスを持つ例は少なく、その点ではやや不利となることも。

近年では、完成した家のご家族に協力を依頼したり、施工中の現場見学会を行ったりする工務店もあるため、希望があれば積極的に参加してみましょう。

ハウスメーカーに比べると工期が長い

工期の長さは、同じ規模の住宅でも、ハウスメーカーに比べて長くなりがちです。延べ床面積が35坪前後の住宅で、工務店の場合の工期は約4~4.5カ月、ハウスメーカーでは約3.5カ月という開きがあります。

この理由は、建材の工場生産比率が少ないこと、施工のマニュアルが一律でないこと、建材や設備の仕入れが弱く納入待ちとなるケースがあることなどが主でしょう。

このほか、一度に投入する人工(にんく)の差=1日あたり何人が作業するかの差も関係することがあります。

ただし、細かい点にこだわったオーダーメイドを実現するために、手作業の工程が増えて工期が延びる分には、やむを得ない側面もあるでしょう。

アフターメンテナンスに差がある

アフターメンテナンスについては、メリットの項目でご紹介したハウスメーカーとの違いにおいて、どちらが良いかという選択になるでしょう。

ローコストで柔軟な対応を希望する方には工務店式が良いのですが、計画的に直すのが安心な方にとっては、注意点となるかもしれません。

また、アフターフォローは快く受けてもらえても、人員不足から、着手するまでや工期自体に日数がかかることも考えられます。

建築を依頼する工務店によって、法定以上のアフターメンテナンスの対応には開きがあるため、事前に確認しておきましょう。

また、竣工の時点で屋根や外壁の点検・メンテナンスや設備の交換などについて、年数の目安を確認することもおすすめします。

倒産のリスクがある

企業規模が小さな工務店は、大手ハウスメーカーに比べると倒産のリスクが高いといえます。

施工中に工務店が倒産して工事がストップし、工事を後継する施工会社が見つからない、支払い済みの着手金・中間金が戻らないという事態は極力避けなければなりません。

こうした事態に対応するため、工務店の状況を事前にできる限り確認するほか、依頼する工務店が後述する「住宅完成保証制度」に加入しているかを確認しておきましょう。

建築中に倒産などで工事が継続できなくなった場合、施主が最小限の被害で残りの工事を完成できるようにする段取りが必要となるためです。

以下に工務店とハウスメーカーの比較・違いを一覧にまとめました。

| 工務店 | ハウスメーカー | |

|---|---|---|

| 建築コスト | 安い | 高い |

| 施工エリア | 基本的に地域密着 | 全国対応可能 |

| 品質 | 職人により差がある | 安定 |

| プラン・仕様の自由度 | 自由度が高い | あらかじめ決まっているプランや仕様から選ぶため自由度は低い傾向 |

| 工期の長さ | 比較的長期間 | 比較的短期間 |

| アフターメンテナンス | 会社によってバラつきがある | 基本的にあり |

工務店が向いている人の特徴とは?

工務店で家づくりをするのが向いている人は、以下のような方でしょう。

- ● 細かいところまで相談しながら注文住宅を建てたい

- ● 地域の特性に根ざした家づくりをしたい

- ● 竣工後も継続的にコミュニケーションを取りたい

これまで挙げているメリット以外にも利点があります。工務店は地域密着である分、エリアの気候や地形に応じた暮らしぶり、街の情報などが蓄積されており、その場所にもっとも則した設計や建材選びに長けているでしょう。もちろん、フルオーダーなのにコストが安い点も見逃せません。

家を維持していく中で、修繕を比較的安く、柔軟に行いたい方にも、工務店が向くでしょう。

工務店の選び方・ポイント

建築を希望するエリアの中に、魅力的な工務店が複数ある場合、どのように選ぶか、ポイントをご紹介します。

対応エリアと施工地からの距離

「距離の近さ」が工務店のメリットにもなるため、候補の会社の対応エリアは確認しておきましょう。お気に入りの会社でも、対応エリア外では依頼がしにくくなり、断られることもあります。

会社の安定性

前述のように、ある程度以上の会社規模のあるハウスメーカーに比べて、工務店は中小規模がほとんどです。そのため、受注がかさんだために持ち出しが増えて資金繰りが悪化し、黒字倒産というケースもあります。

建築中の場合、工事はストップし、完工後でもアフターメンテナンスは受けられなくなります。

経営状態や、倒産時に前払い金や工事費用の一部を保証される「住宅完成保証制度」に加入しているかを確認しておきましょう。

自社施工か

工務店に依頼する場合は「自社施工」にこだわりましょう。理由は、下請けに多くを任せている場合に、施工マニュアルや建材が均一化していないためです。

工務店に工程をすべて把握して責任を持ってもらえ、細かいオーダーが直接伝わるためには、下請け業者の施工では難点がある工程もあります。アフターメンテナンスも含め、自社施工の会社がおすすめです。

プランの提案力

設計・施工に柔軟性があるだけではなく、施主の知識量を補うプランの提案力や、説明する姿勢が良い家づくりにつながります。

提案のさまざまな引き出しや、施主の意見をよく聞いたうえで、それを受け止めた案や代替案、修正案も期待できる会社選びを目指しましょう。まずホームページの施工例をチェックするのがおすすめです。

技術力

技術力の違いをプロではない方が見分けることは難しいですが、厚生労働省の技能検定や、建築士資格などを持つ人の在籍数などを見ると、技術力の目安になります。

施工例を見たり、現場の整理整頓具合などを見たりするのも、施工に対する姿勢の確認となります。

こだわりがあるか

「ここはこのようにしたい」というこだわりは、お客様第一主義や、会社運営のポリシーからくることが多いです。

耐震性などの防災性能、気密や断熱などの性能、アレルギー対応の天然素材使用、オール電化などのエコ性能、長期優良住宅などが主な例でしょう。

施主と施工者で家へのこだわりポイントが一致すれば、良い家づくりにつながります。

社長や担当者の人間力

人間力で求められるのは、施主の立場に立って家づくりの希望をヒアリングする力だけではありません。経営理念を営業方針に反映させる社長や、施主の言葉をうまく職人に伝える担当者は、良い家づくりに欠かせないでしょう。

言葉や想いがスムーズに伝達できないと、打ち合わせ結果の伝達に支障が出ることもあります。たとえば洗濯パンの蛇口の高さやコンセントの位置など、希望と違う形で進んでしまうことがあるので、良好なコミュニケーションが可能な工務店選びも大切です。

施工例

ホームページやSNSなどで確認する施工例を通じて、さまざまな情報を得られますが、まずは建物の傾向が気になるところです。

建築スタイルやデザインのほか、間取り、使用している建材、照明、色彩の選択、外観のまとまり、内装のテイストなど、何例か確認しながら、ご自身の好みとの相性を確認しましょう。

評判

施工した人の評判は、工務店のホームページやSNS、地図アプリなどで確認することができます。担当者の対応や、施工に対する満足な点、不満だった点などを参考にしましょう。

住宅の建築会社の口コミは信ぴょう性の低い、中傷に近い書き込みもありますので、特定の意見をうのみにせず、なるべく幅広い意見の総意を取るようにしましょう。

見積もりの細かさ

プランの提案と見積もりは、複数の工務店に依頼して、内容や価格を比較しましょう。家づくりの費用は、本体工事費・付帯工事費・その他諸費用の3つで構成されますが、工務店の見積もりは本体工事費、付帯工事費とその他諸費用の一部が含まれます。

確認の基準としては価格の比較以外に、項目が細かく分かれ、具体的な内容が記載されているのが、良い見積もりです。

なお、具体的で精度の高い見積もりをもらうために、家族の希望はしっかりまとめておき、予算や資金計画も、なるべく具体的に決めておきましょう。

工務店選びのステップ

この項では、依頼する工務店を選ぶためのステップをご紹介します。前項での選び方のポイントを踏まえた進め方は、以下を参考にしてください。

施工希望エリア内で探す

前述のように、施工を希望するエリアが営業対象となっている工務店をリストアップしましょう。それぞれの会社の良い点や気になる点、特徴などを表にして比較するのもおすすめです。

希望エリアだけ決まっている場合は、土地探しもしてもらえる会社があるので、その可否も調べておきます。

ホームページを確認する

各社のホームページで基本的な情報を確認し、会社の規模や事業内容などをチェックします。施工事例やブログがある場合は、気に入った写真を集めておいて、打ち合わせするようになった際に使うのも良いでしょう。

得意な工法や強味、施工のうえでのこだわりや、営業担当者の人柄なども分かる場合があるので、余すところなく情報を拾うのがポイントです。

イベントやセミナーに参加する

資料請求などと同時に、工務店が主催するイベントやセミナーを催す予定があれば、参加してみましょう。家づくりのための勉強になると同時に、その会社の特徴やこだわりなども分かるので、一石二鳥です。

会の参加を通して会社のカラーも伝わってくることが多いので、その点も依頼するうえでの参考となるでしょう。

打ち合わせで希望を伝える

3社くらいに候補が絞り込めたら、見積依頼の打ち合わせにのぞみましょう。工務店の場合は既成の商品ラインナップからセミオーダーするのではなく、打ち合わせを通して設計プランをまとめます。

前述のように、しっかり予算と希望をまとめたうえで、立地や土地の特徴もプラン検討の大切な材料です。各社からどのような提案が得られるか、楽しみな部分です。

見積内容のチェック

プランの提案とともに、見積書の提示があります。以下の点を確認し、複数社の見積もりを確認します。

- ● 打ち合わせの内容が反映されているか

- ● 内容が細かく表記されているか

- ● 建材や工法の記載があるか

- ● 費用の区分(本体工事・付帯工事・その他費用)の記載があるか

価格面だけでなく、信頼できる見積内容かが、大切なポイントです。

工事請負契約の締結

見積書の内容を比較した結果で、1社の工務店と建築工事請負契約書を締結します。

契約書でチェックしたい基本的な部分は、以下の項目です。

- ● 発注者氏名

- ● 請負者氏名

- ● 工事内容

- ● 請負代金の額

- ● 支払方法

- ● 工事着手の時期

- ● 工事完了の時期

- ● 完成引き渡しの時期

工事完了の時期は、遅延により違約金が発生する場合もあるため、現実的な期日をよく確認しましょう。契約書の内容に間違いがなければ、署名・捺印を行い、着工に向けてスタートです。

理想のお家探しなら、ハウジングステージ

工務店やハウスメーカーの施工例は、ホームページや建築雑誌などではつかみづらい部分もあります。実寸の家でサイズ感や仕様を確認することで、新たなアイデアがひらめくこともあるでしょう。

ハウスメーカーも含めて幅広いモデルハウスを見学し、住まいへの知識や想いを高めてみませんか。

東京・埼玉・群馬など首都圏を中心に、多数の住宅展示場を開催するハウジングステージでは、最新のデザインや機能を備えた、一流ハウスメーカーのモデルハウスをご見学いただけます。

【おまけ】相談中の工務店を断りたいときの対処方法

見積もりに向けた、あるいは相見積もり後の打ち合わせが進んでいる途中で「やはりここ以外に依頼したい」と感じることがあります。

相手もこちらの要望を真剣に消化し、提案をしてくれているところです。何度か打ち合わせを重ねていて、ここで断ると勝手な行為だと思われないか、不安になります。工務店の場合、比較的近いエリアを選んで依頼していることが多く、気まずさがあるでしょう。

しかし、一生に2度はないかも知れない家づくりです。妥協するわけにはいきません。

「今回の提案は見送らせてほしい」とはっきり伝えることが大切です。工務店側も慣れているので、通常こじれるようなことはありません。

断りの理由は質問されるでしょう。答えにくい場合は、知り合いや親類のつながりでほかに依頼することになったなどと伝えると良いでしょう。

まとめ

工務店がどのような存在なのか、依頼するメリットや選び方を解説しました。本記事に取り上げたようなセオリーを使っても、どこの工務店にしようか迷ってしまうことがあります。

その場合は、家族の希望する住まい像にもう一度立ち返って、検討内容や優先順位に目を通してみましょう。そのうえで再度候補選びをすると、うまく決められることが多いです。良い工務店との出会いを願ってやみません。

執筆・情報提供

滋野 陽造

マスコミ広報宣伝・大手メーカーのWebディレクター・不動産仲介業を経て、ライター業・不動産投資に従事。

実務経験をもとに、不動産の購入・売却、住まいの知恵、暮らしの法令などのジャンルを中心に記事の執筆を行う。

© Housing Stage All rights reserved.

この記事はハウジングステージ編集部が提供しています。