2025.08.04

2×6工法(ツーバイシックス工法)とは?2×4との違いやメリット、デメリットを徹底解説

「ツーバイフォーなら聞いたことがあるけれど」という方が多いツーバイシックス工法。文字通り2×4工法を補完するために誕生した工法です。2020年には累計着工戸数が300万戸を超え、高い人気を保持しています。

本記事では、2×6工法(ツーバイシックス工法)とはどのようなものか、2×4との違いや工法のメリット、デメリットを解説。工期の目安やよくある質問もご紹介しますので、住まいづくりの際の工法選びに活かしていただけたら幸いです。

INDEX

2×6工法(ツーバイシックス工法)とは

2×4工法、2×6工法は、分類としては「枠組壁工法」の一種です。

第二次大戦後にアメリカの住宅事情の悪化への対策から大量生産の建材を使って、建設労働者の負荷を減らす工法として発案されたのが始まりとなっています。

枠組壁工法は日本でも1974年当時の建設省(現国土交通省)による認可が下り、高度成長期の住宅需要に応える存在として、普及を開始しました。

2×6とは、断面が2インチ×6インチの角材を意味しています。(ツーバイフォーは2インチ×4インチ)この角材を使って以下の流れで建築します。

- 1. 2×6の木材を組んで枠組を作る

- 2. 枠組に構造用面材を接合して、平面(ダイヤフラム)にする

- 3. ダイヤフラムで床、壁、天井を構成し、「六面体構造」に組み上げる

これが、2×4、2×6共通の枠組軸工法の原理です。丈夫で耐久性が高いうえ、建築基準法の仕様規定で厳密な基準が設定されており、組み上がった建物は狂いの少ない、快適で品質の高い住まいとなります。また、施工期間が短く済み、地震や火災に強いなどのメリットもあるのです。

この項出典:ツーバイフォーとは|日本ツーバイフォー建築協会

2×6工法と2×4工法の違い

ツーバイシックス工法はツーバイフォー工法の発展形で、どちらも木造枠組壁工法という点では同じですが、両者の違いは建材断面の厚みの違いです。

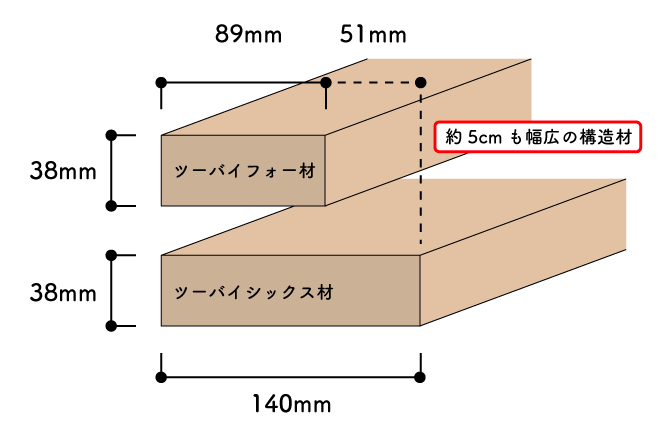

下図のように2×6材は2×4材に比べて5.1㎜の違いがあり、木材は壁に対して垂直に配置されるため、この5.1センチの差は外壁と内壁間の厚さの違いとなります。

2×4材が厚み89mmであるのに対し、2×6材の厚みは140mmで、およそ1.6倍になることから垂直方向の強度が増し、耐震性能が高まります。

2×6材は2×4材との比較で、鉛直強度(上下方向の強度)が約1.57倍、曲げ強度が約2.47倍にできるというデータも。

また、壁の内側に充填する断熱材の厚みも1.6倍にすることが可能となるため、断熱性に優れた省エネ住宅が実現できるでしょう。

ツーバイシックスは、もともとツーバイフォーの弱点を補うことから普及した経緯もあります。

2×6工法と在来工法の違い

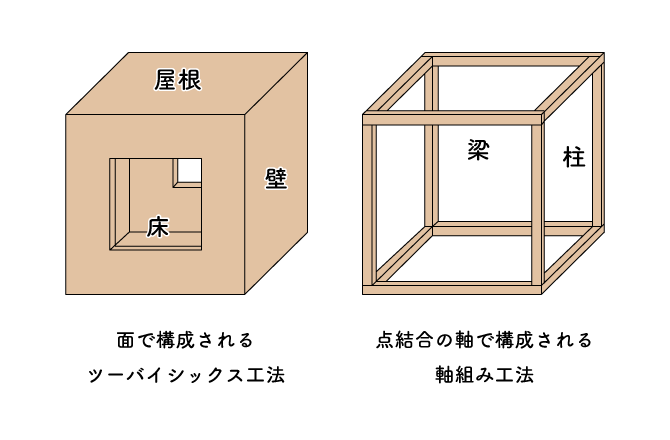

2×6工法(木造枠組壁工法)は前述のように、木材の枠組と面材で構成した壁一面=ダイヤフラムを6面組み合わせて居室を構成します。

対して日本の伝統的な在来工法(木造軸組工法)では、梁や柱で構成した軸組で建物を支え、そこに壁面を付加する構造です。(下図参照)

地震の揺れなどの際に、柱や梁の接合部分に強い力が集中する在来工法に比べ、ツーバイシックス工法は面で強度を確保するため、耐力的に有利です。

また、木材の接合や組み立てに職人の複雑な技量を要する部分が多い在来工法は、均一な精度を確保するのが困難で、工期も長めになるのに対し、ツーバイシックスは組み立てが容易で工期も短くできます。

2×6工法の歴史と人気が高い理由

ツーバイシックス工法は、ツーバイフォー住宅のデメリットをカバーするために生み出されました。

1830年代に誕生し、戦後に日本に広まったツーバイフォー工法は、都市建設過渡期のアメリカ国内で生まれました。規格化された共通の材木によって、誰でも比較的簡単に上部な建物を作りやすいことで大きく普及した経緯があります。

ところが、2×4材の厚み89mmに対し、それまでの工法の一般的な柱寸法は105mmと大きかったため、ツーバイフォーの寸法では内側に充填できる断熱材の厚みが十分とはいえませんでした。

高性能な家づくりを求める市場に応じて、ツーバイシックス工法では外壁面を厚くし、より厚い断熱材の充填と構造強化の両方を実現したのです。

近年、耐震性能やエコ性能の優れた住宅への人気の高まりによって、大手メーカーを中心にツーバイシックス工法の採用が進んでいます。

2×6工法のメリット

この項からは、ツーバイシックス工法のメリット・デメリットの詳細を解説します。家づくりで多彩な工法が並立している背景には、それぞれ長所と短所があり、ご家族の希望にマッチした工法を選択しているためです。

ツーバイシックス工法がご自身の家づくりにマッチしているかどうかの参考にしてください。

①地震に強い

前述のように、6面体構造の枠組壁工法住宅は、建物にかかる力を面で支えることから、力を1点に集中させず、効率よく分散させることができます。

また、使用する釘や金物も、サイズや打設箇所・打設数などの規格を厳密に既定され、予定通りの施工が行われているか、あとからチェックするのも容易です。

このように、一定の強度・耐久性が確実に得られるようになっている点が安心でしょう。

実際に、2011年3月11日の東日本大震災で、岩手・宮城・福島・茨城・千葉の5県における29社・20,772棟のツーバイフォー住宅を対象に調査を行ったデータがあります。

その結果、全壊7棟・半壊69棟・一部損壊413棟と、地震に対する耐久性を証明しました。

上記はツーバイフォーの実績であるため、ツーバイシックス住宅はさらに優秀な結果であったと推測されます。

出典:

ツーバイフォー住宅の被害程度と被害発生理由調査結果・東日本大震災|日本ツーバイフォー建築協会

②冷房・暖房の電気代の節約が可能

壁内部に分厚い断熱材が充填され、コンクリートなどに比べて熱伝導率の低い木材でサンドイッチした構造の壁面は、戸外の暑さ・寒さから室内を守ります。

さらに、在来工法に比較して、構造材の隙間の少ない気密性の高さも助けとなり、快適な室温を外に逃がしません。

断熱性の指標となるのは、UA値(家の外に逃げる熱量の割合)・C値(隙間の面積)・Q値(建物全体の熱損失基準値)の3つの値があります。ツーバイシックス工法は東北・北海道など寒冷地でこれらの断熱性能基準を容易にクリアするといわれます。

外気との温度差が小さいため、必然的に冷房・暖房のコストは抑えられる形となり、節約が可能になるのです。

③マニュアル化で新築の建物価格を抑えられる

前述のように工法のマニュアルが確立されているうえ、ミスのチェックも容易なため、誰もが迷いなく施工を進められ、工事の合理化が可能です。

したがって構造部分の施工コストが抑えられ、その分内装や設備を充実させることもできるでしょう。

施工マニュアルは、住宅金融支援機構などで監修する『枠組壁工法住宅工事仕様書』によって製作されます。また、部材も使用する箇所ごとに種別が定められ、日本農林規格(JAS)による品質チェックを受けたうえで出荷されます。

釘や金物もサイズ・使用方法・使用箇所・施工の手順まで、細かく指定されているという、念入りな品質保持体制です。

工程の長さは人件費などのコストに直結するため、在来工法の、職人の技量に頼る施工は、どうしても不利にならざるを得ない面があります。反面、アメリカでの住宅供給問題を解決した枠組壁工法のメリットは、近年においても健在といえるでしょう。

④夏も冬も快適

前述の断熱・気密性能の高さは、室内の温度変化の少なさを意味し、季節を問わず比較的快適な生活が可能になります。

壁内部の断熱材が外気温を遮断することで、空調を点ける前のお部屋も暑さ・寒さを感じにくいほか、空調の効いた部屋から空調を使っていない部屋に移動しても、温度差を感じにくく、快適です。

この状態はヒートショックを防止するため、バリアフリー性能も高いといえるでしょう。

ヒートショック:気温の変化によって血圧が上下し、心臓や血管の疾患が起こること。血圧の乱高下の影響で脳内出血や大動脈解離、心筋梗塞、脳梗塞などの病気の引き金となる。

⑤防音対策

壁の厚いツーバイシックスの家は、防音性能も高い構造です。室内から隣室や戸外に向かって漏れる音、戸外から侵入してくる音を軽減する効果があります。

また、壁内の断熱材もある程度音を軽減する効果があり、とくにグラスウールやセルロースファイバーなど、多孔質素材の断熱材は伝わってくる音を吸収しやすいのが特徴です。

楽器練習や子どもの夜泣き、戸外の車の音を防ぎたい場合などに良いでしょう。

⑥火災などの耐火性

「木材は燃えてしまうので、火災の際に不利なのでは?」というイメージがあるかと思います。もちろん耐火性を増す加工も行われますが、それ以前に木材や石膏ボードは、火に強い性質を持っているのです。

木材は火に晒されて外側が炭化すると、内側には酸素が供給されないため、中心部分は燃えるのが遅くなります。この性質から、火災の際に木造の建物は強度の低下が緩やかなのです。

火災の際に助かるための要素として、建物の倒壊が遅いという点があります。木造建築は倒壊が遅く、避難の時間を保つことが可能です。

鉄骨や鉄筋は火災の際に曲がってしまい、コンクリートは火にあたると変質して強度が低下したり、鉄骨と分離したりします。

火災発生後の早ければ5~10分後、温度500℃を超えると鉄骨は強度が半減し、コンクリートはひび割れを起こすため、これらの素材は強度上や復旧上は不利といえるでしょう。

さらにツーバイシックス工法は、各階の壁・天井などの全面に石膏ボードを施工します。石膏ボードは上下階の空気の通り道を遮断し、火が燃え広がるのを防ぐでしょう。さらに壁や床は細かな空間に仕切られており、建物内部での延焼を抑えることが可能です。断熱材が多く入っているのも、延焼防止に役立ちます。

⑦住宅保険を抑えられる

ツーバイシックス工法は、火災保険料も安くできる可能性があります。住宅金融支援機構が定めている基準を満たした、省令準耐火構造における「T構造」と認められ、省令準耐火構造の仕様に沿って建築されていれば、保険料が下がるのです。

省令の仕様に沿っていなければ省令準耐火構造として認められない=火災保険料・地震保険料とも通常の査定となるため、プランの段階で建築会社や保険会社に確認することが必要となります。

⑧短い工期で建築可能

ツーバイフォーやツーバイシックスの工法が工期を短くできる一番の理由は、パネルまでを工場で組み立てる割合が多く、現場に搬入してからの作業の割合が少ないことによります。

工場では人間ではなく機械のペースで生産でき、天候に左右されることもありません。しかし昔ながらの在来工法の場合、途中で雨が降ったら進捗できない工程もあります。

また、効率的なマニュアルにしたがった施工も遅れが少なく、テンポよく仕上がる要因です。

⑨厳しい品質チェックがあるため高品質

幾度か述べたように、ツーバイシックス工法の施工では、厳しい品質チェックが行われます。

部材は主に6種類の、規格化された枠組壁工法用の製材を使用しています。それぞれの部材は、日本農林(JAS)規格によって厳しくチェックされ、使用する箇所ごとに製材品の種別なども決まっているのです。(国土交通大臣が認定した海外の規格材も利用が可能)

接合部には専用の釘や、接合用の金物(Cマーク金物など)を使用し、釘はサイズ別で着色が施されています。釘は一度打ち込んでしまうと確認が難しいのですが、釘頭の色によって施工状態が確実にチェックできるようになっているものです。

最近ではさらに、メッキ処理がされた釘が規格に加えられ、建物の耐久性を向上させています。

このようなチェック体制が、職人の技量に頼らない高く均一な品質を生み出しているといえるでしょう。

ご参考:枠組壁工法住宅工事仕様書|住宅金融普及協会

2×6工法のデメリット

厳しい企画と施工マニュアル、精密な構造を持つツーバイシックス工法の家ですが、それらがややネックとなって、生じるデメリットもあります。

①柱や耐力壁で間取りに制約

ツーバイシックス工法は在来工法に比べ、設計や施工の自由度が制限されます。理由はその構造によるもので、あらかじめ決まった位置にある柱や耐力壁が強度を支え、地震の揺れなどの力を受け止めるように計算されているためです。

そのため、柱や壁に手を加えることが難しく、間取り設計の変更や、窓などの開口部を大きくするなどは基本的にできません。

また、これらの設計変更を無理に行うと、家の強度が弱くなったり、断熱性や気密性が本来の性能を発揮できなくなったりします。

②柱や耐力壁の配置でリフォームが限定される

この設計変更が困難な問題は、新築時と同様、あとでリフォームしたいときにも影響します。壁も建物の荷重を支える要素なので、柱だけを残して、壁を取り払うようなスケルトンリフォームは、強度などが保てなくなり、実施は不可能です。

しかしプラン決定時に予定しておく下記のようなリフォームは行うことができます。

- ● 広めに作った子ども部屋を、子どもの数に応じてあとで仕切り、2部屋として利用する

- ● リビングと隣室をつなげて広くする

部屋を広げるような場合は、耐力壁でない間仕切り壁にしておき、必要に応じて取り払うようにします。

③建築コストが高い

他の工法に比べて建築コストを抑えられるツーバイシックス工法も、ツーバイフォーとの比較では費用が高くなります。

これは建築資材のコストに負う部分が多く、材の厚さの関係で、ツーバイフォーに比べて1.2~1.4倍の木材量を使用するほか、使用する断熱材の量も増えるためです。

④カビ・ダニのリスク

在来工法などと比較して断熱性能・気密性能の高いツーバイシックス工法の家は、換気が不十分であったり、壁内の断熱施工に問題があったりする場合などに室内の結露が起きやすくなるという欠点があります。

もともとは隙間から逃げていた湿気が室内にこもり、カビやダニが発生するリスクが高まるのです。

高気密・高断熱がメリットなのですが、空調管理には十分な注意が必要です。屋内の温度を保ちながら換気できる第1種換気や熱交換システムの導入も検討しましょう。

⑤日本の気候に合わない可能性がある

住宅は立地に向いた建物づくりが、快適な暮らしにつながることがあります。建築するエリアによっては、ツーバイシックス工法の不利な部分をカバーする工夫が必要になることも考えられるでしょう。

夏の高温・多湿で、一度上昇した室内温度の熱気が逃げにくくなったり、湿気がこもったりすることも想定しましょう。

構造上外気温の影響は受けづらい部分はあるものの、湿気は湯沸かしや入浴など中からの影響が避けられないこともあります。日光を遮蔽し室内温度を上げない、換気に配慮した設備や、換気を習慣づけるなどの対策を取ることも必要です。

2×6工法の工期の目安はどれくらい?

ツーバイシックス工法がほかの工法に比較して工期が短く、遅延要素が少ない点は、前述の通りです。2×6工法ほか、各主要工法の工期の目安は以下をご覧ください。

| 2×6工法 | 2×4工法 | 木造軸組工法 | 鉄骨造 | RC造 |

|---|---|---|---|---|

| 約100~180日 | 約100~120日 | 約120~140日 | 約140~170日 | 約240~260日 |

※現場の施工状況によって違いがあります

枠組壁工法は、木造軸組工法よりも20~30日、鉄骨造よりも40~50日、RC造と比べると140日も工期が短縮可能であることが分かります。

2×6工法・2×4に関するQ&A

Q. 2×4と2×6では、どちらの強度が高い?

どちらも基本的な建物の構造は同じですが、ツーバイフォーが2インチ×4インチに対して、ツーバイシックスは、断面が2インチ×6インチの角材を使用するため、それだけ頑丈な建物になります。

その強度の差は、ツーバイフォーに比較して鉛直強度(上下方向の強度)が約1.57倍、曲げ強度が約2.47倍の差です。使用する木材についても、JAS規格に準拠して選定されているため、本来の性能が期待できるでしょう。

Q. 2×6工法のメリットとデメリットは?

主なメリットは、以下といえます。

- ● 耐震・耐火性に優れている

- ● 建築コストが抑えられる

- ● 工期が短く建物の品質が高い

- ● 気密・断熱性に優れる=経済的で快適

デメリットとしては、以下などが挙げられます。

- ● プランに制約が出る

- ● リフォームに制約が出る

- ● ツーバイフォーに比べて建築コストは高い

- ● 結露によるカビやダニのリスク

木造の工法選びでは、高性能で耐久性の高い家を作りたい方はツーバイシックスを、自由なプランが希望であったり、日本の気候風土を活かした伝統的な家を作りたかたりする方は在来工法から検討することをおすすめします。

Q. 2×6工法は何年住める?

木造住宅の法定耐用年数は22年に設定されているため、「寿命が短い」と誤解されがちです。しかし法定耐用年数とは税制や金融上の指標であって、適切なメンテナンスを行えば80年以上、100年も不可能ではありません。

地震や火災に強いツーバイシックス住宅は、その点でも長寿命を継続できる可能性が高いですが、湿度管理を適切に行わない場合、壁内部でも木材の腐食が進んだりすることがあります。

また、屋根や外壁など戸外についても、雨水や日光による傷みから家を守るために、屋根・外壁の補修や塗装、張り替えなどのメンテナンスは必要に応じて行いましょう。

まとめ

2×6工法(ツーバイシックス工法)とはどのようなものか、2×4との違いや工法のメリット、デメリットを解説しました。

メリットの数多い枠組壁工法、中でもツーバイシックスはツーバイフォーの利点を強化した存在として人気を集めています。一方で、在来工法や各種鉄骨、鉄筋コンクリート、ALCなど、ほかにもさまざまな工法が並立する状況です。

国内のメーカーが最先端の技術を競って、それぞれのメリットの伸長、デメリットの軽減にしのぎを削っています。

各メーカーがユーザーの幅広い要望を受け止め、最善の方法を提示しているのが建築業界の現状です。それぞれの特徴を比較し、ご家族の希望に最もフィットする1社を選んでいただければと思います。

提供

総合住宅展示場ハウジングステージ編集部

© Housing Stage All rights reserved.

この記事はハウジングステージ編集部が提供しています。