2025.08.04

一戸建ての防犯対策24選!侵入経路や狙われやすい住宅の特徴を解説

街と暮らしの一体感や、戸外に向かって広がる開放感が魅力な一戸建て住宅ですが、セキュリティ面ではマンションに比べてやや不安要素が多いのも事実。玄関や勝手口、窓など外部から様子がうかがいやすく、侵入しやすい経路について対策するなどが必要です。

本記事では、一戸建ての防犯対策24選と題して、侵入経路の例や狙われやすい住宅の特徴も含めて解説します。暮らしの安心につながるノウハウを多数ご紹介するので、ぜひ参考にしてください。

INDEX

一戸建ての防犯対策は必須?侵入窃盗・強盗の特徴とは

この項では、最新の犯罪件数データをもとに、一戸建てにおける防犯対策の重要性をご説明します。侵入手口や侵入経路には明らかな傾向があるので、その対策の重要性が浮き彫りとなるでしょう。

この項出典:「住まいる防犯110番」警察庁

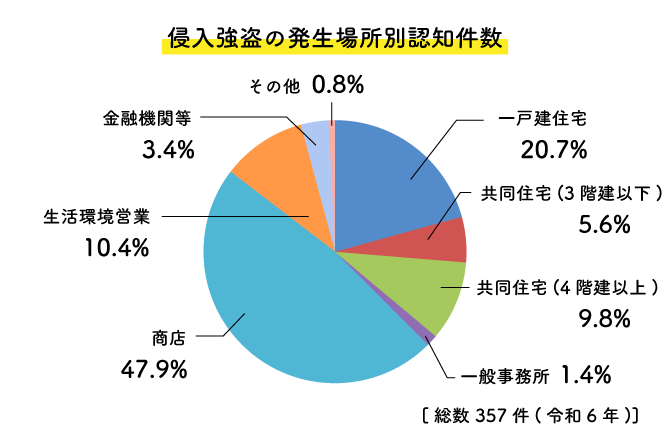

一戸建てを狙った強盗の件数

2024年に東京都で起きた侵入強盗の認知件数は、総数で357件です。そのうち20.7%が一戸建てで発生しており、約74件に相当します。マンションでは15.4%、もっとも多いのは商店の47.9%となっています。

マンションや商店に比べて留守状態の確認が難しい一戸建てが、これだけの割合を占める点、やはり比率としては高いといわざるを得ません。

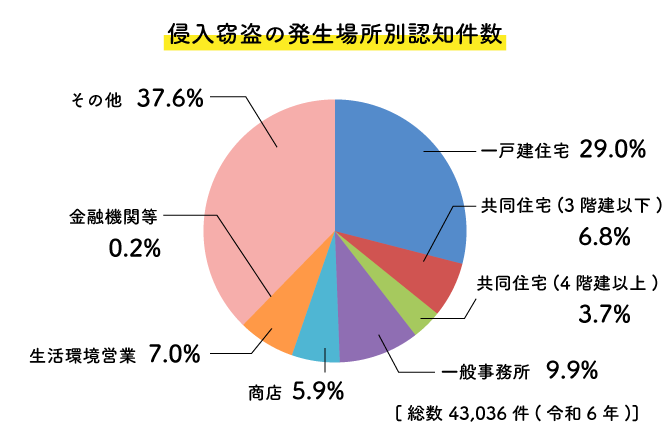

空き巣などの窃盗犯となると、さらに一戸建ての比率が高まります。同様のデータから43,036件の窃盗犯のうち、29.0%=約12,480件が一戸建てで発生しており、マンションの10.5%を大きく引き離す状況です。

窃盗・強盗の侵入経路

それでは空き巣や強盗などは、どこから侵入するのでしょうか。

以下のデータは、窃盗・強盗の侵入経路をまとめたものです。

侵入窃盗の際の手口

| 一戸建て住宅 | 共同住宅 (3階建て以下) |

共同住宅 (4階建て以上) |

|

|---|---|---|---|

| 1位 | 無締まり 47.6% |

無締まり 51.0% |

無締まり 42.5% |

| 2位 | ガラス破り 35.7% |

ガラス破り 18.1% |

合鍵 24.9% |

| 3位 | ドア錠破り 2.6% |

合鍵 12.3% |

ガラス破り 8.5% |

※無締まり(むじまり)=鍵の無施錠・かけ忘れ

侵入窃盗の侵入口

| 一戸建て住宅 | 共同住宅 (3階建て以下) |

共同住宅 (4階建て以上) |

|

|---|---|---|---|

| 共同住宅 (3階建て以下) |

窓 52.9% |

表出入口 47.6% |

表出入口 61.2% |

| 2位 | 表出入口 22.0% |

窓 38.4% |

窓 25.7% |

| 3位 | その他の出入口 15.1% |

その他の出入り口 2.9% |

その他の出入り口 1.2% |

以上から、一戸建て住宅の場合は施錠の不備と、場所は窓がもっとも狙われやすいことが分かります。

マンションと異なり必ず1階フロアがあって侵入しやすいのが一戸建てです。また、このデータは東京都での状況ですが、施錠を忘れやすく、破るのも比較的容易な窓のリスクが高い点は、エリアを問わず共通すると考えて良いでしょう。

防犯対策が必要な一戸建ての特徴

普通に生活している住まいを、防犯の専門知識に照らしてチェックする機会はなかなかありません。一戸建ての場合、どのような状態で問題が起きやすいのでしょうか。この項では、狙われやすい家の特徴をお伝えします。

玄関や窓の鍵をあまりかけない

これまでの習慣で、玄関や窓の鍵をあまりかけないというのは危険です。就寝前の戸締まりを習慣づけ、短い外出時でも玄関や窓の施錠を意識しましょう。

エリアの治安状況は刻々と変化しているため、地域の犯罪事例に関心を持ち、ご近所と情報交換をするなどで、戸締まりへのモチベーションを高めていくのも良いでしょう。

人目に付きにくい場所

以下のような人目に付きにくい立地の家も、注意が必要です。

- ● 人通りが少ない

- ● 路地の奥にある

- ● 隣家がない

- ● 街灯がなく夜暗い

侵入者は、自分の行動が人目に付きにくい場所を好んで対象にします。とくに夜間にどのような状態となるか、一度防犯目線でチェックしてみましょう。

侵入に利用できそうな足場などがある

庭の植栽をDIYで手入れした後の脚立やはしごを、出したままにしていませんか。2階へ簡単にアクセスする道具に利用されてしまうことも。

また、戸外に置いてある以下のものも、侵入の際の足場として利用されやすいことが分かっています。

- ● 室外機を2つ重ねている

- ● エコキュートなど高さがある給湯設備

- ● 庭に置いてあるバケツ

- ● 登れる庭木

- ● カーポートやサイクルポート

- ● 自転車やバイク

「これでは無理だろう」と思うようなものも、侵入者は利用します。

また、外に置かれたままの工具類が侵入の道具や武器として利用されるリスクがあるほか、戸外に置いてある室外機などそのものも盗難の対象となるため、注意が必要です。

死角が多い

死角をいい換えると、「隠れやすい物陰」となるでしょう。塀・生け垣・庭木などは、外からの視線を防ぐプライバシー保護効果がある反面、一度侵入すると外部の人目に付きにくくなります。

安全を確保しながら、あらためて侵入経路を検討する余裕を与えてしまうリスクがあるのです。プライバシーと防犯はバランスが難しいところですが、死角という観点からのチェックも行いましょう。

防犯カメラやセンサーライトを設置していない

防犯カメラやセンサーライトは、実質的な効果のほか、防犯意識のあることを周囲に伝える効果もあるでしょう。

人目に付くこと、証拠を残すことを嫌う侵入者にとって、防犯カメラの録画やセンサーライトの明かりは大きな障害となります。高機能やお手ごろな価格のものが増えているので、設置を検討しましょう。

近所付き合いが少ない家に見える

これは街ぐるみの取り組みとなる部分でもありますが、以下のように周囲から孤立した印象の家は狙われやすくなります。

- ● ご近所との挨拶や会話が少ない

- ● 家の周辺に物が多く散らかっている

- ● 在宅かどうか分かりづらい

- ● 留守が多い

とくに高齢の方だけの住居は、上記のようになりやすい傾向にあるでしょう。家族で意識して会話や片付けを行うと良いです。

以下は防犯上の不安について、もっともリスクを感じる点を調べたデータです。やはり留守宅は侵入が容易であることから、空き巣への不安が高くなっているのが分かります。しかしこれを逆に見れば、在宅時には油断が生じやすいともいえるでしょう。

もっとも不安を感じる自宅の犯罪は?【回答501人】

- 1. 空き巣(53.7%)

- 2. 強盗・忍び込み(39.9%)

- 3. 自転車・バイクの盗難(7.8%)

- 4. 放火(5.0%)

- 5. 不審者・変質者(4.0%)

2024年 Alba Link調べ

一戸建ての防犯対策のポイント

この項では、次項で具体的な防犯対策をご紹介する前に、防犯に対する考え方のポイントを解説します。侵入者の立場になって、対策の意味を把握しましょう。

防犯対策の種類を知っておく

防犯対策は以下の3段構えに分類され、それぞれ方向性も異なります。

- 1. 空き巣や強盗などの標的にされないための対策

- 2. 標的にされても簡単に侵入されない対策

- 3. 侵入されたときの対策

標的にされない対策としては、人目やご近所付き合いなどがポイントとなる点は、前述の通りです。しかし周囲の治安や、人があまり住んでいないなど狙われやすいエリアというのがあります。

そこで標的となっても侵入されにくい、あるいは侵入されても被害を軽減するためのホームセキュリティや、護身用道具などの備えなども必要となるのです。

侵入者が嫌う「目」「光」「音」「時間」を意識

侵入者が嫌う要素は、発見されるリスクが高くなる「目」「光」「音」「時間」といわれています。これらを補う対策をしっかり取り入れましょう。

- ● 「目」=防犯カメラなど

- ● 「光」=センサーライトやモニターなど

- ● 「音」=防犯アラーム、防犯砂利など

- ● 「時間」=防犯ガラス、防犯フィルム、補助錠など

「時間」とは、侵入を試みる際に時間がかかるよう難易度を上げる対策です。この効果については以下でご紹介するようなデータが存在します。

侵入に10分以上かかる対策を意識

侵入に手間取り、侵入をあきらめるまでの時間について、2分以内が約17%、2分を超え5分以内が約51%、5分を超え10分以内が約23%というデータがあります。

つまり侵入に6分以上かかれば約7割が、10分かかれば9割以上が侵入をあきらめることとなるでしょう。(都市防犯研究センター調べ)

玄関や勝手口のドア、すべての窓などの開口部に、鍵の増設、破られにくい窓など、侵入に時間をかけさせる対策を行うのが望ましいとされます。

1階だけでなく2階についても要注意です。階上に登るリスクを冒してまで2階を狙う理由は、備えが手薄で、一度登れば侵入がしやすいことによるためです。

前述のように塀や庭の木、カーポートなどを伝い、足場代わりにされないようにすることで、侵入までの時間を稼ぐことにもなります。

侵入者の攻撃に5分以上耐えることが認定されたCPマーク付きの防犯建物部品を、積極的に選びましょう。また、容易に破壊やカバーなどをされない位置に防犯カメラを設置することで、より侵入リスクを下げる効果があります。

万が一侵入を許したとしても、分かりやすい場所に金銭や貴重品、資産の重要書類などを置かないことが大切でしょう。さらに、時間稼ぎとはならないものの、撃退のための通報ルートや身を守る道具などが被害を軽減してくれます。

一戸建て住宅の防犯対策24選

この項では、具体的な防犯対策をご紹介します。それぞれの対策がどのような状況で役立つかをイメージしながらお読みください。

①街灯の多い立地を選ぶ

街灯が多い、周辺の家の明かりが多い点は、犯罪リスクを下げる要因です。街灯などで夜間も比較的明るい立地を選ぶのも一つの方法でしょう。

街灯は設置を要望することも可能です。公共設備としての街灯は、「防犯灯」「道路照明灯」「商店街灯」などがあり、それぞれ要望の主体が異なります。防犯灯は自治会・町内会からの要望で自治体が設置を検討するものです。

役所の担当者が現地確認して、夜間における通行人の多さや周辺の住宅等の明かりの少なさなどで必要度が決められるため、必ずしも希望に沿うとは限りません。

②夜間でも人や車の通りがある立地を選ぶ

人通りや車の流れが常にある場合、侵入犯罪を行ううえでは不利となるでしょう。しかし昼間は交通量や人通りが多いのに、夜間は静かになる街もあります。いつも人の気配が感じられる場所を選ぶのがポイントです。近所付き合いのある場所であれば、さらに安心といえるでしょう。

しかし繁華街が近いエリアは夜間も比較的明るい反面、治安に問題があることも多いため、要注意です。

③防犯カメラの活用

敷地内やその周辺の様子をチェックする防犯カメラがあれば、侵入行動に対する抑止力となります。

死角ができないよう複数台設置したり、前述のように配線の切断や破壊、布などをかぶせて映らないようにするなどが容易にできないようにしたりすることで、さらに安全性が高まるでしょう。

近年ではカメラが性能アップしているほか、価格もお求め安くなり、設置の実用性・現実性が高まっています。

リアルタイムでモニターするだけでなく、常時録画機能があれば、侵入が行われた際の証拠にもなる点もメリットとなるでしょう。

④人感センサーライトや防犯アラームの活用

人感センサーライトや防犯アラームも、一戸建てでは近年急速に普及しています。「音」や「光」に敏感な侵入者を避ける効果があり、設置場所によっては屋内にいても「今作動したな」というのが分かるモニター効果が期待できる場合も。

ホームセンターなどで手軽に購入でき、センサーライトは夜間帰宅時の安全灯の目的でも使用されています。

注意点として、作動した際の音や光が近所迷惑にならないように、音量や光量、光の向きを工夫しましょう。

⑤ホームセキュリティに加入

いざ侵入を感知したとき、侵入者に対峙したときに、冷静でいられる方は少ないでしょう。どのように対応したらいいか、戸惑わざるを得ません。

ホームセキュリティは、以下のセキュリティシステムを住まいに設置して、24時間・365日常時監視するサービスです。

- ● 侵入者を感知できる人感センサー

- ● 窓ガラスの破壊などを感知する振動センサー

- ● ガス漏れ・火災センサー

ガス漏れや火災などにも対応してくれ、非常時には警備員が駆け付けるほか、緊急車両の手配、警察への通報など、防犯専門のオペレーターによるサポートが受けられます。

⑥鍵つきの門扉

玄関ドアよりも手前に位置する外構の門扉について、守りを手厚くするのも効果的です。門扉は、簡単に乗り越えられない高さや形状とし、防犯性能を高めます。

施錠は一般的なシリンダー錠のほか、リモコン動作のキーやカードキーなど、玄関ドアについているのと同等レベルの高性能な施錠も可能です。玄関ドアと門扉の両方を同時に施錠・解錠ができる電気錠もあります。

⑦防犯性能の高い玄関ドア

玄関を侵入者によってこじ開けられないように、鍵の性能以外に玄関ドア・ドア枠の強度も重視しましょう。

ドアの本体が丈夫な高強度のスチールでできているものや、採光窓部分に、破壊されにくい防犯ガラスを入れたものなどを選ぶことで、緊急時の対応力に違いが出ます。

また、スマートキーに対応している、鍵穴がカバーで覆われているタイプの玄関ドアは、ピッキングによる開錠被害を受けにくく、おすすめです。

⑧防犯性能の高い錠前

侵入者の手間や時間を多くとる=侵入のハードルを上げるために、これまでも一つの玄関ドアに2つの開錠を要する「1ドア2ロック」が広く普及してきました。

近年の高性能な錠前は、以下のようなタイプがあります。

- ● ディンプルキー

- ● ウェーブキー

- ● スマートキー

ディンプルキーはピッキングや複製が困難なタイプ、ウェーブキーは鍵以外のものでは開けることのできないタイプの鍵です。

そのほか、ドアの開錠に専用カードやスマートフォン、指紋認証などを利用することで、安全性と利便性の両方を高めるスマートキーなどの導入を検討しましょう。

⑨オープンな外構を意識

高い塀や、年間を通して生い茂る常緑樹の生け垣や樹木などは、前述のように外からの庭や建物への視界が、完全にさえぎられる状態となる可能性があります。

外からの視線が届かない場合、侵入者が身を隠して行動しやすくなるため、ある程度オープンな外構にして、身を隠せるような死角を減らすことが、防犯上では効果的です。

しかし、完全にオープンな外構にすると今度はプライバシーが公開状態となってしまうので、居室内への視界は適度に遮断するようなフェンスを検討しましょう。

⑩防犯砂利の活用

インターネットの通販や、ホームセンターで販売されている防犯砂利は、戸外から家への侵入ルートに敷いておくことで、歩くと音が出て、防犯効果を発揮します。防犯砂利の機能が明記された、70~75db(デシベル)以上の音が出るものを選んで利用しましょう。

効果は利用する場所や音の感じ方(人目の付きやすさや周囲の静けさ)に左右される点は要注意です。また、軽いため風に飛ばされないようにする、音が近所迷惑にならないようにするなどの注意点もあります。

⑪庭のお手入れをしておく

庭の手入れは手間やコストを要し、つい遅れがちになるもの。暑い中の作業は熱中症のリスクも伴います。

しかし手入れが行き届かず、荒れた印象の庭は、「戸外に意識が薄く侵入しやすい家」と判断される材料です。雑草や枝が生い茂った状態では、隠れ場所や、侵入のための道具の隠し場所としても利用されやすくなります。

定期的に庭の樹木の剪定や除草を行い、一定の状態を保つことで、防犯効果がある点も意識しましょう。

⑫防犯性の高い特殊な窓

既存のガラス窓に貼り付ける防犯フィルムは、ガラスを破られにくくします。DIYの施工も可能ですが、鍵の周辺だけでなく窓全面に貼り付けることが防犯性能上では望ましいため、作業が困難な場合、業者や有資格者に施工を依頼しましょう。

新築、あるいは窓の交換の場合は、ただの2枚の合わせガラスではなく、厚さは最低0.76ミリ以上で、特殊な中間膜を2枚のガラスで挟んだ「防犯ガラス」で施工します。ガラスの間の中間膜を厚くするなどして、割れにくく貫通しにくい性能を強化しているため、安心です。

⑬補助錠の活用

窓の施錠で一般的な、サッシ付属のクレセント錠だけでなく、解錠されにくい補助錠を追加するようにしましょう。

窓サッシのレールやガラス面、水返しなどに取り付けるストッパー型の補助錠は、手軽に追加設置が可能で、さらなる防犯効果の強化が期待できます。

補助錠は侵入者が取り外しにくいロック機能のあるものを選びましょう。前述のCPマーク(防犯建物部品)付きの商品かを確かめて選ぶと良いでしょう。

⑭窓にシャッターを設置

雨戸としても機能するシャッターは、侵入時に窓の開錠だけでなく、まずシャッターを開ける必要が生じるので、やはり防犯効果のアップにつながります。

シャッターは電動タイプのほうが機構上、手での開閉=こじ開けが困難なため、便利なだけでなく、より安全性が高い設備です。

室内をうかがいやすく、侵入がしやすい掃き出し窓(床からの高さの窓)は、侵入経路となる確率が高いため、シャッターの導入を検討しましょう。

⑮窓に面格子を設置

面格子とは、浴室などの窓に外壁側から取り付けられる格子状の覆いです。面格子もシャッター同様に侵入の手間を煩雑にすることによる防犯効果があります。

さらに防犯性能を高めるために、強度の強い部材や構造の採用、固定部分は一度締めこむことで逆方向に回転しなくなるワンウェイねじの使用などで、安全性を高められるでしょう。

人目に付きにくい場所のトイレや、浴室の外に重点的に設置し、窓周辺にエアコンの室外機や荷物など、乗ったり踏み台に利用したりして侵入しやすくするものは極力置かないことが大切です。

⑯道路に面した開口部を減らす

家の外壁側、とくに道路に面した側に窓や扉などの開口部は極力少なくすることで、侵入や内部をうかがうことが困難になります。

とはいえ採光や開放感も暮らしの大切な要素なので、庭に面した側の開口部を大きく取るようにして、メリハリを付けるのも一つの方法でしょう。

間取りの設計上天井にトップライトを設けたり、家の中心部にパティオを設けたりして明るさを確保することもできます。

⑰外から見えない場所に洗濯物を干す

侵入者はターゲットの家に対し、事前に下見を行います。その際に干されている洗濯物から家族構成や年齢、在宅の時間帯などを判断するといわれています。

また、目立つ場所に干すことで下着泥棒の被害を誘発する可能性があるのはいうまでもありません。家族や暮らしの情報を悟られないよう、洗濯物は極力目立たない場所に干すことが防犯につながります。

間取り設計上で、ランドリールームや外干しできる中庭を設ける検討をするのも良いでしょう。

⑱バルコニー・ベランダを設置しない

2階部分に設けるバルコニーやベランダは、多くの家に見られますが、一度侵入すると、人目に付かずに時間をかけて室内へ侵入する準備ができるスペースとなる可能性があります。

隣のベランダや設置された室外機から侵入しやすいベランダのほうに乗り移るなど、2階の侵入活動の有効な足場として機能してしまう可能性もあるのです。

防犯を考慮して、侵入されやすいベランダスペースを設けないか、安全に配慮しつつ、戸外からベランダ内の様子が見える仕様を検討してみましょう。

⑲戸締まりを徹底する

戸締まりの確認は「お母さん任せ」「気が付いたときにやる」では、いつ無締まり(未施錠)の状態となってもおかしくありません。少なくとも以下の際は必ず戸締まりチェックをする必要があります。

- ● 全員が外出するとき

- ● 最後の一人が外出するとき

- ● 就寝前

上記以外にも、戸締まりの当番を決める、窓などを開けた人が必ず閉める、鍵の管理など、家族のルールを決めておけば安心です。また、2階の施錠は1階に比べておろそかになりがちなので、間違いなく施錠できるよう、「いつ」「誰が」施錠するというのを話し合うことが大切です。

⑳近所付き合いを増やす

近年希薄になりがちな近所付き合いですが、防犯上大きな役割を果たすものです。近所が顔見知りであるだけで、見慣れない人が徘徊していると気になり、情報共有をするものです。また、そのような地域は侵入者も敬遠します。

旅行や帰省など、少し長い家族全員の外出の際には、ご近所に声をかけられればそれとなくいつもと違う様子がないかチェックしてもらえ、安心感があるでしょう。

㉑防犯パトロールの実施

ご近所の連帯を自治会・町内会単位で拡張するのが防犯パトロールです。巡回自体が不審者への抑止力となるほか、定期的な見回りでいつもと違った様子が分かるようになるメリットもあります。

もし居住エリア内で行われているようであれば、ご自身も参加してみることで、防犯上のさまざまなノウハウが共有でき、ご近所の助け合いにも参加することができるでしょう。

町内に不特定多数の出入りが激しくなるほど、ご近所の連帯、お互いを知ることが大切になってきます。

㉒二世帯で暮らす

仕事を引退した親世代が家にいてくれることで、全員が就寝している時間、留守の時間帯が大幅に少なくなり、空き巣被害を減らすことができます。

共働き家庭でも、日中も誰かが在宅していることのほか、生活時間帯の始まり・終わりが早い親世帯と、始まり・終わりの遅い子世帯が時間帯を分担する形にできるでしょう。子どもを家に一人にしなくて良いという点も、大きな安心材料ではないでしょうか。

二世帯同居して協力しながら暮らすことのメリットの一つといえるでしょう。

㉓訪問者が来てもすぐにドアを開けない

来訪者が来ても、ドアごしに相手の用件や態度などをしっかり確認してからドアを開けることが大切です。不審者は宅配業者や自治体の訪問などを装って、ドアを開けてもらうことを狙います。

近年ではモニター付きインターフォンも子機で2階から映像を確認できたり、自動録画によって後日の証拠となったり、便利な機能が増えています。また、スマートフォンから留守宅の来訪者が確認できるなど、IoTを応用した商品も登場しており、要チェックです。

㉔侵入された場合の避難経路を確保しておく

万が一不審者の侵入を許してしまった場合、「傷付けてでも盗難する、捕まらない」「動機なき通り魔犯」という相手である可能性も想定しましょう。相手も必死である可能性があります。

無用な抵抗はリスクが高いので、侵入されたら安全な逃げ道を想定しておき、避難後に速やかに通報するようにしましょう。

状況によっては、内鍵のかかる部屋に閉じこもり、通報による駆け付けを待つという想定も考えられます。

まとめ

一戸建ての防犯対策24選と題して、侵入経路の例や狙われやすい住宅の特徴も含めて解説しました。

2000年に起きた世田谷一家殺害事件など、悲惨かつ未解決の事件は、大きな教訓として心に残っています。

しかし、人の心理の特性として正常性バイアス=「自分は大丈夫」と考えてしまう傾向が存在し、具体的な備えを進める妨げとなっているのです。

近年盛んにいわれる震災や水災のリスクについてはある程度意識が高まり、ハザードマップのチェックや備蓄などが習慣化する一方、防犯については、まだその域ではありません。

これから住むエリア、今お住まいのエリアの警察署や自治体が公開している犯罪統計データを確認して、地域の犯罪発生件数や種類を把握するところから始めてみてはいかがでしょうか。

提供

総合住宅展示場ハウジングステージ編集部

© Housing Stage All rights reserved.

この記事はハウジングステージ編集部が提供しています。