2024.12.03

オール電化とは?電気代を節約する方法、メリット・デメリット、かかる電気代を解説

最終更新日:2025/07/08

近年普及が進んでいるオール電化は、家づくりや既存住宅の設備入れ替えの際には、必ず検討の話題に挙がるかと思います。

そこで本記事では、オール電化とは何か、メリット・デメリットやかかる電気代について解説します。「導入費用が高いのでは?」「電気がこなくなったらどうする?」「ガスも使うのとどっちがお得?」など基礎的な疑問からお答えしますので、導入を検討される方はぜひ参考にしてください。

INDEX

オール電化とは?

オール電化は、住まいにおける日常生活のエネルギー源を、すべて電気でまかなう住宅です。

電気は消費に二酸化炭素を生まないクリーンエネルギーのうえ、安全性や経済性が高い生活手段となります。

冷暖房に加えて調理用の熱源や給湯器にもIHクッキングヒーターやエコキュートなどを使用することでオール電化となり、ガスなどを使用しないため光熱費は電気料金に一本化されます。使い方を工夫すれば、料金を抑えることも可能です。

オール電化住宅とは

では具体的に、どのような仕様をオール電化の住宅というのでしょうか?主に以下の3つの設備を備え、家のエネルギーをすべて電気でまかなう状態を指します。

- ● エコキュート・電気温水器=給湯

- ● IHクッキングヒーター=調理

- ● 床暖房・蓄熱暖房機=暖房

これらに加えてエアコン、さらに発電設備や蓄電池、電気自動車なども加えて利用します。

ただ電気をエネルギー源にするだけではなく、いずれも高効率=少しの電気を効率よく利用する工夫がされており、経済的にも有利です。

また、直火を用いない安全性や、災害時でも復旧が早いという安心感も、利点といえるでしょう。

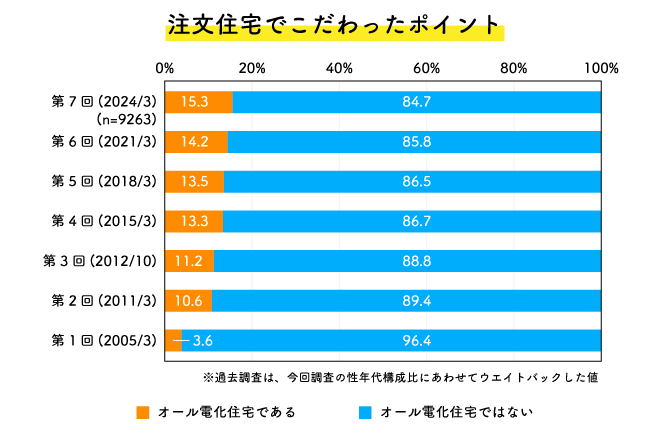

オール電化住宅はどれくらいある?

2000年ごろから普及が進み始めたオール電化ですが、現在どの程度の普及率なのでしょうか。以下は2005年から2024年までの、オール電化住宅の居住状況の推移を調べたデータです。

2024年に全国で15%を超えたほか、オール電化率の高い中国・四国地方では30%を超えているというデータもあります。

また、新築入居のみで比較すると、オール電化を選択する人が約30%というデータもあります。

オール電化住宅の設備

本項では、以下のようなオール電化の代表的な設備の特徴などをご紹介します。

- ● エコキュート・電気温水器

- ● IHクッキングヒーター

- ● 床暖房

- ● 蓄熱暖房機

エコキュート・電気温水器

電気温水器は文字通り電力を使ってお湯を沸かす機器であり、エコキュートはそれを進化させたものといえるでしょう。

エコキュートはヒートポンプ技術を活用した電気給湯器で、フロンを使わず二酸化炭素を使ってお湯を沸かすものを指します。

AIによって適切な湯の使用量を計測し、そのデータに基づいて最適な湯量を自動で判断・コントロールできる最新技術が注目されているのです。

また、湯沸かしの際の熱を床暖房にも流用できるなど、エネルギーの有効活用ができるほか、給湯タンク内のお湯は災害時の備蓄として、飲用水以外に活用できます。

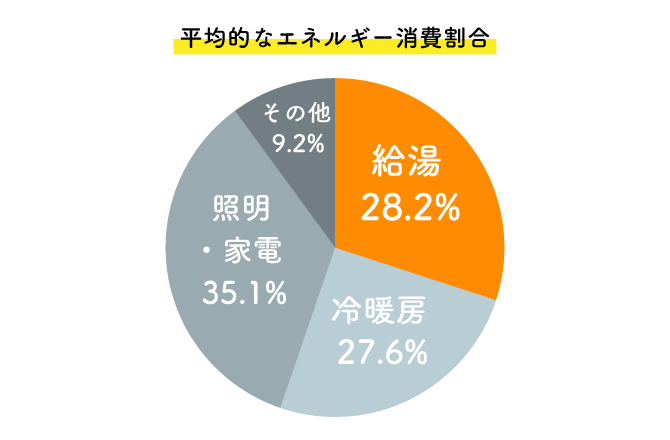

以下は、家庭内での平均的なエネルギー消費の際のコストの割合を示しています。エコキュートは、3割近くとなる給湯コストが都市ガスの場合の3分の1に圧縮可能です。都市ガスより料金の高いプロパンガスの場合、さらなる節約効果が期待できるでしょう。

IHクッキングヒーター

電気の熱で調理するIHクッキングヒーターは、単独でも普及の進む家電設備でしょう。専用の調理器具も扱いの数が大幅に増え、手軽で安全な使い勝手が人気です。

正確な火力調整が可能で拭きこぼれが少なくなるうえ、ヒーターの上面がフラットでお手入れがしやすいことから、キッチンをいつも清潔に気持ちよく保てるでしょう。

また、高齢の方や子どものいる家庭でも、火災のリスクが少なくガス爆発やガス中毒、一酸化炭素中毒の事故も起きません。安全であることから導入を決める方も多いようです。

床暖房

前述のようにエコキュートの余熱を利用できることから、オール電化では床暖房の導入が身近になります。

床暖房は床下に設けたパイプに温水や温風を通し、床を暖めるシステムです。使い方が手軽でお部屋の空気を汚さず、ガスや灯油にはない自然な温かさで、快適に過ごすことが可能です。

なお、床暖房は固定資産税評価額に影響します。これは家の資産価値が上がるとみなされるためです。導入前に、事前に試算しておくことをおすすめします。

床暖房の固定資産税は以下で計算します。

設備点数 × 設備グレード(値段)× 1.4%

およそ1平米当たり数百円となるのが相場のようです。例えば10平米で、平米当たりのグレード価格が200円、設備の点数が1であれば、固定資産税が年間で2,800円高くなる計算です。

蓄熱暖房機

蓄熱暖房機は夜間の安い電力を利用して蓄熱レンガに熱を溜め、日中にその熱でお部屋を暖める暖房方式です。

加熱の間には機器を作動させるためのエネルギーを消費しないため、消費電力を抑えられるのがメリットでしょう。急激な室温変化がないことから体に優しく、音も比較的静かです。また、蓄熱暖房機は固定資産税には影響しません。

不利な点としては、使用のためには必ず余熱が必要で、すぐには使えないことや、暑くなって止めても、蓄熱体からの放熱はすぐに抑えられないなどの点が挙げられます。

オール電化住宅が普及している背景とは?

オール電化設備の性能向上

オール電化の設備は、2000年代に入ってからの新世代の機器の登場で、エネルギー効率が大幅に向上しています。

1990年代の電気ボイラー、電気温水器、IHヒーターなどでのオール電化は、月に5万円台の料金を要した場合もありました。これではガスの使用をやめる意味が希薄といわざるを得ません。

比較すると現在は電気だけで光熱費をまかなうほうが、ガス料金を合わせた場合よりも安い料金で済むようになっています。

加えて、エコ意識の高まりや、火を使わない安全性も評価されたことで、導入が加速している状況です。

電力小売り業の自由化

以前は地域に1社の電力供給で、東京電力や関西電力など以外に、電力会社の選択肢はありませんでした。しかしその後、2016年4月に電力小売り業が自由化されたことで、従来よりも安い価格で電気を使える可能性が高まったことも、オール電化普及の促進につながりました。

電気の小売り事業に新たに参入した事業者は「新電力」と呼ばれ、毎月の電気料金が安くなる場合があるほか、ガソリンやインターネットなどの契約とセットでの割引プランが提示されることもあります。

自由化によって、使用機器や暮らし方に応じて電気の安い時間帯を設定しやすくもなったため、オール電化にはさらに有利な状況になったといえます。

オール電化の6つのメリット

オール電化のメリット6つについて、以下でご説明します。

- ● 電気料金とガス料金を一本化できる

- ● 全体の光熱費がお得になる可能性がある

- ● 熱源がないため火災のリスクが低い

- ● 災害時に役に立つ

- ● 火災保険の割引を受けられる可能性がある

- ● 掃除が簡単

電気料金とガス料金を一本化できる

オール電化では費用が基本的に電気のみとなるため、ガスや灯油などの光熱費を、電気料金の請求に一本化することもでき、家計の管理がしやすくなります。

使わない契約には、基本料金を払う必要がなくなります。ガス料金に基本料金が発生していた場合電気に絞って、使用料に関わらず払い続けるコストを削減することもできるでしょう。

全体の光熱費がお得になる可能性がある

オール電化にマッチした料金プランが提供されている場合、うまく選択することによって、電気料金を抑え、光熱費を下げられる可能性があります。

例えば夜間の料金が安いプランを選択することで、エコキュートや蓄熱暖房機の作動時間にあたる時間帯の料金が下がり、お得になるでしょう。

ご家庭の事情に合わせた電位料金プランを選択し、光熱費を下げましょう。

熱源がないため火災のリスクが低い

ここまでで何度かお伝えしている通り、火災のリスクが低い点は、オール電化の大きなメリットです。

2024年1月から半年間の火災のうち、コンロが1,351 件(12.7%)、ストーブが638 件(6.0%)となっています。出火原因はガスや灯油だけではなく漏電なども含まれるとはいえ、オール電化であれば、この数のうちの相当数を防げたと考えられるでしょう。

エアコンやIHクッキングヒーターなら安全策も万全です。高齢の方や小さい子どもの火災リスクを下げるうえで、オール電化は良い方法です。

災害時に役に立つ

前述のように、電気温水器やエコキュートのタンク内蓄水は非常時に非飲用水として利用できます。300リットル以上確保できることもあるので、家族数人・数日分の生活用水として、実用的な分量です。

停電時でもすでに準備されたお湯が残っている状態なので、送電が再開されるまでしばらくの間は、お湯に困らない場合があります。

タンクから取り出す際は熱湯の状態のこともあるため、やけどに十分注意しながら作業することが必要です。

火災保険の割引を受けられる可能性がある

火災保険でも自動車保険のように、災害リスクの高低によって、保険料が左右されるシステムがあります。

2010年の保険法改正で少なくなったのですが、保険会社によってはオール電化用の割引プランを提案しているところがあるため、確認してみましょう。2025年6月現在、セコム損保、AIG損保などでは適用があるようです。

掃除が簡単

ガスコンロは、吹きこぼれや油の付着を掃除するのが面倒です。

しかしIHクッキングヒーターの場合、ガスを使用するコンロのような五徳やバーナーがなく、加熱面が平坦になっています。したがってテーブルを拭くような感覚でさっと掃除ができるため非常に楽です。

前述のように吹きこぼれが少ないうえに、毎回使用後にこまめに掃除がしやすいため、しつこい蓄積汚れも残さずに済み、常に清潔な状態を保ちやすいのはうれしい点といえます。

オール電化の4つのデメリット・欠点とその対策

続いてオール電化のデメリットについて、以下のような代表的な点を解説します。

- ● 昼間の電気代が高額になる

- ● 導入コストが高い

- ● 停電が発生するとすべての家電が使えなくなる

- ● 調理器具に制限がかかる

昼間の電気代が高額になる

オール電化にした場合、基本的に夜間電力の安いプランを選択することになりますが、家で日中にも多くの電力を使う場合は、昼間の料金設定が高いことから、1ヶ月の電気料金が上がってしまう可能性があります。

インターネット上に「オール電化は電気代がやばい」「やめとけ」と投稿されるのは、このケースに該当します。電気料金の値上げが続く状況もあり目立ってしまっていますが、ガスや灯油も値上がりしており、トータルで比較するとオール電化が不利にはなっていません。

後述の対策を講じるほか、最良のプランはどのようにしたら良いか、電力会社と相談しながら決めましょう。

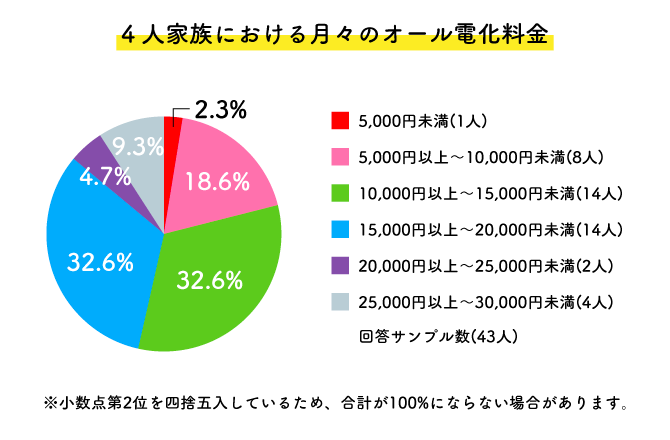

以下は、4人家族における月々のオール電化料金に関するアンケートです。1~2万円が6割を占めています。現在ではオール電化以外の家庭の電気代と、平均値では差がないといえるでしょう。

2024年、QVOUの調査による、非オール電化を含めた4人家族電気代の月額平均は12,805円となっており、2~3万円かかる世帯も少なくないことを考えると、オール電化がトータルでの電気代が高いとは一概にいえないことになります。

導入コストが高い

オール電化にするには、電気温水器かエコキュート、IH調理機器、蓄熱暖房機の導入が必要となりますが、相応に高額のコストが発生します。

例えば、ガス給湯器を新しいものに交換する場合は高価なタイプでも約30万円までですが、これをエコキュートに交換する場合は、工事費と合わせて30~80万円が必要となるでしょう。

また、キッチンもIHクッキングヒーターに交換した場合、さらに20万円程度がかかることになります。オール電化のメリットと、経時的に元が取れるかという点にしっかり目を向けなくては、導入をためらってしまうかもしれません。

停電が発生するとすべての家電が使えなくなる

災害の停電で送電がなくなると、自家発電がなければ何も使えなくなるのでは?という不安はよくいわれる点です。

確かに一時的に送電が止まることはあり得ます。しかし、地下に埋まっている分断個所の特定や修理に時間がかかる水道や都市ガスに比べて、地上で送電する電気は「どこで止まっているか」をいち早く把握しやすいため、もっとも復旧の早いライフラインなのです。

さらに、故障の原因区間を自動で検出して、周囲からいち早く送電を始める「配電自動化システム」も稼働しています。

東日本大震災の際に、水道や都市ガスが80%復旧するまでに約32日を要したのに対し、電気は地震発生4日後の3月15日には、約95%が復旧していたというデータも残っています。

また、懐中電灯、非常食糧、発電機、小型の石油暖房、カセットコンロなど、停電時に対策となる防災グッズを備えておけば、さらに安心でしょう。

災害時における停電のリスクとして、超高層マンションでのエレベーター使用不能状態もありますが、これがオール電化には関係なく起こることで、かつ注文住宅には無縁です。

このほかにオール電化のデメリットとして、エコキュートの運転音がうるさい、屋外に機器の設置スペースが必要、湯が足りなくなる湯切れのリスクなどがいわれてきました。しかしこれらの点は、技術の進歩で改善が進んでいます。

調理器具に制限がかかる

オール電化住宅で使用するIHクッキングヒーターは、使える調理器具が限定されます。ガスコンロからIHに切り替える場合、IH対応の調理器具に買い替えなくてはならない場合も。

そのほかに、直火調理ができなくなる、安全だけど火力が弱い、調理や湯沸かしに時間がかかる、調理器具の底しか熱くならないなどの意見もあるため要確認でしょう。

調理の熱の回り方は、蒸し物の調理法や圧力鍋を利用することで、ある程度の対策が可能です。

なお、IHはガスコンロと比べて熱効率が高く周辺温度を上げてないため、調理中に暑くなることが少なく、夏場でも調理が楽というメリットがあります。

オール電化に必要な費用の目安

初期費用

オール電化には前述のように、10万円から最大100万円ほどの費用がかかります。さらに太陽光発電システムを導入すると、80~280万円が必要です。その内訳をもう少し詳しく見てみましょう。

オール電化住宅・工事の費用 相場

| 設備 | 項目 | 費用 |

|---|---|---|

| IHクッキングヒーター | 機器本体 | 約4~35万円 |

| 工事費 | 約6~10万円 | |

| 給湯器(エコキュート) | 機器本体(3~5人向け) | 約40~70万円 |

| 工事費 | 約10~15万円 | |

| 床暖房 | 6~10畳施工で | 約30~80万円 |

| 12~20畳施工で | 約50~110万円 | |

| 太陽光発電 | 3~6kW | 約80~160万円 |

| 7~10kW | 約190~280万円 |

オール電化の賃貸物件に入居する場合は、各種の設備費用は不要で、次項の電気料金のみ支払えば良いです。

ただし、オール電化の物件は数に限りがあって、希望のエリアにあるとは限らず、競争率も高いと考えられるので、転居が決まったら早めに探してみることをおすすめします。

電気代

2022年の総務省・家計調査報告で公開されたデータによると、電気とガスを併用する2人以上世帯それぞれの1ヶ月の料金は平均して、電気が1万2,500円、ガスが5,600円で合わせて約1万8,000円です。

これに対して、オール電化を利用している同様の世帯の電気料金は平均して1万5,000円なので、年間で3万6,000円ほどオール電化の光熱費のほうが安いことになります。

※一人世帯の場合、電気・ガス併用、オール電化ともに約1万円と、目立った差異は見られませんでした。

しかし、生活スタイルや電気の使い方、建物の断熱効率などで電気料金には違いが出るので、上記はあくまで参考値とお考えください。

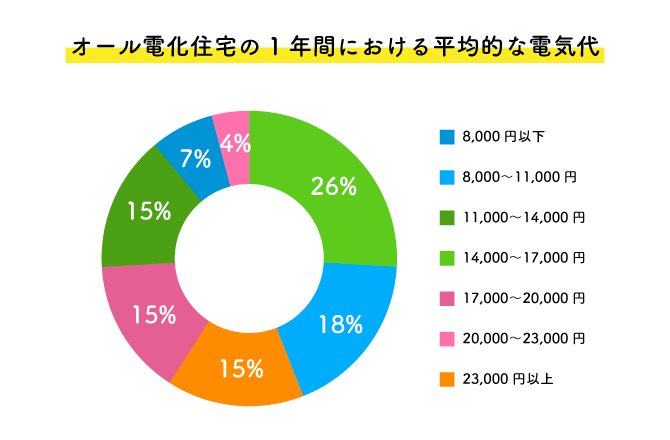

下記は2024年6月時点での、オール電化住宅の1年間における平均的な電気代についてのアンケートです。1万4,000~1万7,000円が26%と、もっとも多くなっています。

関連記事:

どうする電気代|住宅展示場のハウジングステージ

オール電化で費用を安くする方法

電気を使う時間を工夫する

まず考えることは、電気を使う量や使用時間の工夫です。前述のように料金プランの安い時間帯と使用機器の動作時間帯を合わせるようにすることと、電気代の高い時間帯にはあまり電気を使わないことを検討します。

また、エコキュートを省エネモードで運転する、風呂などで必要なだけのお湯を沸かすように設定するなども効果的です。最近の機種は前述のように、AIの学習で湯を沸かす量を調節するようになっているため、該当機種は安心です。

さらに、エアコンは運転の温度の上げ下げや、古い機種を新しいものに交換することで、電力消費量を下げましょう。

太陽光発電を導入してみる

屋根などにソーラーパネルを設置して太陽光発電をおこない、自宅で電気がまかなえれば、電気料金への不安を減らすことができます。

天候や時間帯によって、外部から供給される電力と発電の電気を使い分けたり、蓄電池で補助したりすることも可能になります。かなりの設備投資となりますが、長い目で見て、毎月の光熱費で元が取れることを目指しましょう。

住宅の断熱効率を上げるための工夫をする

とくにエアコンによる空調効率に関わってきますが、住宅の気密・断熱性能が、電気の消費量に大きな影響を及ぼします。

新築の場合は施工の段階で、後付けの場合はリフォームによって気密や断熱性能を向上させましょう。断熱材の使用量や外壁や屋根への断熱塗料の施工、窓の二重化などで、冷暖房にかかる電気代を抑えることができます。

また、窓のカーテンを厚くする、部屋に仕切りを設けるなどの工夫だけでも、電気代を下げることは可能です。

オール電化で補助金を受ける

国や自治体の補助金を利用することで、導入時の経済的な負担の軽減が可能です。制度の例をご紹介し、よくある質問をご紹介します。

国の補助金

国の実施する「給湯省エネ2025事業」は、エコキュート、ハイブリッド給湯機、エネファームを導入する際の費用の一部を補助する事業です。

補助金対象の台数上限は、戸建住宅が2台、共同住宅の場合は1台までとなっています。

下記の表にあてはまる給湯機器の導入を対象として、一定額が補助されるので、ぜひチェックしてみましょう。

給湯省エネ2025事業の補助金額

| 補助対象の給湯機器 | 補助金額 |

|---|---|

| エコキュート (ヒートポンプ給湯機) |

|

| ハイブリッド給湯機 |

|

| エネファーム (家庭用燃料電池) |

|

| 高効率給湯器の導入と同時に蓄熱暖房機または電気温水器の撤去をする |

|

自治体の補助金

自治体の給湯器関連補助金は、東京都の場合、買い替え補助金の「東京ゼロエミポイント」がよく知られていますが、区や市町村でもさまざまな補助金が準備されています。以下は23区での事業例です。

東京ゼロエミポイント|東京都

江東区地球温暖化防止設備導入助成事業

| エコキュート | 設置に要する経費の5% (上限 1 設備あたり 4万円) |

|---|---|

| エネファーム | 設置に要する経費の5% (上限 1 設備あたり 10万円) |

目黒区エコ住宅助成事業

| エコキュート | 設備本体価格の3分の1以下 (上限 5万円) |

|---|---|

| エネファーム | 設備本体価格の3分の1まで (7 万円を上限) |

練馬区カーボンニュートラル化設備設置等補助金

| エコキュート | 補助対象経費の2分の1もしくは2.5万円) |

|---|---|

| エネファーム | 補助対象経費の2分の1もしくは5万円 |

オール電化の補助金・よくある質問

以下は助成金について、皆さんが疑問に思う点を集めたものです。

オール電化住宅で補助金を受けられる?

オール電化住宅に対する細かい定義はなく、オール電化住宅自体に対しての補助金という形のものは設けられていません。

ただし、オール電化で導入されるエコキュートや太陽光発電システム、ZEHなどを対象に国や地方自治体が補助金制度を用意しているため、それらを申請し、利用します。

オール電化の補助金・助成金制度は後付けだけでなく新築も対象?

国による「給湯省エネ2025事業」は、新築住宅・既存住宅のリフォームを問わず利用が可能な制度です。なお戸建て以外にマンションなどの集合住宅でも利用可能となっています。(各種助成金は改修箇所によっては管理組合への確認が必要)

自治体が実施する補助金は、新築対象などの諸条件が自治体によって異なる場合があるため、公式Webサイトなどから確認しましょう。

エコキュートの補助金が出るタイミングは?

補助金がもらえるタイミングは、利用する補助金制度によって異なり、例えば国による「給湯省エネ2025事業」は工事の完了後に補助金の交付申請を行って、補助金額が確定後に交付される制度です。

また、都が実施する「東京ゼロエミポイント」では、事業登録済み店舗で対象の商品を購入したタイミングで補助額分が値引きされます。登録外店舗で購入の場合は、申請してポイントの交付を受けましょう。

エコキュート補助金の申請タイミングは?

補助金の申請は「極力早く」行いましょう。

補助金の申請は、制度ごとの期限内に申請する必要があります。また、補助金制度には基本的に予算の上限が決められており、上限に達したら期限よりも早く打ち切られる可能性がある点も要注意です。施工業者にも相談しながら、できるだけ早く準備しましょう。

ZEH(ゼッチ)とオール電化の関係

ZEHとは、ネット・ゼロ・エネルギー・ハウスの略です。「エネルギーをゼロにする」とは、電気を作りだすための、化石燃料・石炭火力などの一次エネルギー資源の消費をゼロに近づけることを意味しています。

電気のみで生活するほか、太陽光発電で電気を直接作りだしたり、高断熱設備で電気そのものの消費量を抑えたりするなど、ZEHには多角的な対応が求められます。

ZEHの実現に欠かせないのがオール電化設備です。化石燃料使用や、ガスなどのエネルギー供給のルートを縮小化していく入り口となるためです。

現在政府では、以下の目標が掲げられています。

- ● 2030年度以降の新築住宅について、ZEH基準の水準の省エネルギー性能の確保を目指す

- ● 2030年において新築戸建住宅の6割に太陽光発電設備が設置されることを目指す

資源エネルギー庁のデータによると、2020年時点で、ハウスメーカーが新築する注文戸建住宅の約56%がZEHとなっています。

既存の住宅でZEHを実現するためには、設備後付けのための高額な経費がかかりますが、政府が取り組んでいるZEH普及事業にともなう助成金を活用し、エコでお得な住まいを目指すのも良いでしょう。

関連記事:

エコ住宅のメリット・デメリットとは?7つの補助金についてもご紹介!|住宅展示場のハウジングステージ

オール電化住宅にしたいときはどこに頼めばいい?

オール電化住宅にする際の相談先は、機器の販売店や工事店、電力会社などとなります。

既存の家屋にオール電化を後付けする場合は機器の販売店・工事店に、機器のリースや料金プランの相談は電力会社に依頼すると良いでしょう。

料金メニューから光熱費のシミュレーションや、ガス利用との差の概算などもしてもらうことが可能です。

まとめ

オール電化とは何か、メリット・デメリットやかかる電気代について解説しました。

家づくりはご家族のニーズにもっとも合った方法を選択していく連続となります。その理由は、誰にもメリットしかない選択肢は、選択肢ではないからです。

ガスや灯油も使うか、電気一本でいくかは、選びがいのある選択肢となるでしょう。

とくに小さい子どもさんや高齢の親御さんが一緒のご家族や、太陽光発電や断熱性能まで視野に入れた電化を検討される場合は、オール電化は有効な手段になるかと思います。

提供

総合住宅展示場ハウジングステージ編集部

© Housing Stage All rights reserved.

この記事はハウジングステージ編集部が提供しています。