2023.05.27

ハウスメーカーの選び方とは?失敗しないためのポイントや流れを徹底解説

最終更新日:2025/05/02

注文住宅を建てるうえで重要なのがハウスメーカーの選び方です。しかし、ハウスメーカーは数多く存在するため、どの会社を選ぶべきか分からない方も多いでしょう。

そこで本記事ではハウスメーカーを選ぶポイントや事前準備について解説します。本記事を読んでいただければ、自分に適したハウスメーカーを選べるため、理想の住宅を建てられるでしょう。

ハウスメーカー選びで悩んでいる方は、ぜひ参考にしてください。

選ぶ際に直感ですぐ決められるケースもないとはいえません。しかしそれで満足のいく家づくりができるかといえば、難しいでしょう。

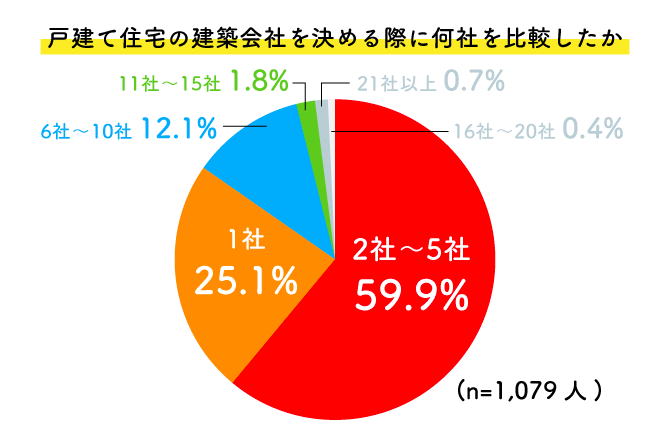

ほとんどの人が相見積もりという点も含めて複数社からの選択をされています。以下は、戸建て住宅の建築会社を決める際に何社を比較したかという調査結果です。

約60%の人が2社以上5社まで、約12パーセントの人が6社から10社を候補にしています。

INDEX

ハウスメーカーを選ぶ前に準備すること

ハウスメーカーを選ぶ前に、以下のような準備を行いましょう。

- ● 情報収集して理想の家を決める

- ● 家族で協議する

- ● 予算を決める

- ● 予算の優先順位を決める

それぞれについて解説します。

情報収集して理想の家を決める

どのような家に住みたいかを明確にするためにも情報収集を行いましょう。

自分たちの理想の生活や好きなデザインなどが明確でないと、ハウスメーカーと有意義な打ち合わせができません。ハウスメーカーと相談する際に必ず聞かれるのは「どのような家にしたいか」です。

理想の家が明確であれば、ハウスメーカーから適切な提案を受けられます。一方、理想の家のイメージがないと一向に家づくりが進展しない恐れもあるため、しっかりと情報収集を行いましょう。

具体的な情報収集の方法は以下の通りです。

- ● インターネット検索

- ● SNS検索

- ● 住宅系の雑誌

- ● 折込チラシ

- ● 不動産ポータルサイト

各種媒体を見ていると、好きな間取りやデザインが見つかるでしょう。1つに絞る必要はないため、どのような系統が自分の理想に近いのかを考えてみましょう。

ハウスメーカーと相談する際は、気になったSNSや雑誌を担当者に見てもらい、イメージを共有することが大切です。

家族で協議する

家族全員が納得できる家をつくるためにも、意見を出し合いましょう。

家は今後何十年もの長い期間を過ごすための大切な拠点です。家族の意見や要望を反映せずに家を建てると不満につながるでしょう。

大きな買いものである分、後悔も大きくなる可能性があるため、極力、家族の意見を反映した家を建てる必要があります。

とくに後から変更しにくい間取りや外観、外構などは念入りに話し合いましょう。

予算を決める

家づくりをスムーズに進めるためにも予算を決めましょう。

家づくりを始めるとこだわりたい部分が出てくるため、あれもこれもとオプションなどで費用が増えてしまいがちです。しかし、あらかじめ予算を決めておけば、予算内で家づくりをする意識が強くなるため、無駄な費用を支払わずに済みます。

予算を決める具体的な方法は以下の通りです。

- ● 月々のローン返済額を決める

- ● 年齢などをもとに返済計画を考える

- ● 現在の金利と照らし合わせて借入可能額を計算する

- ● 自己資金と借入可能額から予算を確定する

たとえば、現在月10万円の家賃を払っているとします。住宅に関する毎月の支出を増やしたくないのであれば、月々のローン返済額を10万円以内に収めましょう。

住宅を購入すると毎年固定資産税や都市計画税がかかるため、税金も踏まえて支出を考えるのがおすすめです。

続いて、完済時の年齢なども考慮して返済計画を立てましょう。定年退職までにローンを完済したい場合は、定年時の年齢から逆算して借入年数を決める必要があります。

月々の返済額と借入年数が決まった後は、現在の金利と照らし合わせて借入可能額を計算しましょう。たとえば、月々の返済額が9万円(ボーナス返済なし)、借入期間が32年、金利0.6%で計算すると借入可能額は約3,140万円 となります。

最後に、住宅購入に充てられる自己資金をもとに予算を確定させましょう。ただし、住宅購入には諸費用がかかるため、すべての費用を土地代金や建物代金に充てられるわけではない点に注意が必要です。

予算の優先順位を決める

家づくりに充てられる予算を決めた後は、予算の内訳・優先順位を決めましょう。

限られた予算のなかで納得のいく家を建てるには、重点的に予算を使う箇所を決める必要があります。具体的な手順は以下の通りです。

- ● 家族の要望をリストアップする

- ● 理想の家を建てるために必要な要素を家族で共有する

- ● 妥協しない範囲で優先順位を決める

- ● 優先順位が高い要素に多くの予算を充てる

あれもこれもと予算が増えないように、何があれば自分たちの理想を実現できるのかを考える必要があります。

ハウスメーカーの選び方とは?

ハウスメーカーを選ぶ際は、どのように進めれば良いのでしょうか。前述の準備のなかで、以下のポイントを重視しましょう。

- ● 理想の家にデザインは合っているか?

- ● 予算に合っているか?

- ● 構造・工法

- ● 断熱性・気密性

- ● サービス体制

- ● ハウスメーカー担当者との相性

以下それぞれの項目について解説します。

理想の家にデザインは合っているか?

ハウスメーカーを選ぶ際は、家族で考えた理想の家とハウスメーカーのデザインが合っているかを確認しましょう。

ハウスメーカーにはそれぞれ得意なデザインがあります。シンプルモダンが得意な会社や北欧風のデザインが得意な会社など各社個性があるため、どのハウスメーカーのデザインと相性が良いかを考えましょう。

ハウスメーカーのホームページに掲載されている施工事例などを見ることで、デザインの得意分野が分かります。

予算に合っているか?

ハウスメーカーの費用相場と事前に考えていた予算が合っているかを確認しましょう。

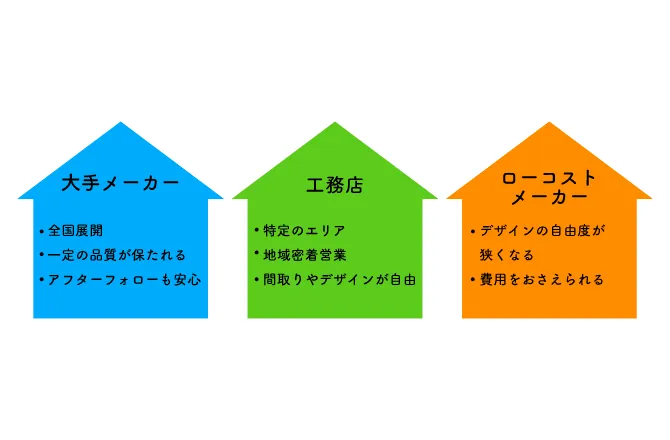

建築会社は大きく大手メーカー、工務店、ローコストメーカーに分類されます。

大手メーカーや規模の大きな工務店の場合、デザインの選択肢が多い、保証が充実しているなどのメリットがありますが、費用は高くなります。一方、ローコストメーカーはデザインの選択肢や自由度が低い傾向にありますが、費用はおさえられます。

費用面で見逃せないのが、住み始めてからのランニングコストです。

大手メーカーの場合、安心できるアフターフォローができており、長く良い状態で住むためには理想といえますが、反面ちょっとした設備の交換でも、高額の費用がかかる場合があります。企業グループで大量の人事と部材をストックしている関係で、相応の費用ともいえるでしょう。

小規模なメーカーや工務店の場合、地域密着型で相談がしやすく、柔軟で安価な対応をしてもらえる可能性がありますが、会社の安定度から、いつまでも安定したサービスが受けられない可能性もあります。

各社から見積もりを受け取り、無理なく家づくりを進められる会社に依頼しましょう。

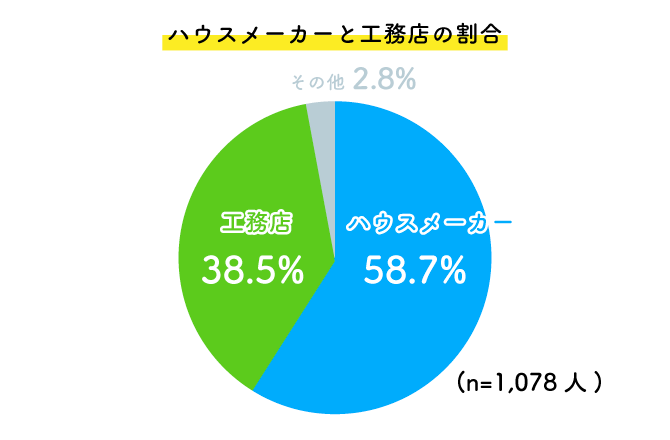

以下は、建築の依頼先についてハウスメーカーと工務店の割合を調べたデータです。大手・ローコスト含めたメーカーが約6割、工務店が約4割が主流を占めるという比率になります。

構造・工法

ハウスメーカーがどのような構造・工法で住宅を建築しているのかも重要なポイントです。

構造や工法によって家の耐久性や快適性が変わるため、資産価値や住み心地に大きく影響します。代表的な構造や工法は、以下の表を参考にしてください。

| 種類 | 特徴 | |

|---|---|---|

| 構造 | 木造 | 低層住宅の80%以上 を木造が占める。施工費用が安価であり、日本の風土に適している。建築デザインの自由度が高い。 |

| 鉄骨造 | 木造よりも耐久性・耐震性に優れている。耐火性が低く熱に弱い。 | |

| 鉄筋コンクリート造 | 木造、鉄骨造よりも耐震性や遮音性が高い。建築コストが高い。 | |

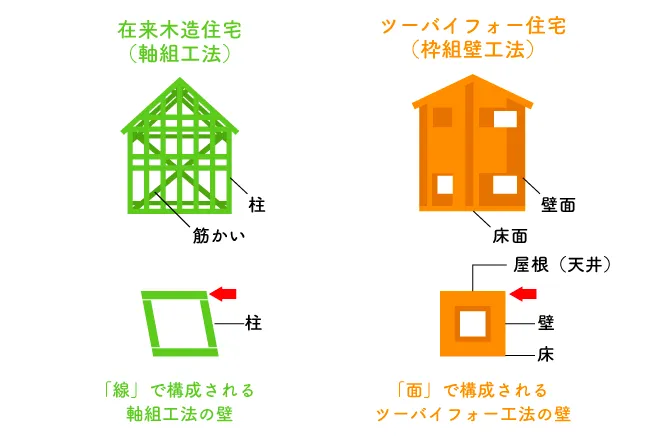

| 工法 | 木造軸組工法(在来工法) | 日本古来の建築工法。建物を軸で支えるため設計の自由度が高く、広い開口部を作りやすい。 |

| 木造枠組壁工法(ツーバイフォー) | 建物を壁(面)で支える設計。木造軸組工法よりも耐震性や防火性に優れているが、間取りの自由度が低い。 |

断熱性・気密性

四季のある日本で快適に生活するには、断熱性や気密性を重視する必要があります。

- ● 断熱性:熱を伝わりにくくする能力

- ● 気密性:家の隙間をなくし空気の出入りを少なくする能力

住宅の断熱性や気密性はそれぞれ、Q値・C値で表されます。

- ● Q値:熱の逃げにくさを表す数値(小さいほど断熱性が高い)

- ● C値:家全体の隙間の割合(小さいほど気密性が高い)

上記の値が公開されているかをチェックしてみましょう。

サービス体制

ハウスメーカーを選ぶ際は、サービス体制もチェックしましょう。

具体的には、建物や設備のアフターサービスです。アフターサービスが充実していれば、万が一不具合が生じたとしても、自己負担をおさえられます。

大手メーカーなどは資金力が豊富であるため、保証内容も充実している傾向にあります。たとえば5年ごとの定期点検や30年間の初期保証などです。

しかし、なかには60年保証とアピールしているものの、30年目以降は有償としているケースもあるため、詳細なサービス内容をしっかりと確認しましょう。

ハウスメーカー担当者との相性

ハウスメーカー選びでは担当者との相性も大切な要素です。

家づくりでは家族の理想の生活や金銭的な事情など、他人には話しにくいようなことも伝えたうえで、理想の家を一緒に作っていきます。そのため、担当者に誠意がない、信頼できないといった状態では家づくりを進められないでしょう。

ハウスメーカー自体は気に入っているものの担当者に不満がある場合は、担当者の変更を相談してみるのもおすすめです。

施工会社の質

実際に現場で家を建てるのは、施工を担当する会社や職人さんたちです。

工事請負契約をしたのがハウスメーカーでも、実際に施工するのは指定工事店や系列の施工会社ということもあります。

この指定工事店制度がなく、施工会社がはっきりしないメーカーはおすすめできません。工事店制度がある場合は、指定店の選定基準についても確認してみましょう。

選定基準の例

- ● 住宅建築に関する専門知識と技術・経験

- ● 専任技術者の配置

- ● 必要な器材・資材などの準備

- ● 以上から適切な工事と事務手続きが可能であること

実際に作業にあたる施工会社が分かれば、現場作業の様子を確認してみることをおすすめします。以下のポイントを確認してみましょう。

- ● 安全対策は徹底されているか

- ● 現場が清潔で整理整頓されているか

- ● 活気がある雰囲気か

- ● 内部まで見学させてもらえるか

- ● 可能な範囲で質問に応じてもらえるか

対応エリアの確認

建築したい場所が建築会社の対応エリアとして近くであることも、選定ポイントの一つです。全国対応している大手メーカーでも、意外に距離が遠いこともあります。

支店・営業所が近ければ、地域の細かい情報や気候、管轄自治体の条例や補助金などについて的確なサポートが得やすく、そのエリアに即した家づくりの提案が得られるでしょう。

また、アフターサービス面でも、距離が近ければ依頼がしやすく、手厚い対応を受けやすくなります。すぐに対応して欲しい件でも、訪問や初期対応までに3日かかるというのでは困ってしまう場合もあるのです。

とくに住み始めた当初や、10年を経過して不具合が出始めたときに気軽に相談できる体制はありがたいでしょう。

ハウスメーカー選びで後悔しないポイント

理想の住宅を建てるためにもハウスメーカー選びは重要です。しかし、人生における大きな決断となるため、失敗しないかと不安に感じる方も多いでしょう。

ハウスメーカー選びで後悔しないためにも、以下のポイントを意識する必要があります。

- ● 費用で決めない

- ● メーカー名で決めない

- ● 複数社検討する

それぞれについて解説します。

費用で決めない

ハウスメーカーを選ぶうえで予算内に収まるかは重要なポイントですが、費用だけで決めないようにしましょう。

費用だけで決めてしまうと住宅の性能が低かったり、アフターサービスが充実していなかったりと、長期的に見たときに損をする恐れがあります。

費用だけでなく品質やサービスとのバランスを踏まえて決めることで、後悔しない選択ができるでしょう。

メーカー名で決めない

テレビCMを多く放送しているような知名度の高いメーカーは安心感がありますが、メーカー名だけで決めるのは避けましょう。

知名度の高いメーカーであっても、家族の理想に合った住宅を建てられるとは限りません。地域密着の工務店や中小のハウスメーカーなど、幅広い選択肢から品質や予算、担当者との相性などを踏まえて決める必要があります。

メーカー名にとらわれず自分たちに合ったハウスメーカーを選ぶことで、満足度の高い家づくりを実現できるでしょう。

複数社検討する

ハウスメーカー選びで後悔しないためにも、複数社を比較検討しましょう。

1〜2社に相談しただけでは、担当者の誠意や費用の相場などを比較できません。

家を建ててから「他のハウスメーカーにも相談しておけば良かった」と、ならないためにも、複数社に相談するのがおすすめです。

ハウスメーカーを決めるまでの流れ

ハウスメーカー選びのポイントが分かったところで、本章ではハウスメーカーを決めるまでの流れについて解説します。具体的な流れは以下のとおりです。

- ● 予算・希望条件を決める

- ● カタログ請求

- ● 住宅展示場に訪れる

- ● 複数メーカーに相見積もり/li>

- ● 1社に絞る

予算・希望条件を決める

ここまでは、家族の経済の実情に合わせた資金計画という意味での予算でしたが、この項では家づくりを掘り下げるにあたっての費用の内訳と、その割り振りを解説します。

家の建築費用・土地の購入費用、その他の経費などを具体的に掘り下げると、希望条件と照らし合わせて、予算の優先順位を考え直す必要が生じることもあるのです。

まず、土地購入に関わる詳細な費用の内訳です。

土地購入費用の内訳

| 費用項目 | 説明 |

|---|---|

| 土地取得費 | 土地の購入費用 |

| 不動産会社への仲介手数料 | 地の売買価格の3%+6万円が上限。不動産会社売主物件の場合は不要 |

| 印紙代 | 土地の売買やローンの借り入れ契約書にかかる印紙税 |

| 登記にかかる登録免許税 | 所有権移転の手続きにかかる手数料 |

| 司法書士の報酬 | 上記の登記に関する手続き・ローンの抵当権設定を司法書士に依頼する場合に発生する。 |

| 不動産取得税 | 不動産の取得にかかる税金 |

| 固定資産税・都市計画税 | 固定資産税・都市計画税 |

| ローンにかかる手数料・利息 | 土地取得のためのつなぎ融資を利用する場合は、建物の完成まで金利も発生する。 |

| 消費税 | 土地の売買金額には消費税は発生しないが、仲介手数料や司法書士の報酬に消費税が課税される。 |

土地ありでの家づくりの場合は上記は不要となりますが、必要な場合は事前にしっかり計上しておきましょう。

建物本体工事費用の内訳

| 費用項目 | 説明 |

|---|---|

| 仮設工事費用 | 足場の組み立て、仮設電気、水道、トイレの設置など。 |

| 基礎工事費用 | 構造全体を支えるための工事。ベタ基礎と布基礎工事の2種類があり、後者のほうが安価。 |

| 木工事費用 | 木材などを主原料に加工や組み立て、取り付けを行う。時間、費用ともに一番比重が大きい。 |

| 内外装工事費用 | 外装工事=外壁、屋根、屋上防水や塗装、壁のサイディングなど。外壁材は素材によって費用が大きく異なる。

内装工事=床フローリング・タイル貼り、クロス貼りなど。 |

| 設備設置費用 | 空調やキッチン、浴室など設備の設置に関わる工事費用。グレードやオプション選択によって費用が変わる。 |

| 設計料 | 設計料も、本体工事費用に含まれる場合がある。料金は依頼先で大きく異なり、実績ある設計事務所の場合は高額に。 |

本体工事での内外装・設備の選択は、希望条件と密接に関わります。家族の希望に優先順位をつけて、お金をかける部分とシンプルにする部分でメリハリをつけると、満足度の高い家づくりにつながります。

ハウスメーカー比較の際は、内外装・設備以外の項目も含めて、不明点はしっかり質問・確認をしましょう。

続いて上記以外の付帯工事費用です。付帯工事は総費用の15~20%となります。

付帯工事費用の内訳

| 費用項目 | 説明 |

|---|---|

| 外構工事費用 | 駐車場や庭など、建物の外の造作にかかる費用。造園やエクステリアを別会社へ依頼する場合、別途費用が必要。 |

| ライフライン引込工事費用 | 水道やガス本管から家の敷地内まで配管する工事。水道工事は30~50万円、ガス管は1mあたり1万円程度が相場。 |

| 照明・調度などの費用 | 照明やカーテン、エアコン、電気のスイッチやコンセントカバーなどの取り付け、配電盤の設置などの費用。 |

| 古家の解体費用 | 建て替える場合、購入した土地に古い家が建っている場合の取り壊し工事費用。 |

| 地盤調査・地盤改良工事費 | 土地の状況や、作りたい家によっては地盤改良工事が必要となる。 |

外構工事は住み始めた後に整えていく方法も検討しましょう。注意が必要なのはライフラインの工事費用で、土地と水道・ガスの本管が離れている場合は、高額となる場合があります。

地盤改良工事は予定する建物の重量によって必要性が判断されるケースもあるでしょう。

最後に、契約や税金にかかるその他の費用です。

その他諸費用内訳

| 費用項目 | 説明 |

|---|---|

| 工事請負契約費用 | 不動産会社や工務店との工事請負契約=建物の部分にかかる、手数料や印紙代。 |

| 不動産取得・住宅ローンにかかる税金 |

|

| 住宅ローン関連費用 | 住宅ローン締結の際の「融資事務手数料」や保証会社や補償組合に支払う「保証料」 |

| 各種保険料 | 火災保険・地震保険・団体信用生命保険料など。住宅ローン利用の場合、火災保険は必須。 |

| 地鎮祭や上棟式 | 地鎮祭の初穂料やお供え物の準備。上棟式の際は加えて昼食代など。地鎮祭の際に近隣あいさつで配る粗品も必要。 |

| 家具や家電の購入費用 | 家具や家電の購入費用 |

| 引っ越し代 | 新居までの引っ越しと、新居完成までの仮住まいへの引っ越し費用が必要な場合も。仮住まいの家賃や家具・荷物一時預けのトランクルーム費用も検討。 |

このように細かく網羅すると大変な金額がかかるイメージになりますが、必要ないものや、節約できるものを探す参考としてください。

繰り返しますが、家づくりの費用全体を見渡し、希望条件と照らし合わせると、優先順位から家づくりの個性がより明らかになります。そのうえで各ハウスメーカー・工務店の見積内容を比較すると、建築の依頼先が選びやすくなるでしょう。

それぞれについて見ていきましょう。

カタログ請求

ハウスメーカーを選ぶ第一歩として、気になる会社のカタログを請求してみましょう。

5〜10社ほどのカタログを見ることで各社の特徴や価格帯、デザインなどの情報が得られます。

カタログはハウスメーカーの公式サイトから請求できます。また、数が多い場合は一括請求サービスを利用してみましょう。

住宅展示場に訪れる

カタログで気になるハウスメーカーを選定した後は、住宅展示場を訪れて建物を見学しましょう。

住宅展示場への訪問は、複数のハウスメーカーの住宅を実際に体感できる貴重な機会です。壁紙の色合いや設備の使い勝手など、カタログやインターネットの情報だけでは不十分な部分をチェックできます。

また、担当者と話すことで家づくりに関する具体的な質問ができます。ハウスメーカーのサービスや接客態度を確認する良い機会でもあるため、積極的に住宅展示場を訪問しましょう。

総合住宅展示場 ハウジングステージ

埼玉県、東京都、神奈川県、群馬県など首都圏に多数の住宅展示場を展開するハウジングステージでは、新築や建て替えをはじめ、リフォームのことまで、戸建て住宅についてのお悩み・ご要望にお応えいたします。

実績豊富な一流の住宅メーカーのモデルハウスへのご見学・ご相談をはじめ、土地探しや間取り作成のご相談申し込みなど、家づくりに役立つ機能も満載です 。

複数メーカーに相見積もり

住宅展示場の見学などを通して、気に入ったハウスメーカーが見つかった場合は見積もりを依頼しましょう。見積もりは費用相場を把握するためにも、複数メーカーに依頼するのがおすすめです。

1社だけの見積もりでは、価格が適正かどうかを判断できません。金銭的に損をしないためにも、複数社に依頼しましょう。

1社に絞る

本記事で解説したハウスメーカー選びで後悔しないポイントなどを踏まえて、ハウスメーカーを1社に絞りましょう。

価格や品質、サービス面で満足できるハウスメーカーを選ぶことで、後悔しない家づくりにつながります。

契約前は細かい条件や仕様を確認し、後でトラブル発生しないようにしましょう。

まとめ

本記事ではハウスメーカーを選ぶポイントや事前準備について解説しました。

ハウスメーカーを選ぶ前の準備では、家族と理想の家について話し合い、方向性を定めることが大切です。また、予算オーバーしないためにも優先順位を明確にする必要があります。

ハウスメーカーを費用やメーカー名だけで判断するのはおすすめできません。住宅の品質や予算、サービス内容などをもとに、トータルバランスを踏まえて複数社を比較検討して判断しましょう。

また、カタログやインターネットの情報だけでは分からないことが数多くあるため、住宅展示場に訪れ、体感してみることが大切です。

執筆・情報提供

岡﨑渉(おかざきわたる)

© Housing Stage All rights reserved.

この記事はハウジングステージ編集部が提供しています。