2025.10.17

古い家を売るためには?6つの方法や売却までの流れ、税金などの注意点を紹介

相続した実家などの古い家は、扱いに困ってしまう存在でもあります。しかし、全国で利用されない空き家が増えたことで、そのさまざまな利用や処分の方法が注目され、進化しつつある状況でもあり、法的なバックアップも始まりました。

本記事では、古い家を売るための6つの方法や、売却までの流れをご紹介します。税金などの注意点もご紹介するので、今後古い家を手放すための参考にしてください。

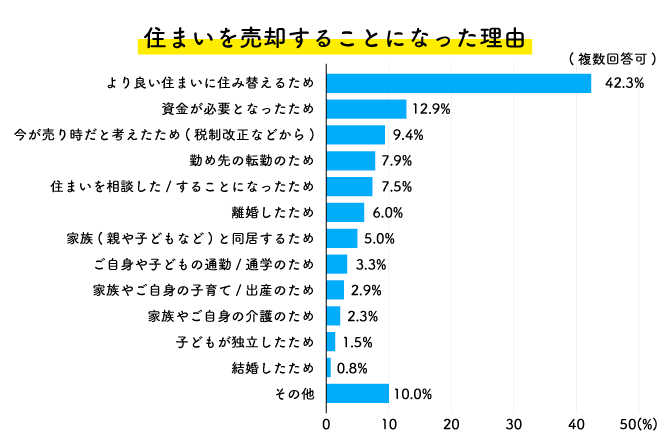

以下は、住まいを売却することになった理由の比率を調べたものです。住み替え需要のなかに混ざって、「相続」や「今が売り時」などの項目も存在感を増しています。

INDEX

古い家の判断基準

古い家の法的な判断基準かつ、市場での取引で参考値とするのはおおむね20年です。しかしその解釈や実際の寿命などはさまざまであるため、以下の項で内容をご確認ください。

- ● 耐用年数

- ● 耐震性

定義①耐用年数

家の耐用年数は、以下の3つに分類されます。

- 1. 法定耐用年数:不動産の減価償却費用を算出するための法定年数

- 2. 物理的耐用年数:家の構造上の品質などを維持し続けられる年数

- 3. 経済的残存耐用年数:不動産としての市場価値がなくなるまでの年数

法定耐用年数は、課税の際の減価償却や、固定資産税評価などの基準とされ、取引価格の参考にもなる指標です。

構造別の法定耐用年数

| 構造・用途 | 耐用年数 |

|---|---|

| 木造・合成樹脂 | 22年 |

| 木骨モルタル | 20年 |

| 鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造) 鉄筋コンクリート(RC造) |

47年 |

| れんが造・石造・ブロック | 38年 |

| 金属(骨格材の肉厚が4mmを超える) | 34年 |

| 金属(骨格材の肉厚が3mmを超え、4mm以下) | 27年 |

| 金属造(骨格材の肉厚が3mm以下) | 19年 |

このように、木造建築の場合は22年が耐用年数とされます。

ただし、木造建築が22年で傷んで住めなくなるわけではありません。適切なメンテナンスを行っていれば、80~100年にわたって住み続けることも可能です。この状態を指すのが物理的耐用年数です。正しく管理されていれば80年以上ということになります。

さらに複雑なのは、利用価値やお金を生むことができるかを示す経済的残存耐用年数です。例えば駅に近いなど立地のいい戸建ては、たとえ状態が良くなくとも賃貸できる価値があることも。この場合、築60年でも経済的耐用年数の残存が認められることになります。

定義②耐震性

建築基準法で定める耐震等級は、3から1と、数字が多いほど耐震性能が高い指標です。耐震等級1(震度5程度の揺れでも建物が倒壊せず、補修可能な範囲)を満たしているかは、家の古さに関して一つのポイントとなります。

これは買主の住宅ローン審査や、住宅ローン減税に影響を与えるためです。

古い家を売却する方法は?

不動産が欲しい人にとって、そのニーズの方向性はさまざまです。ニーズに合わせて売る方法を変えることで、良い結果につながることも。古い家を売る方法は、以下の6種類に分類されます。

- 1. そのまま売却する

- 2. 取り壊した後売却する

- 3. 瑕疵保険を付けて売却する

- 4. リフォームしてから売却する

- 5. 空き家バンクを活用して売却する

- 6. 不動産会社に売却する

そのまま売却する

物件には何も手を付けず、不動産会社と媒介契約を結び、購入希望者を探してもらう方法は、もっとも一般的です。

必要な箇所がきれいに修繕や交換してある場合、古い家として古民家的な価値がある場合は特に、「そのままの売却」がおすすめでしょう。時間をかけて売ることで、高く販売できる可能性も高まります。

関連記事:

空き家リノベーションにかかる費用とは?利用できる補助金やおすすめな人の特徴を解説|住宅展示場のハウジングステージ

取り壊した後売却する

立地はとても良いが、建物の状態が悪すぎる、使えないなどの場合は、取り壊しのうえ売却する方法が有効なケースもあります。

土地を買いたい人は、古い建物があることによって、土地の利用イメージが限定されたり、良くないイメージを払しょくし切れなかったりすることがあります。それを避けたい場合、建物を壊してしまうことで、購入希望者に「解体費用が不要」「土地の素性が良くわかる」などの利点を感じてもらえるでしょう。

解体費用は販売価格に上乗せしておくことも可能ですが、近年かなり値上がりしているため、どこまで上乗せ可能かは、解体の見積価格との相談です。

相場は一戸建てで100〜300万円程度、諸費用を含めて木造4~5万円/坪、鉄骨造6~7万円/坪、RC(鉄筋コンクリート造)で6~8万円/坪が現在の目安となります。

瑕疵保険を付けて売却する

瑕疵保険=既存住宅売買瑕疵保険の加入は、古い家を売るうえで非常に効果的な方法でしょう。この保険は住宅検査の業者が加入する形となり、万が一不具合が発見されても修繕費用などが補償される制度です。

保険加入には、生命保険で健診を受けるように、ホームインスペクションという住宅検査を行います。ホームインスペクションで問題がなく、いざというときには修繕費用が補償してもらえるというのは、買主にとってとても魅力的なアピールポイントです。

さらに、瑕疵保険があれば、築20年超など古い家の買主も住宅ローン控除を受けられます。年末の住宅ローン残高の0.7%が、10年にわたり直接税額控除されるため、これがあるとないでは大きな差です。

ホームインスペクションと瑕疵保険加入の費用相場は、一戸建て住宅で7~10万円が多いでしょう。

ただしこの方法に問題があるとすれば、ホームインスペクションの段階で大きめの不具合が見つかり、販売価格を下げざるを得ないケースです。不具合を知りながら「契約不適合免責」の現状販売はできません。

リフォームしてから売却する

リフォームののちに売却する方法も有効なケースがありますが、やり方を間違えると逆効果になることも。お金をかけすぎて販売利益が減ってしまったり、直した箇所が喜ばれずになかなか売れなかったりする場合もあります。

購入希望者は、自分の好みや目的に沿って家をリフォーム・リノベーションしたいと考えています。あるいは、なるべく安い価格で買って、DIYで最低限の箇所を補修したい場合もあるかもしれません。

手を入れるのであれば、「そのままでは売りづらい」以下のような箇所をおすすめします。

- ● トイレの温水洗浄便座化

- ● 洗濯機置き場を室内に移設

- ● 水回り中心に家全体のハウスクリーニング

- ● 設備交換するなら優先順位はキッチン

- ● 庭がある場合は剪定や除草で明るいイメージに

空き家バンクを活用して売却する

空き家バンクは管轄自治体が、空き家・過疎化対策の一環として、売買・賃貸物件の情報提供を行うサービスです。

移住先として人気があったり、移住者に手厚い補助金などがあったりする自治体では、効果的な方法といえるでしょう。

不動産会社との媒介契約などの流れは、一般的な売却と変わりないのですが、注意が必要な点として、すでに不動産会社と契約を結んで売買仲介を依頼している物件は、原則としては登録ができません。空き家バンクありきで、次に不動産会社という順番になります。

また、中古の空き家の相場が高く、順調に売れている地域では空き家バンクのサービスがないか、あっても小規模で効果が薄い自治体もあり、その点は要確認です。

不動産会社に売却する

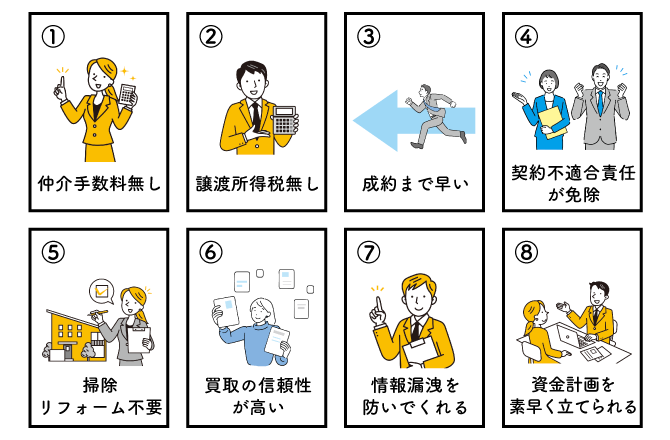

不動産会社に買主になってもらい、直接家を買ってもらう方法で、買取と呼ばれます。「値段よりも早く売るのを優先したい」「手間をかけずに安心して手放したい」などの場合には、とても有効な方法です。

相場よりも2~3割安くなるものの、仲介手数料が不要、安くなって譲渡所得税が発生しなくなる、残置物処分費用が不要など、金銭的なメリットも多くあります。そのほかに契約不適合責任が免責になるなど、さまざまな利点があるため、買取に応じる会社があれば、検討の価値があるでしょう。

古い家を売却する際の一連の流れ

家を売る経験をした方は、そう多くはないでしょう。この項では、売却をどのように進めていくかの基本をご紹介します。以下でご紹介するプロセスは、前項でご紹介した「そのまま売る」のケースの、一般的な流れです。

- 1. 価格査定を依頼する

- 2. 不動産会社と媒介契約を締結する

- 3. 売買活動に入り内覧等に対応する

- 4. 買主が見つかったら売買契約を締結する

- 5. 物件を引き渡す

- 6. 確定申告

価格査定を依頼する

不動産を売却する際にはまず、物件の情報をしっかり伝えて、いくらで売り出すかの査定を依頼することになります。ここで大切なのは、査定は複数の不動産会社に依頼することです。

複数の会社に依頼していれば、販売の媒介契約を決めるために、実際に妥当な価格より高値を言われたり、売れそうにない物件に冷ややかな対応を取られていたりする場合に、比較できます。

ご自分でも近隣の売り出し相場や販売履歴を確認してみること、不動産会社の得意分野や評判を確認しておくことなども大切です。

一括査定サイトを利用する方法もありますが、新しい家の建築を依頼している会社に相談するのも、ワンストップでサービスがつながる点で、良いでしょう。

不動産会社と媒介契約を締結する

納得できる不動産会社を選ぶことができたら、媒介契約を締結します。媒介契約とは、不動産会社に売買の仲介(=買主を探して売買の手続きまでを行う)を依頼するために結ぶ契約のことです。

媒介契約には以下の3種類があり、それぞれにメリット・デメリットがあります。

- ● 一般媒介契約

- ● 専任媒介契約

- ● 専属専任媒介契約

契約の種類によって、複数の不動産会社との同時契約ができるか、不動産会社からの報告頻度、契約の有効期間、売主が自分で買い手を探せるかどうかなどに違いが生じるのです。

不動産会社に直接相談しにくい内容ではありますが、一般媒介は複数社と契約したい場合に、1社としっかり濃くやりたい場合は専属専任媒介契約が良いでしょう。

売買活動に入り内覧等に対応する

インターネットや販促チラシ、店頭での商談などの売買活動を開始してもらいましょう。写真や細かい情報の提供が、早く高く=良好な売却結果につながります。

また、購入希望者は現地の内覧を行います。残置物はなるべくきれいに片づけ、清掃を行いましょう。プロに依頼するハウスクリーニングは、通常の清掃とはレベルが異なるため、見栄えの点でおすすめです。

ハウスクリーニングの費用は、間取りや入室中・空室の違い、汚れの度合いなどによって異なりますが、2DKで2〜4.77万円、3DKでは2.8〜6.05万円ほどが相場となります。

定期的に風通しをして、明るい印象を持ってもらうようにつとめましょう。前述の簡単なリフォームも、効果的でコスパの良いと考えられるものを検討するのも良いです。

買主が見つかったら売買契約を締結する

販売開始から平均的に3カ月程度で、成約となるケースが多いです。買主との間で結ぶ売買契約の際には、物件の細かい資料や書類を一緒に引き渡すことになるので、仕舞われている古い諸類を探す必要が出るかもしれません。

後述の確定申告の際に経費=取得費として提出する家の購入時の領収書や契約書も、ここで探しておきましょう。

また、住宅の状態を買主に説明する告知書を作成するために、建物の現況でわかっている点を細かくチェックしてもらいます。わかっている点は伝えましょう。

売買契約後に買主の住宅ローン本審査が通れば、1~2カ月後の引き渡しの準備待ちとなります。

物件を引き渡す

物件の引き渡し時に行われるのは以下です。

- ● 鍵渡し

- ● 所有権移転登記

- ● 残金の受け取り

- ● 諸費用の清算

引き渡し日をもって、売主と買主は双方が果たすべき残りの義務をすべて終えることになります。

売却する家に住んでいる場合、この日までに引っ越しを行うことが必要です。内覧対応の前から、ゴミや不要な家具を処分するなどして、準備を進めておきましょう。

また、所有権移転登記に先立って、司法書士から案内があり、相続登記のほか、現所有者の現住所が異なっていたり、以前支払っていた住宅ローンについて、金融機関の抵当権を外したりする登記申請が必要です。

これらは事前に進めて、先に費用を支払う必要があります。

確定申告

売却による税金が生じる場合、売却した翌年の2月16日から3月15日までの間に、確定申告を行う必要があります。

注意が必要な点として、「譲渡所得税が発生しない場合は申告不要」をうのみにしてはいけません。3,000万円特別控除を利用して、譲渡益がなくなるなどの場合は、申告が必要となるのです。

家を売った場合の税制優遇措置は複数あり、どれを適用するかなども含めて事前に確認しておきましょう。

確定申告はインターネット上のe-taxや作成コーナーで、比較的簡単に提出でき、難しい場合は予約のうえで必要書類をそろえ、管轄税務署で記入のサポートを受けることも可能です。

ただし、家の名義がまだ親などの場合で、手伝いで作成することは認められていません。(代理で窓口提出などは可能)税理士に依頼して作成してもらいましょう。

古い家を放置するリスクは?

「思い出の実家だし、まだ売ることはしない」と固定資産税のみ払って放置していると、年月はあっという間に過ぎてしまい、その間に家の資産価値は下落するほか、多くのデメリットが生じてしまいます。以下の2点を中心に、ご確認ください。

- ● 固定資産税の負担が増えるリスク

- ● 倒壊等の保安上のリスク

固定資産税の負担が増えるリスク

まず、空き家放置によって自治体の管理下から問題が生じる可能性があります。高齢化や人口の減少に伴って、2015年に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行されました。

この法律によって、自治体は放置空き家のうち、特に放置が長いなどで状態の良くない空き家を「特定空き家」に指定することになりました。自治体は特定空き家の所有者に対して、除却や修繕、立木竹の伐採など必要な措置をとるよう助言や指導、勧告、命令ができます。

そして所有者が助言や指導に従わず、勧告を受ける段階になると、住宅用地特例による税金の軽減措置の適用を受けられなくなることに。住宅用地特例の適用が解除されることで、固定資産税が現在の3~6倍になる恐れがあるのです。

また、勧告を無視すると50万円以下の罰金が科される恐れがあります。強制執行によって空き家を取り壊した場合、費用は所有者に請求されるのはいうまでもありません。

特定空き家への措置件数(2015~2022年度末)

| 助言・指導 | 勧告 | 命令 | 行政代執行 | 略式代執行 | 合計 |

|---|---|---|---|---|---|

| 37,421件 | 3,078件 | 382件 | 180件 | 415件 | 41,476件 |

国土交通省発表

管理不全の空き家の除却や修繕等(2015~2022年度末)

| 空家法の措置により除却や修繕等が なされた特定空家等 |

左記以外の取組により除却や修繕等がなされた管理不全の空き家 | 合計 |

|---|---|---|

| 22,148件 | 146,050件 | 168,198件 |

国土交通省発表

倒壊等の保安上のリスク

空き家の放置によって、周辺環境への悪影響も見逃せません。倒壊や落下物によって通行中にケガをするようなことが、起きる可能性があるのです。

空き家放置の保安リスク

- ● 建物の倒壊、屋根や壁の落下

- ● 浄化槽や排水等の放置や破損による、汚物の流出や臭気の発生

- ● ゴミの放置や不法投棄による臭気、ねずみやハエの発生

- ● 雑草が生い茂り、立木の枝が道路などにはみ出し、歩行者の通行を妨げる

- ● 野生動物が棲みつく

このほか、明らかに空き家とわかっている建物は落書きや不法居住、放火など治安の悪化につながる点も懸念されます。

古い家を置いていても、風通しのない家は急速に傷み、売値や利用価値を下落させるだけでなく、周辺への迷惑を生む可能性があるでしょう。

古い家を売却する際の4つの注意点

家財の撤去

家の売却の際には、事前に不要な家財を撤去したほうが有利になります。購入希望者が内覧する際に、家具や家財が残っている状態では、暮らしのイメージがつかみづらいでしょう。

買取の場合でも、不動産会社によっては「残置物の撤去」が買取の条件というケースもあり得ます。取引価格の安価な古い空き家の場合、収益となる仲介手数料も、改善はされましたが高くはありません。そのため、なるべく経費を削減したいのが不動産会社としても本音でしょう。

取り壊してから売る際にも、解体業者から残置物の撤去を求められたり、解体料金が高くなったりします。

残置物の処分は、4トントラック1~2台分、家によってはさらに多い廃棄物量になるでしょう。1台から2台分の処分費用は、15~25万円程度です。

解体を選ぶ前に不動産業者に相談

取り壊して売ることを決定する前に、複数の不動産会社に相談してみましょう。「そのまま売る」方向性に同意してくれるのであれば、そのほうが経費の持ち出しが少なく、売却までの期間も短縮できる可能性があります。

家を買いたい人は、居住目的以外に投資筋や、業者による買取など、ニーズには幅があるものです。土地と家ごと安く、その代わりに契約不適合免責で現状販売、という選択肢が一番良いこともあるのです。

家を壊して土地で売った場合と、そのまま売却した場合で、販売価格にどのくらいの見積もり差があるかも、参考に確認しておきましょう。

固定資産税を考えて解体を選ぶ

解体がベストの方法となった場合、すぐに壊すと損をしてしまう場合があります。固定資産税は1月1日時点での現況で課税されるため、例えば年末近くに取り壊しを行うと、翌年は宅地から更地に戻った現況での課税となる決まりです。

その場合宅地としての特例がなくなるため、これまでの6倍にも相当する課税が発生することに。

家の取り壊しは年初、1月2日以降に行えば、その年は宅地としての課税となり、買主の案分する金額も少なくて済むのです。

売り始めのタイミングはさまざまかと思いますが、微妙な時期であれば、上記を念頭に置いて取り壊しを行ってください。

補助金制度の確認

国や管轄自治体の補助金事業で、解体や耐震診断、リフォームなどに利用できる制度が準備されている場合があります。

解体して売る場合は、自治体によっては実施がない場合もあるため、事前に確認しておきましょう。

このほか、リフォームや耐震診断・補強設計・施工に対して支給される補助金もありますが、売却する家に対してどこまでの予算投下を行うか、判断が必要となるでしょう。

古い家の売却にかかる費用と内訳

ここまでご紹介したように、家を売るためにはさまざまな経費がかかります。確定申告の際には控除の対象となるこれらの経費は、事前に把握しておくことで、スムーズな手続きができ、無駄な支払いを防ぐこともできるでしょう。

この項では、売却のプロセスでかかる以下の各種費用や、税金の内訳・相場をご紹介します。

- ● 売買依頼の仲介手数料

- ● 印紙税

- ● 譲渡所得税

- ● その他費用

売買依頼の仲介手数料

仲介手数料は、不動産会社に依頼した媒介契約に基づき、売買取引が成立した際に、販売価格に応じて支払う手数料の上限です。

800万円以上の売却価格となった場合、以下で計算します。

仲介手数料=(売買価格×3%+6万円)+消費税

例えば1,000万円の家を売却する場合は、1,000万円×3%+6万円×消費税(1.1)=39万6,000円となります。

空き家の流通が盛んになりにくかった原因として、低価格の物件では仲介手数料が低く、専門知識を持ってサポートできる不動産会社が積極的に動けなかったという背景がありました。

しかし2024年の宅建業法改正で、800万円未満の物件を取り扱う場合の仲介手数料は最大30万円(+税で33万円)となったことで、状況はかなり改善されたといえるでしょう。

前述のように、不動産会社が買主となる買取の場合、売主の仲介手数料は不要となります。

印紙税

印紙税は、印紙を貼って納める税金です。売買契約書や、新築の場合の工事請負契約書などは印紙税法上の課税文書にあたり、契約書面の代金に応じた収入印紙を貼り、消印します。

不動産の売買契約書にかかる印紙税額

| 契約金額 | 本則税率 | 軽減税率※ |

|---|---|---|

| 50万円を超え100万円以下のもの | 1千円 | 500円 |

| 100万円を超え500万円以下のもの | 2千円 | 1千円 |

| 500万円を超え1千万円以下のもの | 1万円 | 5千円 |

| 1千万円を超え5千万円以下のもの | 2万円 | 1万円 |

| 5千万円を超え1億円以下のもの | 6万円 | 3万円 |

※軽減税率は2027年3月31日まで

また、抵当権抹消などが必要な場合には、同じく印紙で納める登録免許税がかかります。

譲渡所得税

不動産にかかる税金としてはもっとも額が大きくなる可能性があるのが譲渡所得税です。古い家の売却で利益が発生した場合、あるいは前述のように控除特例を使う場合には、確定申告を行って譲渡所得税を納めるか、控除を申請する必要があります。

売却益(譲渡所得)が発生せず、控除制度を使わなくてもマイナスになったときには、申告自体が必要ありません。

譲渡所得は、売却価格-譲渡費用-物件取得費に税率をかけて計算します。譲渡費用はこのたび物件の売却に要した費用、取得費とは、昔その家を購入したときの費用です。この計算式による譲渡所得に税率をかけることで、課税所得額を算出できます。

税率は短期譲渡と長期譲渡に分かれます。所有期間5年以下の譲渡に課せられる短期譲渡は個人による不動産の転売活動を抑制するために、※39.63%と高税率です。所有期間が5年超、もしくは相続物件の場合は※20.315%となります。

※所得税のほか、住民税と復興特別所得税を含んだ税率

譲渡所得税を減税できる控除措置は、後述しますので参考にしてください。

その他費用

このほか、必要に応じて住宅検査、リフォーム、ハウスクリーニング、解体、測量、引っ越し、仮住まいの賃貸などの費用が発生します。

特にリフォームや解体にかかる費用は依頼の内容や依頼する業者、工事が発生する場合の立地(搬入・搬出の容易さ)などによって大きく異なるでしょう。不動産会社や依頼先の業者に見積もり依頼や相談をします。

引っ越し費用は依頼する引っ越し会社や依頼するコース(プラン)、シーズンによっても異なります。複数社に依頼して比較しましょう。

古い家の売却に活用できる税金控除措置

古い家の売却に活用できる税金控除措置は多くの種類があり、併用の可否や選択に迷ってしまうことも。また、年度によって実施内容が異なる場合があるため、最新情報の確認が必要です。

この項では代表的な以下の制度をご紹介します。

- ● マイホーム売却における特例措置

- ● 相続した家に対する特別控除

- ● 家を相続する際の取得費の特例

マイホーム売却における特例措置

この特例措置は、居住していたマイホームを売却する際に利用できる特別控除です。家を売ったときの利益が3,000万円までであれば、譲渡所得税を免除されることになります。

この特例を利用するには、以下のような条件があり、要確認です。

- ● 売主と買主が生計をともにする親族ではないこと(親族間売買)

- ● 娯楽に用いるものではないこと(居住用)

- ● 建物と一緒に敷地・借地権を売却すること など

なお、当該特例を利用すると、次の新居では2年間にわたり住宅ローン控除を使えなくなります。

また、売却までの期間が、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の年末までと決まっていること、損失の損益通算との併用ができないなどの注意点も確認しておきましょう。

相続した家に対する特別控除

相続した家を売却した際の譲渡所得を、マイホームの際と同様に最大3,000万円まで控除できる特例です。

現状では2027年12月31日までの期限が定められており、該当する方=相続物件を売りたい方は早めに進めたほうが良いでしょう。

特例の利用には以下のような一定の条件が定められています。

- ● 1981年5月31日より前に建築された物件であること

- ● 売主と買主が生計をともにする親族ではないこと(親族間売買)

- ● 相続開始から3年後の年の年末までに売却すること

- ● 区分所有建物登記がされていないこと(マンションは対象外)

- ● 売主か買主が耐震リフォームか取り壊しをすること

上記の条件を満たすかどうか、よく確認しましょう。

家を相続する際の取得費の特例

相続によって取得した家を売る際に、相続税の一部を取得費に含められる特例です。

相続または遺贈により取得した土地、建物などの財産を、一定期間内に譲渡した場合に、相続税額のうち一定金額を譲渡資産の取得費に加算することができます。

計算方法は、対象となる相続人の相続税額のなかで、相続する家の相続税評価額の割合を計算し、その割合に応じて取得費に加算するものです。

以下の条件面に注意しましょう。

- ● 相続や遺贈により財産を取得した者であること。

- ● その財産を取得した人に相続税が課税されていること。

- ● 相続開始翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡していること。

家を売った課税所得に対して控除を行う特例は、ほかにも多くあります。上記を含めどれを適用させるのが良いか、不動産会社のスタッフや税理士に相談しましょう。

- ● 所有期間が10年を超えるマイホーム(居住用財産)を売ったときの特例

- ● マイホーム(特定の居住用不動産)を買換えたときの特例

- ● 2009年及び2010年に取得した土地を売ったときの特例

- ● 特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例

古い家が売れないときは?

古い家を売りに出しても、思うように反響がない、内覧はあっても成約に至らないという場合は、改めて以下を検討することをおすすめします。

- ● 補助金を活用して解体を行う

- ● ホームインスペクションを利用する

- ● 実績のある不動産仲介会社に相談する

補助金を活用して解体を行う

買主に想定されるニーズをもう一度検討したうえで、建物の価値が薄いと考えられる場合は、解体で売却がしやすくなる可能性があるでしょう。

建物の解体対象としては、以下のような補助金の事例があります。

| 熊谷市[A1] | 空き家等除却補助金 | 最大30万円 旧耐震の建物のみ |

| 杉並区[A3] | 木造住宅密集地域等の除却建物への補助制度 | 最大150万円 旧耐震の建物のみ |

| 横浜市[A4] | 住宅除却補助制度 | 最大50万円 平成12年5月以前の建物 |

各自治体で細かい規定に違いはありますが、総じて昭和56年の旧耐震以前の建物を対象にしていることが多いでしょう。また、申請受付は年度ごとに、12月頃に設けられていることが多いので、確認が必要です。

繰り返しますが、解体が効果的なのは立地や環境が魅力的で、土地単独での利用価値が高いケースです。該当しない場合は、ほかの手段を検討しましょう。

ホームインスペクションを利用する

ホームインスペクションは前述のように、住宅検査を通して売る家の保証を設けておく方法です。利点は買主にとって魅力アップを図れる点で、内容は以下を改めて確認してください。

- ● 住宅検査済みの物件を購入できる安心感

- ● もし不具合が出ても、瑕疵保険に加入できるので修繕費用が補償してもらえる

- ● 瑕疵保険加入物件は、古い家も住宅ローン控除を受けられる

ホームインスペクションでは、雨漏りやシロアリ被害、建物の傾きなどの劣化状況から新築時の施工の不具合などまで、専門家のホームインスペクターが診断を行います。

インスペクションの主な検査箇所

- ● 屋根

- ● 外壁

- ● 内壁

- ● 室内床

- ● 給水・排水

- ● 床下

- ● 基礎

改修すべき箇所やその今後のタイミング、費用の目安などのアドバイスまで行うサービスを受けることも可能です。

ホームインスペクションは、以下の2つに分かれます。

- ● 一次検査(基本調査):構造上の安全性に問題がないかや、雨漏りの心配がないかなどを目視可能な範囲で検査する

- ● 二次検査(詳細調査):壁や天井の中など目視では確認できない部分の破壊調査を含めた詳細な調査を行う

実績のある不動産仲介会社に相談する

不動産はそのジャンルが多岐にわたることから、各社の得意分野もそれぞれ異なっていることがあります。

一般的な売買の売り出しで思わぬ成果が出ないときは、以下のような強みを持つ会社に別途相談してみるのも良いでしょう。

- ● 古い物件の仕入れから販売に実績のある会社

- ● 古い物件の買取および自社販売を多く手掛ける会社

- ● 投資物件を多く扱っている会社

これらの専門性を持つ会社は、これまでの売却と違う視点から物件をとらえ、これまでと違う客層のユーザーにアピールしてもらえる可能性があります。

現在結んでいる媒介契約の規定に沿いながら、相談に乗ってもらいましょう。

まとめ

古い家を売るための6つの方法や売却までの流れ、売却時の税金などの注意点もご紹介しました。

古びた実家や、現在の住まいを眺めたときに、「売り物になるのだろうか…?」「こんな田舎で」などと考えてしまうかもしれません。

しかし、ここまで述べたように不動産に対するニーズはとても多岐にわたり、趣味性も高い部分があるので、売主の方が想像しないような需要に当たるときがあります。半面「ここを少しだけ直したり、保証があったりすれば喜ばれるのに」という、ちょっとした工夫が売りやすさにつながることも。

さまざまな角度からの疑問に答えてくれる、信頼できる不動産会社を見つけて、サポートしてもらいましょう。

提供

総合住宅展示場ハウジングステージ編集部

© Housing Stage All rights reserved.

この記事はハウジングステージ編集部が提供しています。