2025.10.20

老後を考えた2階建ての間取りを紹介!快適にするポイントは?2階建てのメリットは?

これから長い年月をともにする住まいですが、暮らす人は確実に年齢を重ねていきます。

加齢とともに起こる、家族の生活や身体の変化に対して、住まいの側からどのように対応していけばいいのでしょうか。若いときの暮らしの利便性や快適さを確保しながら、当初から意識する点・あとで改修する点があるでしょう。

本記事では、老後を考えた2階建ての間取りをご紹介するとともに、快適にするポイントや、2階建てのメリットなどをご紹介します。

INDEX

老後の生活はどのように変化する?

具体的に、老後の暮らしに起きることはどのようなものでしょうか。老後の住まいの変化として、大部分の家庭で起きる変化は、以下の2点です。

- ● 足腰の衰え

- ● 子どもが独り立ちし家に夫婦のみになる

足腰の衰え

足腰の衰えは、「段差につまずく」「転びやすい」などにつながります。高齢の方が転んだ話は、よく耳にするかと思いますが、本人は「この程度の場所でつまずいて…」と、いぶかしがったり、落ち込んだりしているものです。

転倒の主な原因は、加齢による身体機能の低下・病気や薬の影響・運動不足などが複合的にかかわっています。

高齢者の介護が必要となった主な原因は、認知症や脳血管疾患(脳卒中)に続き、「骨折・転倒」が※13.9% を占めており、1回の転倒から寝たきりになる人も。

※令和4年国民生活基礎調査(厚生労働省)より

身体機能の低下は筋力、バランス能力、瞬発力、持久力、柔軟性が衰え、とっさの反射的防御動作が行いづらくなるのが原因です。また、自分自身の予測した動作と現実の動作との間にズレが生じて、転倒を引き起こすことも。

そして、高齢者の転倒事故の6割は住み慣れた自宅で発生しています。(東京消防庁の統計)自宅内で転倒の多い場所は居間・寝室・玄関・階段・廊下・浴室です。

以上のような身体の変化から、階段の上り下りなどが危険、かつ面倒になってきます。

子どもが独り立ちし家に夫婦のみになる

老後の家族構成変化は、新築時と異なってきます。子どもたちが巣立つことで、居住人数が減るのが普通です。夫婦2人、あるいは独居の暮らしが増えてくるでしょう。

仕事をリタイアすれば家での時間が長くなる一方で、以前子どもたちが使っていた部屋は空き部屋となって、物置扱いとなることが多くなります。

子どもたちが物置代わりにするほか、通販で買って使わなくなった道具など、つい2階にものを溜めこんでしまうことに。

半面、普段から1階で過ごすことがほとんどとなるでしょう。

老後を快適な家にするために、新築時からの工夫が活きるのは、どのような点でしょうか。以下の点を間取りや構造に意識してみてください。

- ● 傾斜を緩やかにしけがを予防する

- ● トイレを複数設置する

- ● バリアフリー設計にする

- ● 多目的スペースを設ける

- ● 玄関・部屋のドアは引き戸がおすすめ

- ● リフォーム前提の設計にする

傾斜を緩やかにしけがを予防する

階段の傾斜のきつさは、上り下りをさらに大変にしてしまう要素となります。上る際に筋肉を駆使し、下りる際は転落の危険性が増すことになるためです。

年齢を重ねると筋力が弱ることで、足が上がりづらい、平衡感覚が取りづらいなども、上り下りが危険となる原因でしょう。

手すりの位置や段の大きさなども、使いやすさに関係します。バリアフリー法の基準 は以下です。

- ● 蹴上げ 16cm以下 (高さ)

- ● 踏み面 30cm以上 (水平面)

- ● 蹴込み 2cm以下 (水平面の張り出し)

- ● 幅員 140cm以上 (公共施設など。杖を使う人に有効な幅)

戸外の玄関アプローチもスペースが許す場合は階段ではなく、最初から緩やかな傾斜のスロープにしておくのも良いでしょう。

トイレを複数設置する

近年では1・2階両方にトイレを設けることが多くなりました。老後を考えると、トイレの複数設置は安心要素です。

夜間にトイレに起きる回数が増えるため、就寝しているフロア以外のトイレに向かうのは危険を伴います。暗い中の手探りや、ほかの家族を気遣いながら階段の上り下りなどの状況は避けましょう。

トイレが複数あれば、ノロウイルスやコロナなどの感染症にかかった家族と、高齢で免疫力の下がった家族の生活圏が重ならないようにする隔離も容易になります。朝のトイレ渋滞を避けることもできるでしょう。

バリアフリー設計にする

最初からバリアフリーを取り入れた設計にしておけば、以下のような構造のメリットを得られ、あとで改修する必要もありません。

- ● 廊下や動線が重なる通り道などの幅を広めにとっておく

- ● つまずきやすい段差は極力なくす

- ● 廊下やトイレなど手すりを設置する部分の壁を補強しておく

- ● 滑りにくい床材を選ぶ

手すりはあとから比較的安価に取り付け可能で、介護保険なども利用できますが、下地がしっかりしていれば安く簡単に工事しやすくなります。

ゆくゆくは動線となると考えられる場所を、今は仕切って使いたい場合は、あとで除去しやすい間仕切りの壁にしておくことも良いでしょう。

段差については、以下 のように建築上のさまざまな理由で設けられている場合もあります。

- ● 浴室=排水

- ● 玄関からの高さ=湿気対策

- ● ドア下の段差(くつずり)=戸のレール受け、床材の継ぎ目など

玄関の段差の原因となる1階居室の木造床面は、建築基準法により原則として地面から450mm以上高くする規定があります。

近年はさまざまな工夫で極力段差を設けない建材も登場しているので、相談してみましょう。

また、段差はすべてが悪いというわけではありません。玄関の上がり框(かまち)は腰かけて靴を脱ぎ履きするのに都合がいいです。リビングの畳コーナーの段差は、座椅子や布団など畳の行動に移るうえで、やはり腰かけて身体の姿勢を変えやすくなるでしょう。

多目的スペースを設ける

リビングに隣接して、多目的スペースを設けておけば、将来そこを就寝スペースにでき、安心です。

この多目的スペースは新築当初から機能性を発揮してくれます。子どもの寝かしつけから見守り、来客の宿泊、セカンドリビング、家事の合間の休憩場所、お昼寝場所などです。

段差を設けた畳スペースで、段差部分を収納にしておくと、来客の荷物や子どものおもちゃの一時保管に便利でしょう。寝室にするようになったら、前述のように段差に腰かけて体の向きを変えられて、重宝します。

玄関・部屋のドアは引き戸がおすすめ

近年使い勝手が良く見直されている引き戸は、とてもバリアフリー向きです。

過去の、メンテナンスしないと立て付けが悪く重くなる引き戸とは異なり、最新のタイプは動作が軽く、吊りタイプの場合は下の床面を完全に段差のない状態にできます。

もともと壁面以外に開閉のためのスペースを要さず、車いすなどでも出入りがしやすいうえ、開口部を大きくとることもやりやすいのが引き戸の利点でしょう。

段差がなく、大きく開くことのできる引き戸であれば、介護生活でも安心です。

現在は開き戸にしたいという場合でも、あとで引き戸にリフォームしやすいように考えておくと良いでしょう。

リフォーム前提の設計にする

前述のように、あとで間仕切り壁を取り払って、行動しやすい間取りに変えられるような設計もおすすめでしょう。家を支える耐力壁の位置を工夫し、「あとで抜ける壁」にするのです。

間取り変更に柔軟性を持たせておけば、「現在便利な間取り」と、「将来暮らしやすい間取り」を両立しやすいことになるでしょう。将来の生活動線も念頭に、プランを検討してください。

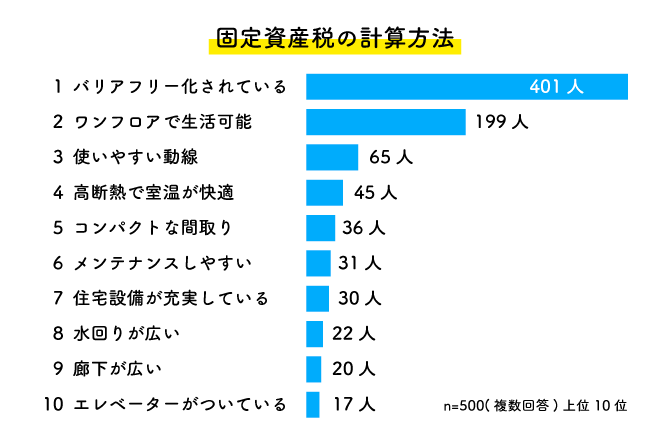

以下は、高齢者が住みやすい家の特徴をアンケート調査したものです。ここまでご紹介した「バリアフリー」「ワンフロア」「動線」などのキーワードが上位に来るなか、「高断熱で室温が快適」という項目があります。

広くて行動しやすいスペース取りと、移動しても温度差の少ない空間づくりの両方を意識しましょう。

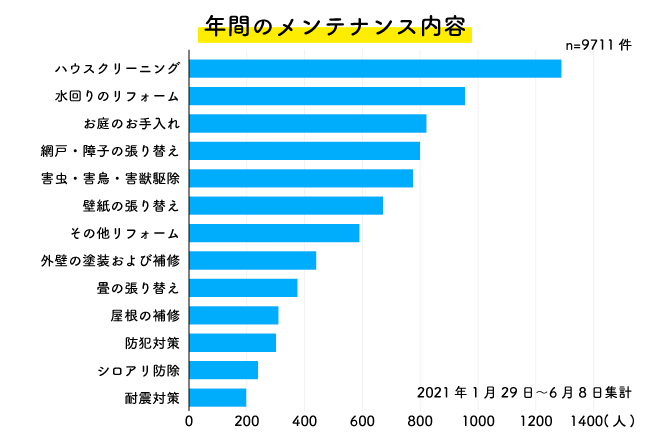

また、上記の結果でメンテナンスの容易性も挙げられています。以下は年間のメンテナンス内容を調べたアンケートです。

戸建て住宅ではこれだけの項目に対応することが年々面倒になることを予測して、コンパクトな間取りや平屋への支持が高くなる側面があると思われます。

老後を考えた平屋と2階建てそれぞれのメリット・デメリット

近年流行というだけでなく、老後の住まいとしても支持を受ける平屋ですが、2階建てとの比較で、老後も含んでトータルでの利点・欠点比較が必要です。以下で老後の暮らしも念頭に置きながら、比較してみましょう。

- ● 平屋のメリット・デメリット

- ● 2階建てのメリット・デメリット

平屋のメリット・デメリット

まず平屋について、メリットとデメリットを考えてみましょう。

平屋のメリット

- ● 階段移動がない

- ● メンテナンスがやりやすい

- ● 動線がシンプルでスムーズ

- ● 地震に強い

平屋のデメリット

- ● 広めの土地が必要

- ● プライバシーや防犯に気を遣う

- ● 同じ広さなら建築費は高め

- ● 水害に弱い

動線がシンプルで、階段がなく危険が少ない点は、平屋の大きなメリットでしょう。家のどこにでもアクセスしやすく、目が届く点も安心です。

ワンフロアの家は、間取りの工夫によって居室間の温度差を抑え気味にしやすくなります。2階建ての家は、冬の朝2階で起床して、階下に降りると「寒い」ということになりがちです。特に鉄筋コンクリート造の場合、温まるまでに時間を要するでしょう。エアコンのタイマー設定は必須です。

一方、重心が低く倒壊しにくい平屋は地震に強い半面、水害のときは逃げ場がなく、建物の重量が軽く流されやすいので、早めの避難が必要です。

メンテナンス費用上はお得な平屋ですが、土地と基礎の広さから、固定資産税はやや高めとなります。当初から郊外居住を考える場合は、運転免許返納後のことも考えて、生活の利便性は意識しておく必要があるでしょう。

2階建てのメリット・デメリット

続いて2階建てのメリット・デメリットをご覧ください。

2階建てのメリット

- ● 立地のいい場所でも建築面積を確保しやすい

- ● 建築コストが安め

- ● 間取りや部屋使いが柔軟にしやすい

2階建てのデメリット

- ● 階段移動が生じる

- ● 災害時の避難が遅れがち

- ● メンテナンスに足場が必須に=高額

高齢となってからの生活の利便性は、2階建てのほうが有利な家をつくりやすいです。土地が狭くとも家族全員に必要な容量の家を確保しやすく、老後はその立地の恩恵にそのままあずかれます。

平屋がワンフロアを実現するために基礎を大きくとり、建ぺい率の関係で広い土地も必要になるのに対して、2階建てはその必要がなく、建築費・固定資産税ともに抑えめにできるのもメリットです。

半面2階との行き来は将来的に不要になる、危険などの要素は否めません。なかには「前回いつ2階に上がったんだっけ…半年前?」という人も。

使わない家財などを溜めこみがち になるのは、心身の健康を維持するうえでストレスになり、セルフネグレクトにつながるともいわれています。1階まで散らかりだしたら、要注意です。

平屋と2階建てどちらが老後に良いかというと、平屋が有利に思えますが、ご家族の生活やニーズに合わせて考えてみましょう。

老後を考えた2階建ての間取り例3選

この項では、老後を考えた2階建ての間取りをご紹介します。現在の暮らしも大切にしつつ、老後を見越したプラン、最初から老後に対応するメリットを活かしたプランなどをご覧ください。

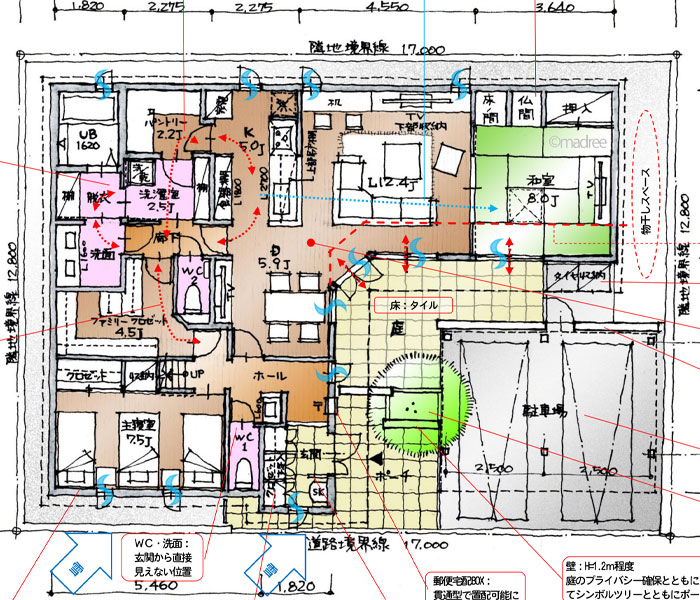

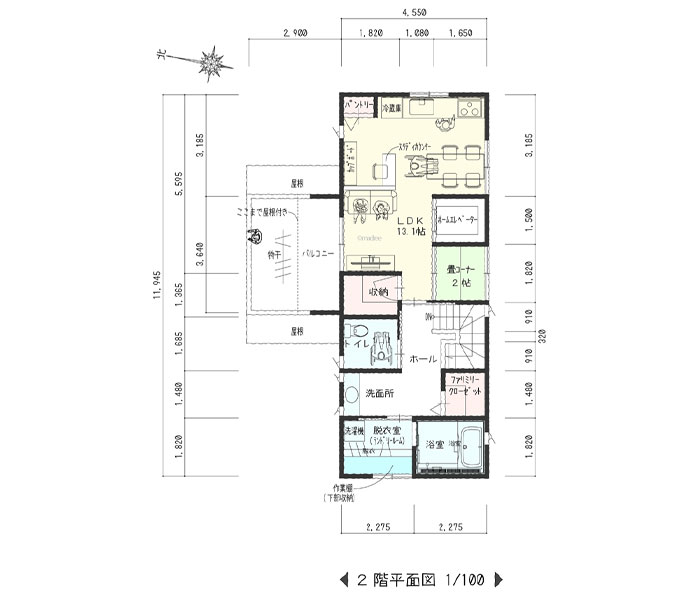

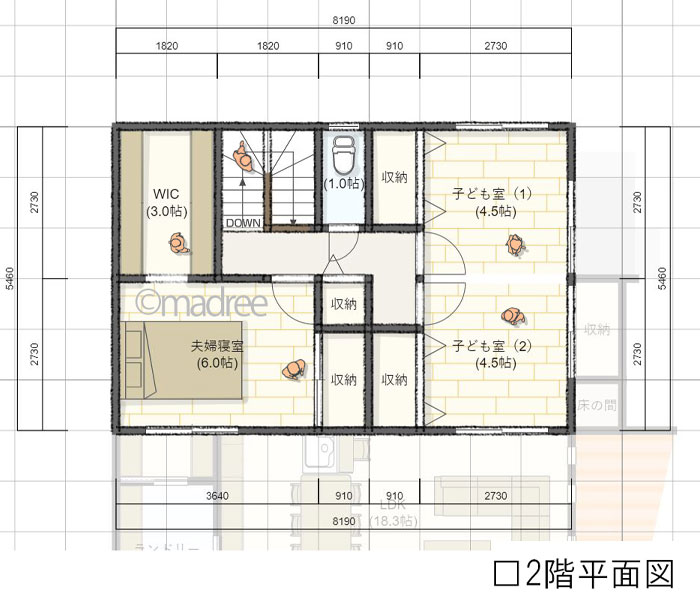

多目的スペースを取り入れた間取り

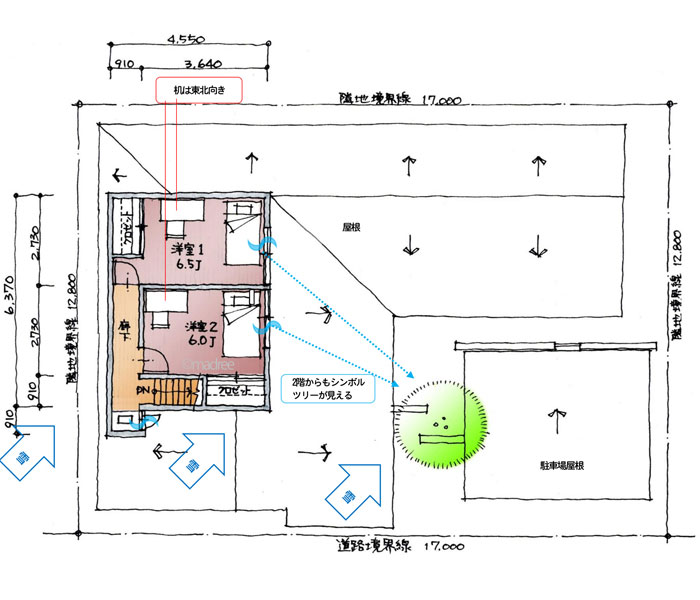

将来の動線に工夫が凝らされているプランです。使わなくなる2階は、子ども部屋用で最小限の広さとなっています。ゆくゆくは2階の使用がほとんどなくなる前提です。

このような場合、2階には壁面や屋根裏に風通しと排熱 ができるよう、換気用の電動ファンを設けておくと家の傷み対策になります。

現在は家族のためのユーティリティスペースとしてフル稼働する和室8帖。セカンドリビングとしてテレビや掘りごたつも備えますが、ゆくゆくはここが押し入れまで備えた寝室です。

現在のダイニングテーブルは撤去して広い動線を確保。リビングをダイニングに転用すれば、非常にコンパクトな生活空間に変身します。そして主寝室は収納に早変わり。

主寝室を使い続ける場合でも、トイレは隣接して設けられているため、夜間のトイレもこれなら安心です。大きなパントリーを活かし、重量物のストック買い物は、定期的に子どもたちに頼むこともできます。

さらに、8帖和室の窓に上がりかまちをつくれば、最短の動線で車との行き来が可能です。

バリアフリー設計を取り入れた間取り

ご家族に車いす使用者のいるプランで、当初からバリアフリーを導入した設計の家です。「車いすなのに2階リビング?」=階段のデメリットを帳消しにするホームエレベーターを備えたことで、設計の自由度が一気に広がっています。

都心の狭小地で2階建てにし、充分な生活スペースを確保、住宅密集地でも明るい2階リビングを採用。将来、老後にも生活や交通の利便性を享受できます。

居室同様に移動空間を重視した結果、車いす対応するためにシンプルで広めの各動線は、快適で使い勝手が良く、家族全員にメリットが大きいでしょう。

玄関ホール上の物干しを兼ねた大きなテラスは、リビングに気持ちの良い眺めをもたらしてくれそうです。

動線を意識した渋滞の起きない間取り

両親との同居を既に行っている家の例です。リビングそばの和室はしっかり壁面で守られ、就寝やほかの家族の生活音が気になりにくい構造となっています。やはりリビングとの段差をとっており、起居や移動がしやすい構造です。

家の半面はゆったりした広めの動線、反対の反面はとても合理的な家事動線となっており、両方の動線が交わって渋滞を生まない設計となっています。また、これだけコンパクトにまとめられた家事動線は珍しいといえるでしょう。

ゆとりある土間収納も、外出用の装いや荷物を決まった場所にまとめておけるため、高齢の方には優しい設計です。トイレも1階・2階ともに就寝時にも使いやすい設計といえるでしょう。

まとめ

老後を考えた2階建ての間取りをご紹介するとともに、快適にするポイントや、2階建てのメリットなどをご紹介しました。

2階建ての家も、工夫次第で老後の生活に優しい間取りを実現できますが、なかでも都心部での家づくりに機能を発揮するのはホームエレベーターです。利便性が高く、安全で、間取りを有効活用できます。

相場として設置に200~400万円 、電気代に月500円、維持費に年間5~10万円とそれなりの負担は必要ですが、検討の価値はあるかもしれません。

提供

総合住宅展示場ハウジングステージ編集部

© Housing Stage All rights reserved.

この記事はハウジングステージ編集部が提供しています。