2023.05.25

一平米の広さ、坪数は?家を購入する際に知っておきたい、家の大きさの把握

住宅の購入を検討するなかで、平米や坪数、畳数などさまざまな単位を目にします。しかし、住宅に関する単位は日常生活であまり馴染みがないため、具体的にどの程度の広さなのかイメージできない方も多いでしょう。

そこで本記事では一平米や一坪の広さ、畳数との関係を解説します。家族の人数に応じた必要な広さの目安も紹介するため、本記事を読んでいただければどの程度の広さを確保すればいいかが明確になり、より具体的な計画を立てられるでしょう。

INDEX

平米・坪、畳など、家の大きさを表す単位、簡単解説

家の大きさを表す単位は、主に以下の3つです。

- ● 平米(㎡)

- ● 坪

- ● 畳

不動産広告ではメートル法での表記がルール となっているため、一般的には平米(㎡)が利用されます。

しかし、不動産業界では未だに坪数で換算することが多く、坪単価といった言葉も多く見聞きします。

それぞれの関係を把握しておくことで、家の広さや単価のイメージが掴みやすくなるため、まずは3つの単位の理解を深めましょう。

坪と平米(㎡)、畳の関係

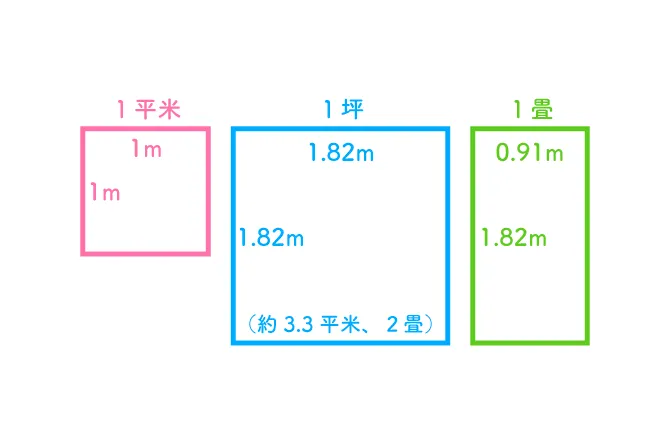

家の広さを表す最も基本的な単位は、平米(㎡)。

1㎡であれば、1m×1mの正方形の広さに相当します。

一方、坪数は建物の建築面積(※1)や延床面積(※2)などを表す際に使われるほか、坪単価○○万円といったように、ハウスメーカーや工務店の1坪当たりの建築費用を比較検討する際に用いられます。

1坪を平米(㎡)で表すと、1坪=約3.3057㎡となります。

(分かりやすく1坪=3.3㎡で計算することもあります)

また、1坪を畳で表すと、1坪=約2畳です。

これらをもとに坪数を平米(㎡)、畳で表すと以下のようになります。

| 平米(㎡) | 畳 | |

|---|---|---|

| 1坪 | 3.31㎡ | 約2畳 |

| 2坪 | 6.61㎡ | 約4畳 |

| 3坪 | 9.92㎡ | 約6畳 |

| 4坪 | 13.22㎡ | 約8畳 |

| 5坪 | 16.53㎡ | 約10畳 |

| 10坪 | 33.06㎡ | 約20畳 |

| 15坪 | 49.59㎡ | 約30畳 |

| 20坪 | 66.11㎡ | 約40畳 |

| 25坪 | 82.64㎡ | 約50畳 |

| 30坪 | 99.17㎡ | 約60畳 |

| 40坪 | 133.23㎡ | 約80畳 |

| 50坪 | 165.29㎡ | 約100畳 |

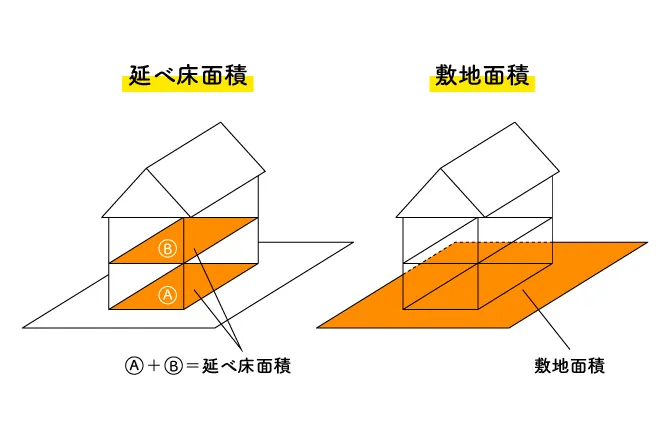

※1:建築面積とは、建物を真上から見たときの壁、柱の中心線で囲まれた面積を指します。庇(ひさし)などが外壁中心線から突き出している場合、1m以下であれば建築面積に算入されません。1mを超える場合は、庇の先端から1m後退した範囲を除いて建築面積に算入されます。

※2:延床面積とは、建物の各階の床面積を合計したものを指します。2階建てであれば、1階、2階の床面積を合計したものになりますが、延床面積には、バルコニーや吹き抜けの面積は含まれません。

畳と平米(㎡)、坪の関係

畳という単位は、間取りにおけるリビングや部屋の広さを表す際に使われます。

その名の通り、畳1枚分の広さが基準になります。

ただし、1畳の大きさは地域によって差があります。

- ● 関東では、「江戸間」(0.878m×1.76m=約1.55㎡)

- ● 西日本で多く使われる、「京間」(0.955m×1.91m=1.82㎡)

- ● 東海圏で多く見られる、「中京間」(0.91m×1.82m=1.66㎡)、

- ● 公団住宅やマンションなどでは、「団地間」(0.85m×1.7m=1.45㎡が多い)

ただ、不動産の表示に関する公正競争規約によって、1畳の広さは、1.62㎡ (壁芯面積)以上を指すと定められています。(不動産公正取引協議会連合会)

畳を平米(㎡)、坪で表すと以下のようになります。

| 平米(㎡) | 坪 | |

|---|---|---|

| 1畳 | 1.62㎡ | 約0.5坪 |

| 6畳 | 9.72㎡ | 約3坪 |

| 8畳 | 12.96㎡ | 約4坪 |

| 10畳 | 16.2㎡ | 約5坪 |

| 12畳 | 19.44㎡ | 約6坪 |

| 16畳 | 25.92㎡ | 約8坪 |

| 20畳 | 32.4㎡ | 約10坪 |

(1畳=1.62㎡として計算)

子どもがいる家族(核家族)、二世帯同居家族それぞれ広さの目安は?

それぞれの単位が示す広さをイメージできたところで、住宅を購入するときにどれくらいの広さを確保すべきなのかを見ていきましょう。

国が示す基準をもとに、子どもがいる世帯(核家族)と二世帯住宅の広さの目安を紹介します。実際に建てられた住宅の平均的な広さなども参考に、必要な面積を考えてみましょう。

国が示す広さの基準

国は住宅に必要な床面積について、最低居住面積水準と誘導居住面積水準の基準を設けています。具体的な内容は以下の表の通りです。

| 概要 | 算定式 | ||

|---|---|---|---|

| 最低居住面積水準 | 世帯人数に応じて、健康で文化的な住生活に必要不可欠な住宅面積の水準 | 2人以上の世帯:10平米 × 世帯人数 + 10平米 | |

| 誘導居住面積 | 世帯人数に応じて豊かな住生活の実現の前提として、多様なライフスタイルを想定した場合に必要な住宅面積の水準 | 【都市居住型】都心とその周辺での共同住宅居住を想定 | 2人以上の世帯:20平米 × 世帯人数 + 15平米 |

| 【一般型】 郊外や都市部以外での戸建て 住宅居住を想定 |

2人以上の世帯:25平米 × 世帯人数 + 25平米 | ||

上記の基準をもとに計算した、世帯人数別の床面積は以下の通りです。

| 世帯人数別の住戸専用面積(㎡) | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| 単身 | 2人 | 3人 | 4人 | ||

| 誘導居住面積水準 | 一般型 | 55 | 75【75】 | 100【87.5】 | 125【112.5】 |

| 都市居住型 | 40 | 55【55】 | 75【65】 | 95【85】 | |

| 最低居住面積水準 | 25 | 30【30】 | 40【35】 | 50【45】 | |

子どもがいる世帯(核家族)の基準

また、マンションと一戸建てでは求められる広さの基準が異なります。

このうち、郊外や都市部以外での戸建て住宅を想定した「誘導居住面積」(一般型)の基準は以下の通りです。

「25㎡×世帯人数+25㎡」(※3)

※3 世帯に3~5歳児がいる場合、1人当たりの必要面積は緩和されますがここでは考慮していません。

この基準でいくと、

- ・3人家族(夫婦+子ども1人):100㎡

- ・4人家族(夫婦+子ども2人):125㎡

- ・5人家族(夫婦+子ども3人):150㎡

豊かな生活のために求められる広さの目安はこのくらいになります。

二世帯同居世帯の基準

二世帯同居家族の場合はキッチンやトイレ、お風呂などの水まわりや、リビング、玄関などを世帯間でどれくらい共用するかで必要となる広さが変わります。

二世帯の共用するスペースによって、大きく3つのタイプがあります。

- ・すべてのスペースを完全に共用する「完全同居型」

- ・玄関などだけを共用する「一部共用型」

- ・すべての水まわり、玄関、リビングなどを共用しない「完全分離型」

必要とする居住面積について、完全同居型では、前述の誘導居住面積を目安に考えることもできそうです。

一方、「一部共用型」や「完全分離型」では、共用しないスペースについては、二世帯分考える必要があります。

二世帯住宅の場合、各世帯の求める生活やプライバシー性、生活動線などを個々に判断したうえで、必要となる広さを決めるため、一概に基準を示すことは難しいでしょう。

実際にどれくらいの広さの家を建てられている?

前述のような国の基準に対して、実際にどれくらいの広さの家が建てられているのでしょうか。

総務省の「住宅・土地統計調査」によると、保有する持家一戸建ての戸当たり延べ面積は、全国平均で129.6㎡ となっています。(平成30年調査)

また、国土交通省の「住宅着工統計」によると、新たに建てられた新設住宅(持家)の床面積は、全国平均で117.9㎡ となっています。(令和2年度住宅着工統計)

※ここでいう「持家」とは、建築主が自分で居住する目的で建築するもの

地域によって差はありますが、4人家族に必要な誘導居住面積(125㎡)に近い広さは、概ね満たされています。

間取りについて

一戸建ての間取りを考える場合、敷地の広さや道路付け(方角)、採光や通風、外構計画、その場所に適用される法令など、さまざまな要素を考える必要があります。

ただし、間取りについても、家族構成や人数が基本になります。

夫婦と子ども1人の3人家族の場合、LDK以外に夫婦の寝室と子ども部屋を考えた2LDK以上の間取りが考えられます。

同様に、4人家族や5人家族の場合も、3LDKあるいは4LDK以上が基本となります。

※LDKはリビング(L)、ダイニング(D)、キッチン(K)が1つにまとまった部屋を指します。

一般的にLDKの広さは、キッチンの広さ(5畳程度)を考えると、4人以上の家族で16畳は確保したいところです。

40人家族で、4人掛けのダイニングテーブルやソファを置くことを考えた場合、16~20畳の広さが一つの目安といわれています。

そして、LDKと寝室や子ども部屋以外に、来客用の客間や収納のための部屋(納戸)、近年では在宅ワークで使える仕事部屋を設けることが考えられます。

また、家族の人数が増えるほど、トイレの数や必要となる収納スペースも増える傾向があります。

特に、収納スペースの配置は大切です。全体の床面積に対する収納スペースの割合を収納率といいますが、10~15%が望ましいといわれています。

そのため、間取りを考えるうえでも、予算や生活動線の設計、収納スペースの配置など、何を優先するかをしっかり考えることが大切です。

加えて、将来子どもが独立した後の生活や間取りの変更、部屋の活用方法など、ライフプランを踏まえた間取りを考えておくことも大切です。

ロフトやベランダは延床面積に入るの?

延床面積とは建物の床面積の合計を指しますが、床面積に算入されない箇所があります。

そのため、ゆとりを持った間取りにするには、延床面積に算入されない箇所を除いたうえで、誘導居住面積に近い広さを確保するのがおすすめです。

床面積に算入される箇所と算入されない箇所は、以下の表を参考にしてください。

| 床面積に算入される箇所 | ● 居室 ● 収納スペース ● クローゼット ● 浴室 ● トイレ ● キッチン |

| 床面積に算入されない箇所 |

● 出窓 ● バルコニー ● ベランダ ● 玄関ポーチ ● ロフト ● 吹き抜け ● ウッドデッキ ● ビルトインガレージ ● 屋外階段 |

なお、床面積に算入されない箇所は条件付きであるケースが多いです。具体的には以下の通りです。

| ベランダ・バルコニー | 外壁から2m以内までは不算入 |

| ロフト | ・天井高1.4m以下 ・面積は設置する階の床面積の1/2以下 ・はしごは取り外し可能 |

| ビルトインガレージ | 建物の延床面積の1/5以内の広さまでは不算入 |

| 屋外階段 | ・屋外階段の周長の1/2以上が外部に開放 ・階段の天井から手すりや壁までの高さが1.1m以上 ・階段の外部に開放されている部分が、天井の高さの1/2以上 |

| 出窓 | ・床から出窓下までの高さが30cm以上 ・外壁面から出た水平距離が50cm未満 ・見付面積の半分以上が窓 |

住宅の広さは家族の暮らしに合った広さを選ぼう!

住宅の購入は人生における大きな決断であるため、どのような広さにするべきか悩む方も多いでしょう。

しかし、いろんな情報を集めるなかで平均的な数字だけを参考にするのはおすすめしません。平均には端に大きな数字や小さな数字も含まれており、実態にそぐわないケースも多いためです。

総務省や国交省の統計によると120平米前後の住宅が多いですが、家族の人数や理想の暮らしによっては120平米でないほうが適している可能性もあるでしょう。

たとえば「開放的な庭を作りたいから建物の面積を減らしたい」「将来的に両親も一緒に生活したいから建物を広くしたい」などです。

このような個別の事情やニーズをもとに、家族にあった最適な広さを考えてみましょう。

なお、個別の事情やニーズに沿った住宅を購入するのであれば、注文住宅がおすすめです。マンションや建売住宅は既に完成したものから選ばなければならないため、100%満足できる住宅に住むのは難しいでしょう。

理想の生活を実現するためにも注文住宅を検討してみましょう。

ただし、予算や地域によって建てられる住宅は異なります。家づくりのイメージを膨らませるために、まずは住宅展示場などに訪れ、モデルハウスを見学しましょう。

まとめ

ここまで家の広さを表す単位や必要とする広さ、間取りについてお伝えしてきました。

完成済みの分譲戸建てを購入する場合は別として、未完成の分譲住宅や注文住宅で家を建てる場合は実際の広さや間取りを見て体感することができません。

だからこそ、購入前に建物全体の大きさや各部屋の広さ、生活動線について、できるだけイメージしておくことが大切です。

また、都心部や地方都市の駅近くでは十分な敷地面積が確保できず、3階建ての一戸建て住宅を検討される方も少なくありません。

3階建ては2階建てと比べ、階段や廊下の面積も異なります。将来の生活を踏まえて、上下階の生活道線や水まわりの配置などを考える必要があります。

家族の状況や敷地の条件は、1人1人異なるため、生活するうえでの優先順位をしっかりと確認しながら、必要となる家の広さや間取りについて考えてみましょう。

執筆・情報提供

岡﨑渉(おかざきわたる)

© Housing Stage All rights reserved.

この記事はハウジングステージ編集部が提供しています。