2023.04.27

パントリーの間取りで失敗しないための対策!奥行きがある収納の活用についても解説

最終更新日:2024/06/07

住宅の間取りを考えるうえで、パントリーを設置するべきかどうか悩んでいる方も多いのではないでしょうか。

パントリーを設置すると収納が増えるため、キッチンまわりがスッキリします。しかし、他の箇所との兼ね合いを考えずに作ると、使い勝手の悪いパントリーになってしまうため注意が必要です。

そこで本記事では、パントリーの間取りで失敗しないための対策やポイントを解説します。本記事を読んでいただければ、自宅の間取りに合った便利なパントリーを作れるでしょう。

住宅の間取りを考えている方は、ぜひ参考にしてください。

INDEX

パントリーの3つのタイプ

パントリーとは食品庫のことです。

食材以外にも食器や冷蔵庫、炊飯器、電子レンジなどの家電を置けるため、パントリーを作るとキッチンスペースを有効活用できます。

オープンキッチンやアイランドキッチンのようにリビングとキッチンが一体となっている場合、キッチンが散らかっていると来客時に目立ってしまいますが、パントリーがあれば心配はいりません。

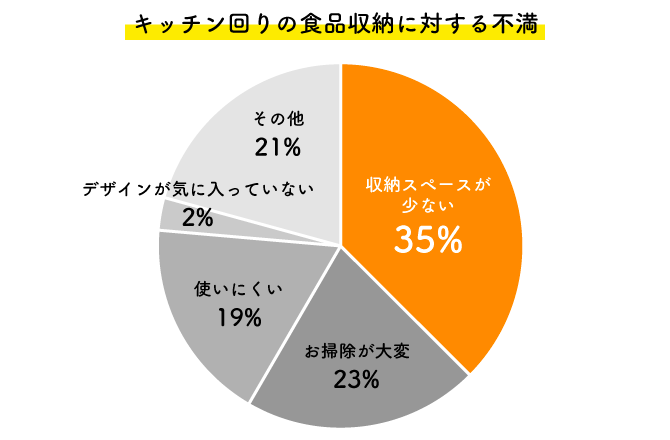

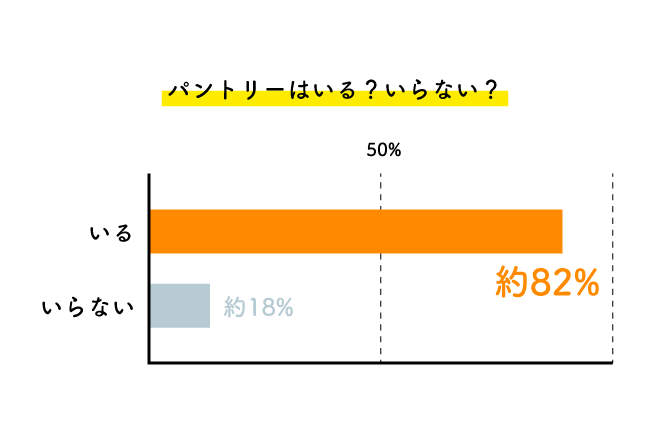

キッチン回りの食品収納は、以下のデータが示すように大多数の方が不満を持っており、約3分の1がキッチンの収納が足りない、8割以上がパントリーが欲しいという結果になっています。

「パントリーをうまく設置できると暮らしやすくなるのに」という気持ちが伝わってきます。

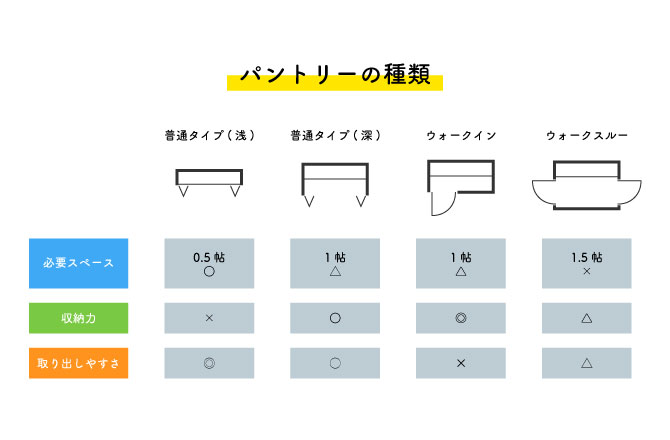

なお、パントリーと一口にいっても種類は以下の3つに分けられます。

- ● ウォークインタイプ

- ● ウォークスルータイプ

- ● 壁付けタイプ

本章では各種類の特徴を解説します。住宅の間取りに合わせて適切なタイプを選びましょう。

ウォークインタイプ

ウォークインタイプとは、ウォークインクローゼットのように人が歩けるスペースが確保されたパントリーです。

居室ではありませんが、入り口以外の三方向が壁で囲われているため納戸のようなスペースです。

パントリー内は食器や食材を置くのが一般的ですが、広い面積を確保できれば冷蔵庫などの大型家具も設置できます。

家電や食器を人目に付かないところに置き、キッチンをきれいに見せたい方はウォークインタイプのパントリーを検討しましょう。

ウォークスルータイプ

ウォークスルータイプとは、出入り口が二箇所ありキッチン側と別の部屋から出入りできるパントリーです。買ってきた食材をそのままパントリーに持ち込めるように、玄関や廊下につなげるのが一般的です。

ウォークスルータイプのパントリーは、ウォークインタイプよりも利便性や風通しに優れています。しかし、出入り口を二箇所作る必要があるため、同じ面積の場合はウォークインタイプよりも収納が少なくなると考えましょう。

壁付けタイプ

壁付けタイプのパントリーは、ウォークインタイプやウォークスルータイプのような専用スペースを設けずに、キッチンの壁にパントリースペースを作ります。

他のタイプと比較すると収納力は劣りますが、キッチンにいながら家電の操作や食器の取り出しができるため効率的に家事をこなせます。

しかし、リビング側からパントリースペースが見えてしまう可能性があるため、目隠しを設けるなどの工夫が必要です。

独立したパントリーを作るスペースがない方は、壁付けタイプを検討しましょう。

パントリーのメリット・デメリット

パントリーにはメリットもあればデメリットもあります。

本章では住宅にパントリーを作るメリット・デメリットを詳しく解説します。パントリーの特徴を踏まえて、パントリーを設置するべきかどうかを考えましょう。

パントリーのメリット

パントリーを作るメリットは以下の通りです。

- ● 多くのモノを収納できる

- ● キッチンがスッキリする

各メリットについて詳しく見ていきましょう。

多くのモノを収納できる

パントリーを作ると多くのモノを収納できます。

これまで購入してきた食器やまとめ買いした食材、調味料、キッチン用品などの置き場に困っている方は多いでしょう。

これらをキッチンに置いてしまうと見栄えが悪くなることに加え、調理スペースが狭くなってしまいます。しかし、パントリーを作ればキッチンがモノで溢れかえることもなくなり、気持ち良く家事がこなせます。また、収納が豊富にあるためスーパーに買い物に行く頻度も減らせるでしょう。

キッチンがスッキリする

パントリーを作るとキッチンの荷物をパントリーに置けるため、キッチンがスッキリします。

キッチン収納として人気なのはカップボードですが、カップボードに炊飯器や食器を置くとリビング側から見られてしまいます。

見せる収納としてカップボードを活用するのも良いのですが、見栄えを良くするにはこまめに掃除や整頓をしなければなりません。来客が多い家庭や掃除が苦手な方にとってカップボードでの収納は苦労も多いでしょう。

一方、パントリーであればリビング側から見えないため、収納の見栄えを気にする必要はありません。キッチンに不要なものはパントリーにしまい、キッチンを広々と使いましょう。

パントリーのデメリット

パントリーのデメリットは以下の通りです。

- ● 面積を確保するのが難しい

- ● つい余計なものを買いすぎてしまう

各デメリットについて詳しく見ていきましょう。

面積を確保するのが難しい

パントリーを作ると家事が便利になりますが、家の広さは限られているためすべての住宅でパントリースペースを確保するのは難しいでしょう。パントリーを広くする分、他の部屋を狭くしなければならない可能性があります。

また、パントリーはキッチンの近くに作るのが一般的ですが、リビングや浴室など他の部屋との兼ね合いで最適な箇所にパントリーを作れない場合もあるでしょう。家づくりで後悔しないためにも、各部屋の優先度をもとに間取りを考える必要があります。

つい余計なものを買いすぎてしまう

パントリーのような広い収納スペースがあると、つい余計なものまで買ってしまう点に注意が必要です。

食材は賞味期限・消費期限があるため、必要以上に買いすぎると腐らせてしまうでしょう。特に夏場はパントリー内が高温多湿になり、食材も傷みやすくなります。

また、食材だけでなく使用頻度の低い食器や調理器具も購入しがちです。置ける場所があるとしても本当に必要かどうかを踏まえて購入しましょう。

パントリーの間取りでよくある失敗と対策

パントリーの間取りでよくある失敗は以下の通りです。

- ● 広さが合わない

- ● コンセントが少ない

- ● 湿気がこもる

- ● 暗くて使いにくい

- ● 動線が使いにくい

本章では上記の具体的な内容と対策を紹介します。失敗事例を踏まえて最適な間取りを考えましょう。

広さが合わない

パントリーの広さが十分でないと、収納が不足してパントリーを作る目的が達成できない可能性があります。反対に広く作りすぎて持て余してしまうこともあるでしょう。広く作りすぎると「他の部屋をもっと広くするべきだった」と、後悔の原因にもなります。

パントリーを作る前に収納するモノの量や種類を把握して、必要な広さを計算する必要があります。また、パントリーに収まらないものは、他の収納スペースに分散させることも検討しましょう。

コンセントが少ない

パントリーには食材だけでなく、冷蔵庫や電子レンジ、調理器具などを設置できますが、コンセントの数が少ないと必要な機器を設置できない可能性があります。

パントリーを設計する際は、設置する家電をもとにいくつのコンセントが必要かを確認しましょう。掃除機などにコンセントを使うタイミングもあるため、少し多めに作っておいても良いでしょう。

なお、使用する家電によってはアース端子付きのコンセントが必要です。アース端子は漏電した際に電気を逃がす役割があり、アース端子を接続しないと火災などの危険があります。

アース端子がない場合は、電気工事店や家電販売店に依頼する必要があるため、二度手間にならないように建築時に取り付けておきましょう。

湿気がこもる

押し入れやクローゼット同様にパントリーは湿気がこもりやすいです。湿気がこもると食材が傷みやすくなるため、夏場などは特に気を付けましょう。

パントリーに湿気がこもるのを防ぐには、パントリー内に窓や換気扇を設置するのがおすすめです。ただし、パントリーが北側にあると日が当たらず冬場に結露が生じる場合もあるため、方位には注意しましょう。

他にも、ウォークスルータイプにして風通しを良くする方法や、湿気を吸収する壁材を使用する方法があります。建築後に湿度対策する場合は、除湿機や除湿剤を使用しましょう。

暗くて使いにくい

パントリーには必ず照明を設置しましょう。

パントリーの奥は夜間だけでなく日中も暗くて見えにくいため、食材を探すのに手間がかかります。また、高い場所のモノを取るときには危険もあるでしょう。

パントリー内すべてが十分な明るさで照らされるように、照明の位置を考慮する必要があります。人感センサーを付けると、買い物帰りで両手がふさがっているときでも便利です。

動線が使いにくい

パントリーがキッチンから離れていると食材の取り出しや収納に時間がかかってしまうため、キッチン近くに設置するのが望ましいです。

また、玄関から離れていると買い物後の荷物運びが大変であるため、玄関との位置関係も重要です。

玄関の近くに設置できない場合は勝手口付近にパントリーを設けたり、パントリー内に勝手口を設けたりと、便利な動線を考えましょう。

なお、パントリーの出入り口は引き戸にするのがおすすめです。引き戸にするとパントリーを開けっ放しにできることに加え、両手がふさがっているときでも出入りしやすくなります。

パントリーを設ける際のポイント

パントリーを設ける際のポイントは以下の通りです。

- ● 可動棚にする

- ● 棚の奥行きを変える

- ● 生活を具体的にイメージする

上記のポイントを意識することで、使い勝手の良いパントリーを作れるでしょう。各項目について詳しく解説します。

可動棚にする

パントリーは可動棚にすると利便性が向上します。パントリーに収納するものは大きさや形が異なりますが、可動棚であれば柔軟に調整できるためです。

水などの重いものは下に置き、普段使うものは目線の高さに置くなど、使いやすいようにカスタマイズしてみましょう。パントリーの使い方や置くものが今後変わる可能性があるため、柔軟に対応できるようにしておくことが大切です。

棚の奥行きを変える

パントリーは棚の奥行きを変えることで、さまざまなものを収納できます。

たとえば「奥行きが浅い棚には缶詰やスパイスなどの小さなものを収納する」「奥行きが深い棚には調理器具や保存容器を収納する」などです。

一般的にお皿やグラス、調味料などは奥行き30cm程度、キッチン家電やホットプレートなどは45cm程度の奥行きがあると収納しやすくなります。

また、60cm程度の奥行きが深いものを作ると、現在は使用していない荷物や非常食を一箇所にまとめておけます。

生活を具体的にイメージする

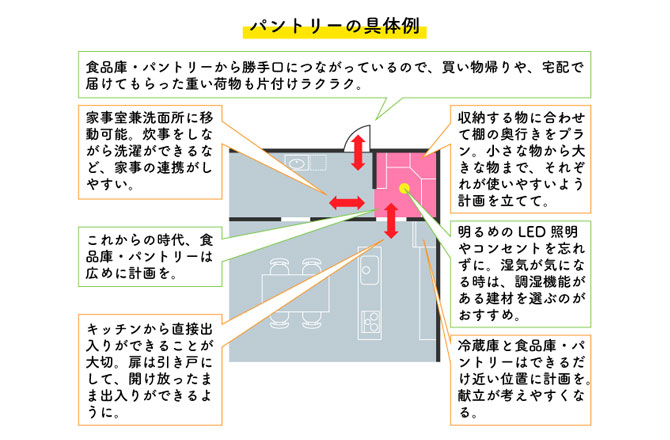

パントリーを設ける際は家族のライフスタイルに合わせて動線や収納するものなど、具体的な生活を考える必要があります。

パントリーの具体例は以下の図を参考にしてください。

間取りを考える際は上記のように個々に理由を添えることで、失敗を避けられるでしょう。

失敗しないパントリーの用途

パントリーは、買い物からの帰宅動線で、食品以外のものを収納したり、キッチンに置ききれない食器・調理器具などをストックしたりできます。どのように活用し、管理するかを考えておきましょう。

パントリーには何をしまう?

Webサイトなどを参考にして、パントリーに何をしまうかを考えると、何にどのくらいの容積が必要かが分かります。以下は、収納すると良い品目の参考例です。

パントリーに収納すると良い品目

| 常温保存する食品 | 野菜・果物・穀類 | イモ類・根菜類・玉ねぎ・トマト・バナナ・かんきつ類・パン・ナッツ類他 |

|---|---|---|

| 調味料

※開封後は冷蔵庫保管のものも含む。 |

食用油類・ジャム・ドレッシング・たれ類・砂糖・塩・醤油他 | |

| 缶詰類 | 缶詰・びん詰食品 | |

| インスタント・レトルト食品 | カップ麺・レトルトカレー他 | |

| 飲料 | お酒・ペットボトル飲料・ミネラルウォーター他 | |

| 非常食 | 災害食(乾パン・アルファ化米・羊羹など) | |

| 食器 | 大きくて場所を取る食器 | 大皿・土鍋など |

| 年に数回しか使わない食器 | お重や屠蘇器など | |

| 調理器具 | 普段使わない調理家電 | ミキサーやホットプレートなど |

| 特定のシーズン以外、出番が少ないもの | かき氷機や卓上コンロなど | |

| 日用品・消耗品 | スーパー・ドラッグストアなどの買い物 | タオル・シャンプー・洗剤・ティシュ・トイレットペーパー・生理用品・ハンドソープ・キッチンペーパー・アルミホイル・漂白剤・歯磨き粉など |

どこに入れたか分からないという事態を避けるために、冷蔵庫やクローゼット、納戸にしまう品との仕分けをしておきましょう。

パントリーに置かない方がいいもの

パントリーの保管が不向きな食品は、賞味期限が短いものや、生鮮食品で腐りやすいもの、要冷蔵のものです。

ついパントリーに一緒に保管しがちですが、判断があいまいなものもあるので、基準をはっきりさせておきましょう。一度開封したものも、ハチミツなど一部のものを除いて要冷蔵です。

このほか、季節によっては、湿気に弱いものを冷蔵庫に移す方がいい場合があります。たとえば梅雨になると根菜類やお米は、冷蔵庫の野菜室に引っ越しさせる方が、傷みが遅くなります

パントリーで、段ボールやスーパーの袋に入れっぱなしの保管をするのは良くありません。段ボールを好む害虫が集まりやすくなったり、中が見えずに放置されたりするためです。

パントリーの管理方法

まずパントリーの中で、どこに何を置くかのマイルールを決めます。たとえば上段にはキッチンペーパーなどの軽いもの、中段には調味料や缶詰などの良く使うもの、下段はミネラルウォーターやお米など重いものがおすすめです。

すべて中が見えるか、何が入っているかをラベリングしておき、補充するものを確認してから買い物に出かけるようにします。

奥行きのあるパントリーを収納として活用するコツ

パントリーの間取りに失敗しない予備知識として、収納の事例をご紹介します。理想のキッチン収納を作る参考にしてください。

最下段をキャスターつきワゴンに

最下段に飲み物やお米、調味料ペットボトルなどの重いものを置くうえで、キャスター付きのワゴンを活用すると、使い勝手が向上します。高さや段数など、用途に合わせて選び、購入しましょう。

奥行きのあるパントリーに重量のあるものを収納していても、気軽にキャスターでワゴンごと引き出して利用できれば、楽に引き出せます。60~70センチ位の奥行きがあれば、ワゴンを縦方向にしまっておくこともできそうです。

100円均一のかごを活用する

100円均一ショップのかご類を、パントリー内の整理に活用しましょう。色を統一したり、分類の目印にしたりできます。形も素材もさまざまな種類から選ぶことができます。

かごには小さめの調味料、レトルトやインスタントの食品、乾物類、缶飲料、缶詰などを整理してしまっておくと便利です。高い位置に置くのはなるべく重量の軽いものにし、透明のかごで中身を見えやすくすると良いでしょう。

かご類も引き出しの代わりになるため、奥行きのあるパントリーでは、収納効率を高めてくれます。

分別できるごみ箱を置く

キッチンはさまざまなゴミが出やすい場所なので、分別できるごみ箱をパントリー内に設けると、合理的な動線でゴミ処理ができて便利です。

生ゴミは食材と一緒に置くのは避けたいですが、分別ゴミのスペースが作れると、キッチンやダイニングはその分広く使えるようになるでしょう。

このほか、冷蔵庫や冷凍庫もパントリーの中に置き場所を確保できると、キッチン回りはさらにすっきりし、食材の管理もしやすくなります。

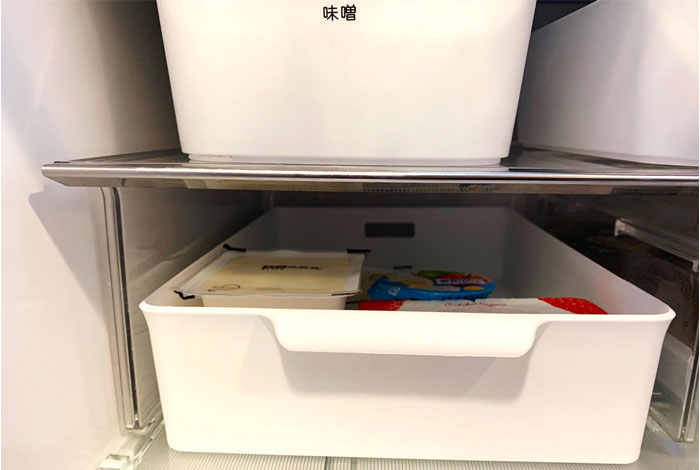

大きめの引き出し

大きめの引き出しがあると、食器等の収納にも活用できます。前述の棚の奥行き同様、45cm程度の奥行きがあると、たまに使う電動調理器具や食器、60cm程度の奥行きがあれば大きめの鍋や非常食を置けるでしょう。

「食材はパントリーに」とこだわる必要はありません。シンク下の引き出しをうまく区切ったり、かごを活用したりして、食材も収納できます。絶えず補充が必要なパスタソース、ふりかけ、カップ麺などの収納場所にするのも良いでしょう。

逆に使用頻度の低い大きな鍋やフライパンを、パントリーに収納することもできます。

DIYで奥行きを減らす

パントリーに限らず、奥行きが深い収納は奥にあるものが取り出しづらくなるのが問題です。これを解決するために、DIYで内部を使いやすく工夫してみましょう。

突っ張り棒を利用して、収納かごを手前に向けて傾け、かごの中の見える面積を大きく取ることができます。奥行きが深く高い場所に置く引き出しは、ラベルを付けて、中身を分かりやすくしましょう。

また、ウォークインタイプのパントリーは、奥行きの容積が余る、活かしきれないなどの場合、写真のように手前側にも収納を増設するなどしましょう。

奥まで入れるように棚板を設置する

奥行きで大きな容積を持つパントリーに、細かいものを分けて収納するのにもっとも便利なのが、棚板の増設です。

L字型に効率良く棚を配置し、置くものを想定して各段の高さを決めていきます。手前側の空間には、リサイクルする資源ゴミを洗って保管したり、一時的な荷物などをストックしたりする場所にしましょう。

あるいは手前部分は、キャスター付きの背の高いワゴンを置くようにしても良いかもしれません。

スライドドアが理想

パントリーだけでなくキッチンの収納は、スライドドア、引き戸がおすすめです。開けたまま手で支えずにものが出し入れでき、中を掃除する時は扉を簡単に取りはずせます。

見せるオープン収納

扉などがあった方が見た目はすっきりしますが、装飾的な意味でパントリーの一部を見せる収納にする方法もあります。パッケージのきれいな食材やおやつを置くと、パントリーを活用するモチベーションになるでしょう。

後付け目隠しの工夫

最初から棚にしっかりした扉を付けるとコストがかかるうえ、あとで使い勝手が変わって不便な場合もあります。後付けでローススクリーンやナイロン製のシャワーカーテンを活用するのも良いでしょう。

DIYで後付けパントリー

パントリー用のスペースを間取りに設けておいて、あとでDIYでカスタマイズしていく方法もおすすめです。無印良品、ニトリ、IKEAなどから豊富な種類のユニットシェルフが販売されており、サイズをカスタムオーダーできるものもあります。

スペースを活用する

オリジナルのパントリースペースを作る場合、キッチンの中の空きスペースを上手く見つけて活用しましょう。カウンター下などは意外に使い勝手が良いです。

奥行きのあるパントリーを活用するときの注意点

奥行きが深すぎるパントリーの使い勝手を良くする方法を、ご紹介します。

センサーライトで明るさを確保

パントリー内は比較的暗くなりがちです。ちょっとした出入りが多い場所のため、補助的にセンサー付きのライトを活用すれば、スイッチ操作なしで明るさが補えて便利です。

しっかり明るさを求める場合は、屋外用の電池式の防犯ライトを転用するのがおすすめです。

奥行きのあるパントリー内を見渡したい場合には、水平に照らすセンサーライトを要所に複数付けておけば、暗くて困ることはありません。

パントリーや押し入れをもっと使いこなそう

最後に、「パントリーを使いこなすには?」という点を解説します。

近年、パントリーを設ける家は増加しており、以下のパントリーの需要についてのアンケートでも、上昇傾向は明らかです。

パントリー・いる派といらない派の意見

| いる派の意見 | ・キッチン回りをすっきりしたい ・冷蔵庫に入れない食材が多いので、収納場所が欲しい ・非常用に備蓄のストック場所として欲しい ・食品以外の収納としても利用したい |

|---|---|

| いらない派の意見 | ・LDKを広くとりたい ・カップボードで収納は足りる |

2022年 殖産ベスト調べ

すっきり暮らしたいという希望と並んで、食材の収納を、計画的に備えとして行いたいという意見が見られました。

災害などの非常時に備える意味のほか、準備があればいつでも食事の準備ができるということにもなるでしょう。さらに計画的な献立を実行するうえで、パントリーはベストな選択肢になってくれるでしょう。

また、食品には賞味期限がつきものです。食品を計画的に消費していくのにも、パントリーは好都合です。

以下は非常食を食べずに処分した体験の割合です。

保存食はつい賞味期限・消費期限を過ぎてしまいがちです。パントリーで他の食材と一緒に管理しておけば、賞味期限前に非常時のリハーサルを兼ねて、家族で味わってみることもできるでしょう。

押し入れについても、同じことがいえるかもしれません。季節で入れ替える品や、死蔵品のストック場所になっていることも多いでしょう。

保存期限を決めて保管するなど、計画的に利用して、シンプルにすっきり暮らす助けにしてみましょう。

関連記事:

注目のパントリー収納! 機能的でおしゃれな収納テクニック|住宅展示場のハウジングステージ

あなたのライフスタイルのヒントを探す-スタイルを作る「収納」|住宅展示場のハウジングステージ

あか抜けないを払拭! 美しくておしゃれな洗面所のための収納アイディア|住宅展示場のハウジングステージ

まとめ

本記事ではパントリーの間取りで失敗しないための対策やポイントを解説しました。

パントリーを設置する際は失敗を避けるために、広さやコンセント、動線などさまざまなことを考慮する必要があります。

家族の生活をイメージして、どのような間取りが適しているのかを考えましょう。しかし、頭のなかでイメージするのには限界があるため、モデルハウスなどを見学してイメージを膨らませるのがおすすめです。

執筆・情報提供

岡﨑渉(おかざきわたる)

© Housing Stage All rights reserved.

この記事はハウジングステージ編集部が提供しています。