2025.01.09

木造住宅のメリットやデメリットとは?特徴や寿命、鉄骨造・鉄筋コンクリート造との違いを徹底解説

最終更新日:2025/08/26

家の構造として最も歴史が古く伝統的な木造住宅ですが、後発の鉄骨、鉄筋コンクリート、ALCなどに比べて遅れているということはありません。技術の絶え間ない進歩で、最新の住宅性能をコストと両立させています。

本記事では木造住宅とは何か、メリットやデメリット、耐用年数や構造などを解説します。家の構造選びは住まいづくりの希望によってさまざまですが、ご家族に合った家を考えるうえでの参考にしてください。

INDEX

木造住宅とは?

木造住宅とは、土台や壁、柱などの構造体に木材を使用した「木の家」のことです。

総務省の調査によると、木造住宅は耐火構造のものを含めて一戸建て住宅の5割ほどのシェアを占めており、最も人気のある構造といえます。

1993年頃には68%のシェアを占めていたところ、非木造の開発が進んだことで現在の割合になっています。しかし近年では脱炭素の観点もあり、公共建築物も含めて木造の良さを活かした建築の推進がさかんで、今後が注目されます。

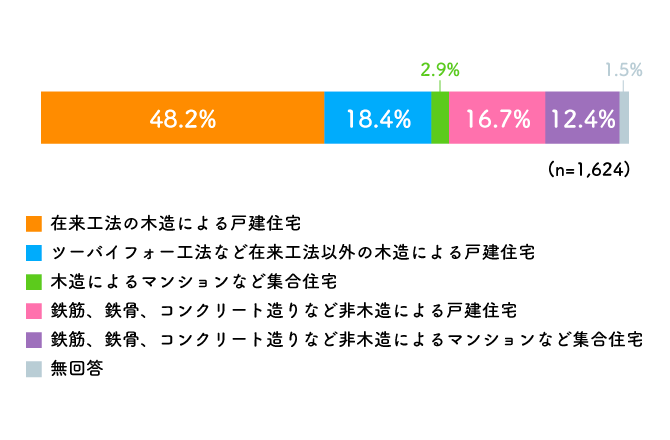

以下は、家の構造への希望を聞いたアンケート結果です。木造住宅への志向の強さと、素材としての木への信頼感が理解できる内容です。

木造か非木造か、どちらを選択しますか?

木造にしたいと答えた方へ⇒その理由は何ですか?

木造住宅の建築工法について

住まいの建築は建材の選択のほか、工法という建て方の構造によっても違いがあります。この項では木造住宅でよく用いられる、代表的な2つの工法をご紹介します。

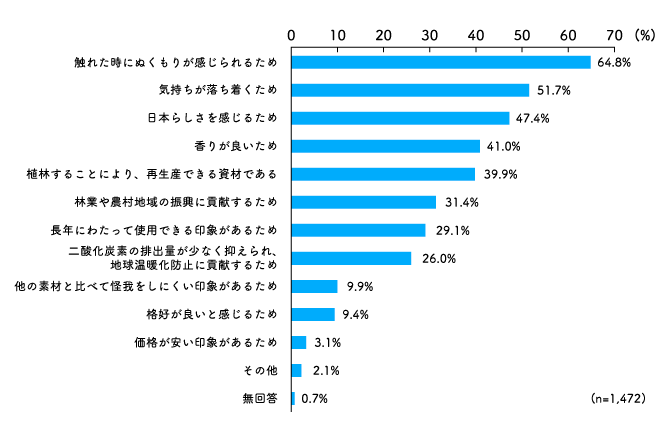

①木造軸組工法(在来工法)

木造軸組工法(在来工法)は、柱と梁を組み合わせた軸組を作り、そこに屋根や壁を取り付けていく日本の伝統工法です。

壁ではなく軸組で強度を出し、家の重さを支えるため、壁を設けるうえでの自由度が高く、さまざまな間取りに対応できます。

壁の強度に左右されないことから、窓の場所や大きさも自由に設定しやすくなっています。

②ツーバイフォー(2×4)工法

ツーバイフォーは2インチ×4インチ断面の角材を主な構造材とすることからこの名称で呼ばれ、建築基準法上は「枠組壁工法」といいます。軸組工法とは対照的に、床や壁などの面で強度を出して建物を支えます。

間取りなど設計の自由度は高くないかわりに耐震性は高めやすく、大量生産によって安価で短い工期の建築が可能です。

木造住宅以外の代表的な建築工法

この項では木造住宅以外の建材を用いた建築工法をご説明します。建材が異なることで、木造建築とはさまざまに特徴が異なります。

①鉄骨造(S造)

鉄骨造(S造)は文字通り、鉄鋼を使った骨組みで家を建てる工法です。建材は使用する鉄骨の厚みが6ミリを超えるかで「重量鉄骨」と「軽量鉄骨」に分けられ、戸建て住宅は軽量鉄骨で作られることが多く、公共の建物や大規模なマンションに重量鉄骨を使用します。

鉄骨をボルトや溶接で組み上げるS造は耐久性・耐震性に優れ、腐食などの傷みにも強い工法です。

②鉄筋コンクリート(RC造)

鉄筋コンクリート(RC造)は中高層のマンションでよく用いられ、コンクリートに鉄筋を埋め込んだ部材によって建てる工法です。

一戸建て住宅用に鉄筋コンクリート造を受注する会社はあり、坪単価は100万円台からとコストはかさむ工法ですが、耐震性や気密性の高い建物を作ることができます。

木造住宅の寿命はどれくらい?

木造住宅の法定耐用年数は22年です。また、鉄骨造は鉄骨の厚さによって19〜34年、鉄筋コンクリート造は47年となっており、この数字だけでは木造の短さが目立ちます。

法定耐用年数は税金や融資などの判断基準として、法的に用いられる年数です。しかしこの年数で木造住宅が使えなくなるわけでは、もちろんありません。

住宅の寿命は、立地やメンテナンスの状況で大きく変わります。また、20年強くらいで土地を移ったり、一人暮らしの末に亡くなったりすることでニーズが終われば取り壊され、それが統計上の寿命となることもあるでしょう。

上の写真の奈良県・法隆寺は、2025年時点で創建から1418年が経過しており、世界最古の木造建築といわれています。

日本の気候風土に合った木造建築は、良い立地で適切な維持管理がされていれば、末永く住み続けることができるでしょう。

木造住宅に使用される木材の種類

木造住宅に使用される木材は、使用箇所や目的によって、使い分けが行われます。また、製材の方法によっても用途が異なるのをご存知でしょうか。

針葉樹と広葉樹

植物としての樹木は主に針葉樹と広葉樹に分類されますが、それぞれの特性によって利用目的が異なります。

針葉樹は主に骨組みなどの構造材として用いられる素材で、これは針葉樹が持つ硬くて丈夫な性質を利用するためです。代表的な木材はヒノキ、スギ、カラマツなどで、これらの木材は比較的軽量で加工しやすくもあるため、さらに構造材として優れた特性を持っています。

広葉樹は主に内装材や家具に使用されます。ブナ、ミズナラ、ケヤキなどが代表的な木材です。これらの木材は硬いうえに美しい木目が活かせるため、見た目の美しさと耐久性を兼ね備えた内装用の素材として使われます。

その他の用途

ほかにも、利用する場所による木材の使い分けがあります。

水回りや、風雨にさらされるウッドデッキなどは、耐水性や対候性が求められる場所です。そのためセランガンバツやチークなどの雨に強い木材に、さらに防水や防腐の加工を施したうえで使用します。

また、作り付けの本棚など、重さを受け止めるために強度が必要な場所には、密度の高い広葉樹を使用することで、狂いが少なく丈夫な棚などになるでしょう。

加工・製材による違い

さらに木材は、以下のような加工や製材によっても利用目的が広がっています。

- ● 無垢材

- ● 集成材

- ● 合板

近年、合板や集成材のような加工木材の建材としての使用も増えており、強度や精度などの安定性を高めながら、建築コストを抑えるための利用が進んでいる状況です。

無垢材とは素材の木から切り出した状態の、ひと塊の木材を指します。別の木や素材と貼り合わせることなく、原木のまま製材しているので、木が持っている本来の調湿効果や、柔らかい質感などを活かすことが可能です。

反面無垢材は温度や湿度の変化によって膨張や収縮が起こり、曲がりや反りへの対策が必要となります。また、経年変化のしかたによっては木材の間に隙間が出たりツヤを失ったりする場合があり、切削や研磨、ニスの塗り直しなどの定期的なメンテナンスが必要です。

集成材は、一定の大きさに切断した木材を接着剤で貼り合わせた木材のことを指します。木材の節や割れなどを含まずに製造することになるため、どの製品も同一で品質が安定している点が魅力でしょう。

経年変化で生じる温度や湿度による変形・反りが少ないのもメリットです。

また、原料として製材した木材を使用するため、木の風合いが残っています。無垢材のデメリットを解消しながら、天然木のような風合いを楽しめる木材です。

反面、経年変化で接着剤が劣化してしまうことでもろくなり、性能低下する可能性があります。したがって無垢材と比較して耐用年数が短くなっている点に注意しましょう。構造上、あまり重いものを支えられないのはいうまでもありません。

合板(ごうはん)は原木を薄く剥いだ状態の単板を、繊維方向に垂直に交差させて接着剤で貼り合わせて作ります。

木の特性を残しながら大きな面積が取れ、丈夫で耐久性の高い建材です。

価格も手ごろであることで、建材としては屋根や壁、床材などの化粧を施さない見えない部分に多く用いられるほか、工事現場では基礎などを形成するときに、コンクリートを流し込む型枠にも広く使われています。

さらに、木材は加工や製材で用途によって便利なサイズや形状に加工され、切断面が四角形になっている角材や、断面が丸く棒状になった丸棒など、さまざまな形状を選択可能です。

角材で有名なのは、厚さ2インチ・幅4インチの2×4(ツーバイフォー)、厚さ2インチ、幅6インチの「2×6(ツーバイシックス)」などでしょう。これらは決められた規格として、住宅の設計基準に利用されているものです。

木造住宅のメリット

では、木造住宅のメリットとは具体的にどんな点でしょうか。本項では木造住宅の利点をご説明します。

①建築費用を抑えやすい

木造住宅は鉄やコンクリートなど、ほかの構造の資材よりもコストが安く、建築費を抑えられるのが魅力です。安価なのに軽くて丈夫な点も評価され、長く使われ続けています。

もちろんひと口に木造といっても、設計や工法による施工費の違いや、木材自体の種類による価格差があるため、それぞれ費用に幅が出るでしょう。

また、同じように見える木造住宅でも注文住宅か建売かで価格帯は違います。予算に応じて最善の選択肢を探しましょう。

②設計の自由度が広い

木造住宅は、基礎や土台、柱、梁などの構造が建築基準法などの法令を満たしていれば、それ以外の設計の自由度が高いのも特徴です。

もともとの構造がシンプルで、カスタマイズの自由度が高いことから、注文住宅で間取りにこだわりたい方に向いています。

自分好みの家づくりにこだわりたい場合は、信頼のおける工務店を探して木造で建てるのが良いでしょう。

③耐熱性に優れている

木はすぐ引火して燃えそうなイメージがありますが、木材は熱伝導率が低く温度が上がりにくいことから燃えるのに時間がかかります。

消火が早ければ家の構造体の中心が残り、修復が可能なことも多いです。

また、木材は800℃の熱にさらされても強度は70%程度を保て、表面が炭化することで内部に熱が伝わりにくくなります。そのため、中の人が避難するまでの20分ほどの時間を確保しやすいといわれています。

逆に鉄などは熱伝導率の高さから急速に温度が上がり、曲がりが起きて再建ができない状態になるため、火災時は不利です。

④断熱性が高い

木材は熱伝導率が低いことで木の温かみを感じられる点は、肌で感じやすいポイントでしょう。

スギやヒノキ、ブナなどの木材はよく住宅の建材に用いられますが、コンクリートや鉄と比較しても高い断熱性を持っています。

木造住宅の課題となるのは気密性と調湿で、隙間をどのように塞ぐかがより断熱性の高い家づくりの決め手となります。高精度の建材や断熱材を駆使して、木造でも高い断熱性を実現可能です。

⑤調湿性・通気性が良い

気密性・断熱性は、通風や調湿の性能と相反する要素となる場合があります。

木材は日本の気候に合った調湿性を持ち、木造の家は適度な通風性を持っているという考え方もできるのです。

木や土壁は湿度が高い時期は空気中の水分を吸収し、空気が乾燥しているときは水分を放出して乾燥を防ぎ、快適に過ごせる効果があります。

以下の記事も参考にしてください。

関連記事:

ココロとカラダの健康を育む。 日本の木造住宅の魅力って?|住宅展示場のハウジングステージ

⑥エコ・サステナブルな良さ

木造住宅は住宅性能や、長期優良住宅としても利点を持っています。

次項で詳しく述べますが、耐震性ではほかの構造とそん色のない耐震等級3を取得できるほか、メンテナンス次第で100年の利用も可能です。

コストも安く、断熱性にも優れ、さらに、調湿効果も高く湿度を一定に保ってくれるため、実は住宅性能が高い建材といえます。

以下で木材を利用するメリットをご確認ください。

- ● コンクリートのような施工後の養生が不要。施工が短期間で天候や温度に左右されにくい

- ● 積極的に利用すると、森林サイクルが活性化して森が元気になる

- ● 木の成長過程では多くのCO2を吸収するため、地球温暖化防止になる

- ● 金属やコンクリート等の建材よりライフサイクルCO2=製造・輸送・販売・使用・廃棄・再利用の工程で発生するC02量が少ない

- ● その他の建材よりも建設時の消費エネルギー量が少なくて済む

- ● リサイクル・リデュース・リユースの全てができる素材=SDGsの観点からも有利

- ● 火災時の加熱で起きる強度低下が緩やか=完全に燃え尽きる前に鎮火=倒壊が遅い

- ● 光の反射率が低く、仕上げ材に使った場合目の負担が少なくて済む

- ● 程よい硬さで、屋内での怪我や転倒事故のリスクを抑えられる

- ● 吸音性があり、嫌な音を軽減できる (材の種類による)

- ● 木の精油成分=香りの鎮静作用があり、リラックス効果や集中力アップがはかれる

- ● 木は伐採後も自然な調湿効果を発揮するため、室内の湿度調整に効果的

- ● 経年と共に質感や色が変化していき、味が出て愛着が増す

- ● 国産材の利用促進が、地方経済の活性化につながる

出典:木材の教科書|KASHIDA

木造住宅のデメリット

では、木造住宅はほかの構造に比べて、どのような不利な点があるのでしょうか。この項では木造の克服すべきデメリットを確認してください。

①耐久性が低い

「木造は地震や台風の風害に弱いのでは?」というイメージがあります。

しかし実際のところは、建築基準法で定める新耐震基準(耐震等級1)の、震度6強から7程度の揺れにも倒壊しないのがスタンダードとなっています。またそれだけではなく、最高レベルの等級3も木造住宅で取得が可能です。

耐震等級1は最大クラスの地震でも建物が倒壊しないことで人命を守るための基準ですが、その上は建物の損壊がないか少ない状況を目指します。つまり財産も守る家ということです。

台風による風害も地震の揺れ対策と同じなので、同様に強いと考えて良いです。筋交いや補強金物の進歩で、台風の多い沖縄県でも木造住宅の普及が進んでいます。

また、木造戸建ての有効な災害対策として「平屋にする」方法があります。1階建ての建物は地震の揺れや風に非常に強いのが特徴です。

なお、気象予報で使われる台風の強さの表現では、強い=33~44m/s、非常に強い=44~54m/s、猛烈な=54m/s以上となります。気象庁による風速と建造物に与える影響の基準は以下です。

| 風の強さ | 平均風速 (m/s) | 建造物 |

|---|---|---|

| やや強い風 | 10以上15未満 | 樋(とい)が揺れ始める。 |

| 強い風 | 15以上20未満 | 屋根瓦・屋根葺材がはがれるものがある。雨戸やシャッターが揺れる。 |

| 非常に強い風 | 20以上25未満 | 屋根瓦・屋根葺材が飛散するものがある。固定されていないプレハブ小屋が移動、転倒する。ビニールハウスのフィルム(被覆材) が広範囲に破れる。 |

| 25以上30未満 | ||

| 猛烈な風 | 30以上35未満 | 固定の不十分な金属屋根の葺材がめくれる。養生の不十分な仮設足場が崩落する。 |

| 35以上40未満 | 外装材が広範囲にわたって飛散し、下地材が露出するものがある。 | |

| 40以上 | 住家で倒壊するものがある。鉄骨構造物で変形するものがある。 |

出典:気象庁

②防音性が低い

木造住宅は木材の性質上遮音の性能が低く、音が伝わりやすい欠点があります。楽器に木製が多いのもうなずけるところです。分譲マンションから木造の一戸建てに引っ越したら、これまで気にならなかった上階の足音が聴こえる、ということも考えられるでしょう。

大通りに近いような立地の場合、壁や床、天井まで遮音を施したり、窓を二重にしたりするなどの対策が可能です。また、楽器の練習がしたいなどの場合は、専用の防音ブースを作る方法もあります。

ただし一戸建ては集合住宅に比べて、隣接住戸への子どもの足音に対する気遣いなどはかなり緩和され、周囲の音も気になりにくくなります。

③仕上がりが職人によって左右されやすい

木造建築は、加工精度の高めやすいほかの建材に比べて、不安定な要素があります。

木材自体が温度や湿度などの管理状況によって、品質に違いを生じます。また、建築現場で職人が加工や組み立てを行う際に、力量の差によって仕上がりの差が出ることが完全には避けられません。

したがって、品質管理や腕の確かさなど、事前にしっかり確認して信頼のおける依頼先を探すことが大切です。

木造でも倉庫管理や工場でのプレカットを行っている場合、品質に差は生じにくくなっています。

ただしプレカットを行うツーバイフォー工法などは、大量生産による規格品のパーツを現場に納入する形をとっています。

そのためデザインの自由度に制約があり、フルオーダーの注文住宅では行われない方式です。

④シロアリなどの害虫による被害を受けやすい

木材はシロアリが好んで餌にするため、その対策が必要です。

本州以南に広く分布するヤマトシロアリが有名ですが、東海地方以南の温暖な地域に生息するイエシロアリは、時には家全体を食い荒らして深刻な被害をもたらすことがあります。

家の基礎全体をコンクリートで覆うベタ基礎で湿気を防ぐほか、防蟻処理された木材の使用や、定期的な薬剤散布などで対策します。薬剤散布の際は乳幼児や妊婦に影響を与える可能性があるため、注意が必要です。

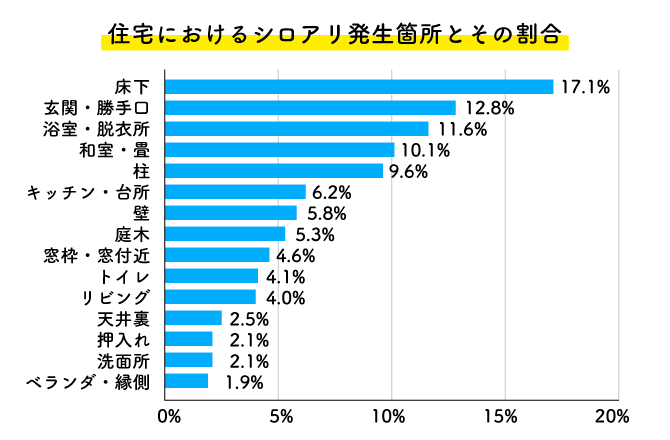

以下は、住宅におけるシロアリ発生箇所の割合を調べたものです。湿気の溜まりやすい床下や水回りのほか、侵入が比較的簡単な玄関・勝手口などの発生率が高いことが分かります。

木造住宅に関するよくある質問

木造住宅の特徴を整理するために、木造に関するよくある質問と回答をご覧ください。

木造住宅が人気な理由は?

木造住宅は建築コストが安いうえに、木のぬくもりや香りで自然と一体感を味わえる居心地の良さが人気です。

快適性の観点では、木の特性として調湿の機能があり、建物の構造から風通しもしやすいことが多いため、日本の気候風土を活かした建築として評価されています。

また、在来工法では設計・施工の自由度が高く、施主の希望や思い入れを活かした間取りや外観が実現しやすい点も、大きなポイントでしょう。

木造住宅の寿命はどれくらい?

木造住宅の税法上の耐用年数は、新築から22年に設定されています。しかしこれはあくまで、減価償却計算のもとになる年数です。

実際には木造住宅は80年以上居住が可能とされ、フラット35基準で50~60年、劣化対策等級3で75~90年、長期優良認定住宅の場合は100年以上の寿命を持ちます。

ただしこれは10年から20年ごとに点検を行い、必要な箇所の補修やメンテナンスを行ったうえでの年数です。

木造住宅の耐震性は?

頑丈な構造の鉄骨造や鉄筋コンクリート造とはコンセプトが異なりますが、軽さと柔軟性を兼ね備えた木造住宅は耐震性に優れた側面があります。

木造で震度6強から7の揺れでも建物が倒壊しない耐震基準はもちろん、建物自体が損壊しない耐震等級3を達成可能です。

筋交いや補強金具などの耐震補強材も各ハウスメーカーが開発を競い、木造建物の耐震強度の強化に貢献しています。

木造住宅は火災になりやすい?

「燃えやすいのでは?」というイメージとは異なり、木材は火にさらされても高温になりにくく、着火や燃焼に時間がかかります。

木材の柱は外側が炭化した状態で内部を守るよう、あらかじめ厚みを計算して作られており、さらにまわりを難燃性の断熱材などで覆っている状態です。

したがって、中の人が避難するまでの時間は倒壊することなく、建物を守るようにできているのです。

木造住宅と鉄筋住宅はどちらが良い?

頑丈で気密性の高い建物を好む場合は鉄筋、住まいの肌触りや間取り設計の自由度にこだわる場合は木造という選び方になるかと思います。

このほか、予算に制約がある場合は木造、防音にこだわった静かな家は鉄筋という選び方もあるでしょう。

どちらが長く住めるか、地震の際に命を守れるのはどちらかという問いは、どちらも甲乙つけがたいといえます。

まとめ

木造住宅とは何か、メリットやデメリット、耐用年数や構造などを解説しました。木造住宅は技術の進歩で性能上ほかの構造に引けを取らないだけでなく、従来の個性や良さを説明しやすい存在です。

しかし、木のぬくもりや居心地、耐震構造の実際など、ほかの構造の住宅との違いを肌で感じていただくには、実際の建物を見学するのが一番でしょう。最寄りのハウジングステージにぜひお出かけください。

提供

総合住宅展示場ハウジングステージ編集部

© Housing Stage All rights reserved.

この記事はハウジングステージ編集部が提供しています。