2023.07.09

二世帯住宅はいくら予算があれば建てられる?費用相場や減税制度をご紹介

最終更新日:2023/12/28

二世帯住宅の購入を考えるなかで、どの程度の費用がかかるのだろうかと疑問に感じている方も多いのではないでしょうか。住宅ローンなどの資金計画を立てるためにも、価格の相場を把握することは大切です。

そこで本記事では、二世帯住宅のタイプごとの費用相場について解説します。利用できる減税制度も紹介するため、本記事を読んでいただければより具体的な資金計画を立てられるでしょう。

二世帯住宅の購入を検討している方は、ぜひ参考にしてください

INDEX

二世帯住宅の種類

二世帯住宅とは、親世帯と子世帯が同じ敷地内や家屋内に共同生活をするタイプの住居です。二世帯住宅には、大きく分けて以下の3種類があります。

- ● 完全同居型

- ● 一部共有タイプ

- ● 完全分離タイプ

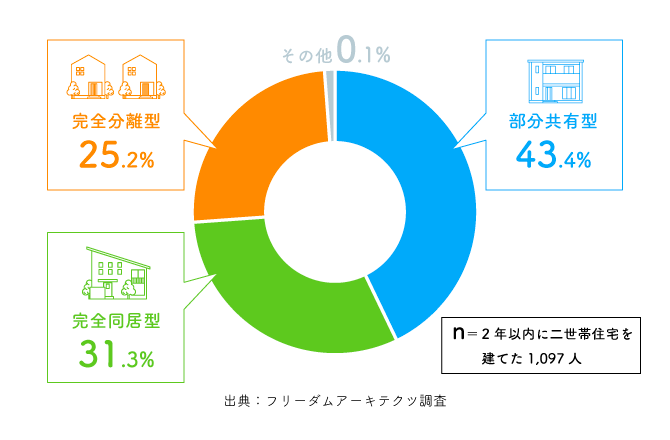

二世帯住宅を建てた方1097人にアンケートの結果、2世帯住宅における3つのタイプの比率は以下のようになりました。

それぞれの種類について詳しく解説します。

完全同居型

完全同居型は、生活の設備や部屋を親世帯と子世帯で共有して生活する間取りです。玄関・リビング・キッチン・浴室などは共有して、必要に応じて寝室を設けます。

生活の設備をすべて共有することで、建築や維持管理の費用を安く抑えられます。また一緒に暮らす感覚が強く、様子が把握できるので安心です。

しかし、プライバシーを確保しにくく、光熱費などの費用負担で話がまとまらないケースが考えられるため、入居前にはよく話し合っておきましょう。

一部共有タイプ

一部共有タイプとは、玄関など一部の設備は共有しながらリビング・キッチン・浴室など分ける設備も設けるタイプです。親世帯と子世帯を1階と2階で分けるケースが多く、プライバシーをある程度確保できます。

それぞれの生活を分けつつ程良い距離感を保つことができ、親世帯と子世帯の生活時間帯が異なっても、遠慮が少ない点もメリットでしょう。また一部の設備は共有すれば、完全分離タイプと比べると建築費用を安くできます。

しかし、完全同居型二世帯住宅と同様に、生活費の負担割合は事前に話し合う必要があるだけでなく、生活の場でお互いの気遣いはある程度必要となります。

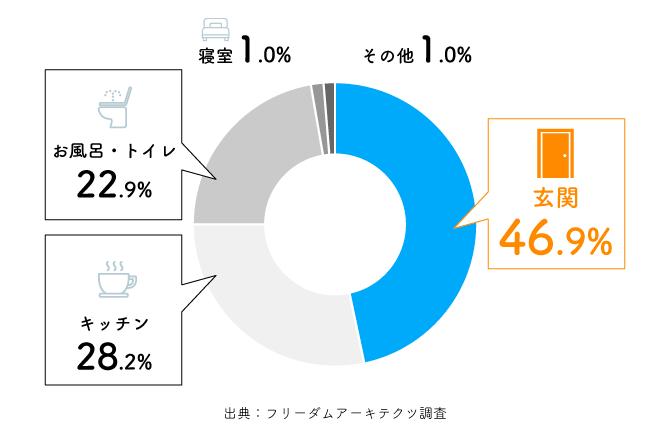

以下のグラフは、一部共有タイプでどこを共有しているかを複数回答で確認した結果ですが、玄関以外はキッチンなどの水まわりの空間が上位を占めます。

完全分離タイプ

完全分離タイプは親世帯と子世帯を完全に分けた形の間取りです。一軒の家に玄関をはじめすべての施設が世帯ごとにそれぞれ独立しています。同じ敷地内のため、必要があればすぐにコミュニケーションをとれます。

プライバシーが確保でき、家計もそれぞれ分けられます。また将来的に子世帯のみとなった場合には、賃貸併用住宅にすることもできるでしょう。

しかし、2軒分の設備を設けるため建築費は高めになるほか、共有部分がないため必要な面積は広めとなります。また交流する機会が乏しい可能性も懸念されるため、一緒に食事する日を決めるなどの対策を講じましょう。

完全分離タイプは、1階と2階のフロアで世帯を分ける上下分離と同フロアでエリアを分ける左右分離に分類されます。こちらの記事もぜひご覧ください。

二世帯住宅のメリットとは?二世帯住宅の種類と後悔しないポイントも解説!|住宅展示場のハウジングステージ

二世帯住宅の相場価格(建物本体価格)

二世帯住宅は3つのタイプでそれぞれ必要な面積や設備の数が異なるため、どのタイプの二世帯住宅を建てるか決めてから費用を考える必要があります。二世帯住宅に必要な平均坪数は約30坪(約100平米)といわれていますが、家族の人数によっても異なるため「間取り係数」をもとに算出するのがおすすめです。

間取り係数とは家のゆとり度合いを表す数値で、計算式は以下の通りです。

部屋の畳数 × 間取り係数(1.5〜2.0) ÷ 2

間取り係数は一般的に1.6〜1.8に設定すると、ゆとりのある面積を確保できます。

関連記事:二世帯住宅に必要な坪数は?住宅タイプごとの目安や建築時のポイントを紹介

本記事では、それぞれのタイプの面積を以下のように設定して費用相場をご紹介します。

- ● 完全同居タイプ:35坪(約115平米)

- ● 一部共有タイプ:42坪(約139平米)

- ● 完全分離タイプ:48坪(約158平米)

※1坪を畳数で表すと約2畳、平米で表すと3.31平米です

完全同居タイプの費用相場

国税庁が公表している1平米あたりの構造別工事費用(全国平均)をもとに、完全同居タイプの費用相場を計算してみましょう。

| 木造 | 鉄骨造 | 鉄筋コンクリート造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |

|---|---|---|---|

| 17万3,000円 | 25万6,000円 | 26万5,000円 | 28万4,000円 |

通常の一戸建ては木造であるため、完全同居タイプの面積をもとに算出すると、約2,000万円です。ただし、2,000万円というのはあくまでも建物本体価格です。土地代を含めるとさらに費用がかかると考えましょう。

一部共有タイプの費用相場

一部共有タイプの二世帯住宅の費用相場は、2,400〜3,000万円です。一部共有タイプはどこを共有するかによって費用が大きく異なります。

たとえば、キッチンを別々に作る場合はキッチンの本体代や水まわりの工事費用が追加されます。共有する場所が多いほど費用は抑えられると考えましょう。

家の設備はトイレやキッチン、浴室などの水まわりが高価であるため、親世帯と子世帯でどこを共有するべきかを話し合う必要があります。

完全分離タイプの費用相場

完全分離タイプの二世帯住宅の費用相場は、2,700〜3,500万円です。完全分離タイプは水まわりの設備やエアコンなどを二世帯分設置しなければならないため、3つのタイプの中で最も高額になります。

なお、完全分離タイプは左右分離タイプと上下分離タイプの2種類に分けられます。左右分離タイプは家を縦に割る形で、玄関が横並びに設置されているのが一般的です。

通常は親世帯のほうを小さく作る傾向にありますが、将来的に賃貸に出すことや孫世帯が使用することも可能であるため、将来的な使い道を踏まえて間取りを考えましょう。ただし、左右分離タイプは広い土地が必要になるため、都心などまとまった広さの土地の確保が難しいエリアでは建てにくい傾向にあります。

一方、上下分離タイプは1階と2階に玄関がある二世帯住宅です。移動が大変になるデメリットはありますが、少ない土地面積でも建てられる点が特徴です。

タイプ別の比較表

二世帯住宅は3つのタイプに分けられるため、自分たちに合ったタイプを選ぶ必要があります。それぞれのタイプの費用相場やメリット・デメリットを以下の表にまとめていましたので、二世帯住宅を決める際の参考にしてください。

| タイプ | 費用相場 | メリット | デメリット | |

|---|---|---|---|---|

| 完全同居 | 2,000万円 | ・広い土地が不要 ・予算を抑えられる ・子世帯と親世帯でコミュニケーションが生まれる |

・互いのプライバシーに配慮が必要 ・生活リズムが合わないと互いに気を遣う |

|

| 一部共有 | 2,400〜3,000万円 | ・必要な坪数を抑えられる ・子世帯と親世帯で適度なコミュニケーションがとれる ・一定のプライバシーを確保できる |

・共有部分の使い方や使う時間の相談が必要 | |

| 完全分離 | 左右分離 | 2,700〜3,500万円 | ・互いのプライバシーが確保される ・光熱費などの費用を分担しやすい ・将来一世帯になったとき賃貸に出せる |

・広い土地が必要 ・多くの費用がかかる ・コミュニケーションが少なくなる |

| 上下分離 | ・互いのプライバシーが確保される ・光熱費などの費用を分担しやすい ・左右分離型よりも狭い土地に建てられる |

・移動が大変 ・将来的に賃貸に出しにくい ・多くの費用がかかる ・コミュニケーションが少なくなる |

||

価格はハウスメーカーや設備のグレードによって変動します。そのため、詳細はハウスメーカーに相談してみましょう。

タイプを決める際の考え方

二世帯住宅のタイプを検討する際には、以下のような基準で考えをまとめていくと良いでしょう。

- ● 家づくりの予算

- ● 暮らしの費用負担

- ● 生活リズムの違い

- ● 家事の分担

- ● 将来の住居利用の変化

「プライバシー重視で、将来的には賃貸に出したいから完全分離」などのように理想を追い過ぎてしまうと、資金計画に無理が生じたり返済の負担が大きすぎたりする可能性があります。そのため、無理のない範囲で計画を考えましょう。

光熱費の負担については、分け方を決めるだけでなく、そのための施工予算がどのように変わるか把握しておくことが大切です。水道の引き直しなどはコストが多額になる可能性があるため、確認しながら進める方法がおすすめです。

起床・洗面・歯磨き・出勤・外出・食事・入浴・就寝まで、親世帯と子世帯の生活リズムの違いを意識することも重要です。お互いのストレスにならないよう、施設の共有・分離を決めておきましょう。

家事も洗濯物、料理などをどちらが分担するかなどやり方の違いによって、キッチンや水まわり、物干しのレイアウトなどに影響します。

そして、親世帯の老後・介護対応、子どもの独立後の暮らし方なども念頭に置き、バリアフリー仕様を準備したり、完全分離型で親世帯部分を賃貸として貸し出したりする方法なども検討しましょう。

関連記事:二世帯住宅に必要な坪数は?住宅タイプごとの目安や建築時のポイントを紹介 | 住宅展示場のハウジングステージ

二世帯住宅の減税制度

二世帯住宅を建てる際は、以下の税金に関する減税が受けられます。

- ● 不動産取得税

- ● 固定資産税

- ● 登録免許税

それぞれの税金と減税制度について解説します。

不動産取得税

不動産取得税とは、不動産を取得した方に課される税金です。不動産の引き渡しを受けてから概ね3〜6ヶ月後に、納税通知書が届きます。

不動産取得税の本則の計算式は「不動産評価額 × 税率(3%)」ですが、新築住宅を取得する場合は以下の軽減措置が適用されます。

税額 = 住宅部分の評価額 - 控除額(1,200万円) × 税率(3%)

※認定長期優良住宅の場合は、控除額が1,300万円

なお、上記は一世帯(1戸)あたりの控除額です。二世帯(2戸)と認められる要件を満たせば最大2,400万円(認定長期優良住宅は2,600万円)の控除が受けられます。

2戸と認められるには、構造上や利用上の独立性を満たした上で区分登記する必要があります。ただし、詳細の要件は自治体によって異なるため、自治体の窓口やハウスメーカーに相談しましょう。

固定資産税

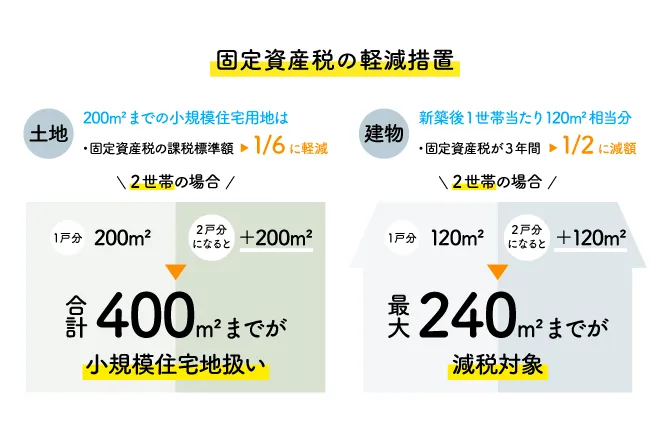

固定資産税とは1月1日時点の不動産所有者に課される税金であり、不動産を所有している限り毎年納める必要があります。固定資産税の本則の計算式は「課税標準額 × 税率(1.4%)」ですが、住宅用地や新築住宅は以下の軽減措置が適用されます。

| 土地 | 小規模住宅用地 | 住宅用地で住宅1戸につき200平米までの部分 | 課税標準×1/6 |

| 一般住宅用地 | 小規模住宅用地以外の住宅用地 | 課税標準×1/3 | |

| 建物 | 新築住宅 | 50平米以上280平米以下 | 120平米までの居住部分に相当する固定資産税が1/2(3年間) ※認定長期優良住宅は5年間 |

なお、不動産取得税同様に二世帯住宅(2戸)と認められる場合、土地400平米までが小規模住宅用地、建物240平米までが居住部分扱いとなります。

登録免許税

登録免許税とは不動産の登記をする際に課される税金であり、計算式は「固定資産税評価額 × 税率」です。新築住宅の場合、土地取得時の所有権移転登記や、建物の所有権保存登記、住宅ローンの抵当権設定登記の際に税金が課されます。

登録免許税は軽減措置があるため、以下の表を参考にしてください。

| 登記の種類 | 本則 | 軽減措置 (令和8年3月31日まで) |

|---|---|---|

| 土地:所有権移転登記 | 2.0% | 1.5% |

| 建物:所有権保存登記 | 0.4% | 0.15% |

| 抵当権設定登記 | 0.4% | 0.1% |

二世帯住宅の助成金

住まいを作る際に適用できる助成金は、国や自治体で多数用意されており、二世帯住宅を建てる際に利用できる制度もあります。たとえば、新築の際にバリアフリー設計を行うことやエコ性能で優良な建物にすること、既存の住宅を二世帯に増改築を行うリフォーム・リノベーションの工事などが対象です。

時期によっては、翌年度の施行や助成の内容が発表されていない場合もありますので、「いつ頃分かるか」を把握したうえで、あらためて問い合わせておきましょう。(住まい給付金は令和3年で終了しています)

以下の表は、助成金の実施例です。(ただし、以下の2制度は令和6年以降の実施は未発表です。)

| 制度名 | 対象者 | 補助金額 |

|---|---|---|

| 地域型住宅グリーン化事業 | 地域の工務店や建材会社などが申請。リフォームや完全分離タイプの二世帯は対象外。 | 長期優良住宅・高度省エネ型の認定低炭素住宅・性能向上計画認定住宅:最大110万円

ZEH:最大140万円 |

| 長期優良住宅化リフォーム推進事業 | 地域の工務店や建材会社などが申請。

現在の住まいか中古住宅のリフォームが対象。 |

地域の工務店や建材会社などが申請。

現在の住まいか中古住宅のリフォームが対象。 評価基準型(長期優良住宅認定未取得):最大100万円 高度省エネルギー型:最大250万円 三世代同居対応改修工事を行う場合:最大50万円加算 |

国以外にも施工するエリアの自治体で助成金を交付している場合がありますので、調べてみましょう。

こちらの記事もぜひご覧ください。

住宅取得資金贈与の贈与日はいつまで?注意すべきタイミングについて解説|住宅展示場のハウジングステージ

住宅ローンは年収の何倍まで?平均借入額や自分に合ったプランの考え方|住宅展示場のハウジングステージ

まとめ

本記事では二世帯住宅のタイプごとの費用相場について解説しました。親世帯・子世帯で話し合い、完全同居タイプ、一部共有タイプ、完全分離タイプから、どのタイプにするべきかを考える必要があります。

具体的な費用は建物や設備のグレード、地域によっても異なるため、住宅展示場などを訪問しハウスメーカーに相談してみましょう。

執筆・情報提供

滋野 陽造

マスコミ広報宣伝・大手メーカーのWebディレクター・不動産仲介業を経て、ライター業・不動産投資に従事。

実務経験をもとに、不動産の賃貸業・売却・購入、暮らしの法令などのジャンルで記事の執筆を行う。

© Housing Stage All rights reserved.

この記事はハウジングステージ編集部が提供しています。