2024.09.09

新築一戸建て費用の相場は?内訳や予算別間取り例を紹介

最終更新日:2025/09/17

新築一戸建てを建てる際には、土地と建物の代金以外に、諸費用を支払う必要があります。家づくりのための資金計画では、この諸費用の計算が欠かせません。

しかし、金額のはっきりした土地代・建物代と違い、諸費用は内容が多岐にわたるうえ、かかるケースとかからないケース、年度によって法定の金額が変わるなど、複雑な要素が多いのが悩みの種になります。

本記事では、注文住宅の諸費用の相場や内訳、費用を抑えるポイントなどを解説します。一戸建ての諸費用を理解して住宅の資金計画の不安をなくしたい方は、ぜひ参考にしてください。

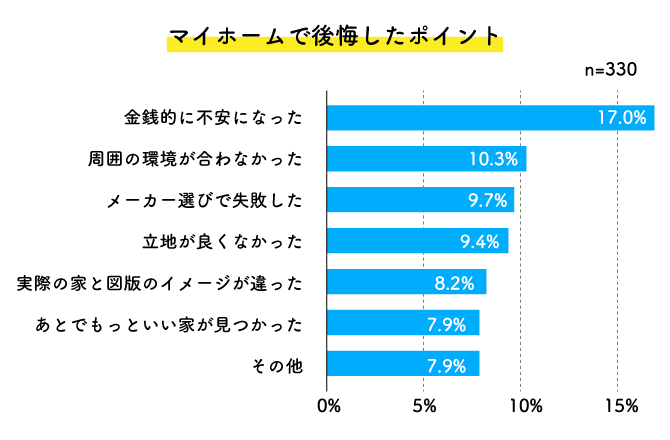

以下はマイホームで後悔したポイントのアンケート結果ですが、最上位17%が、金銭的な不安でした。

INDEX

新築一戸建てにかかる費用の相場はどのくらい?

まず、新築一戸建ての注文住宅にかかる諸費用の相場について、全体像を確認してください。

家を建てる費用については、下記の記事も参考にしてください。

関連記事:

東京に注文住宅を建てたい方必見!費用相場や人気エリアの特徴などを解説!|住宅展示場のハウジングステージ

家を建てる費用はどれぐらい必要?建築費とは何を指す?予算の目安について|住宅展示場のハウジングステージ

新築一戸建てにかかる諸費用の内訳【一覧】

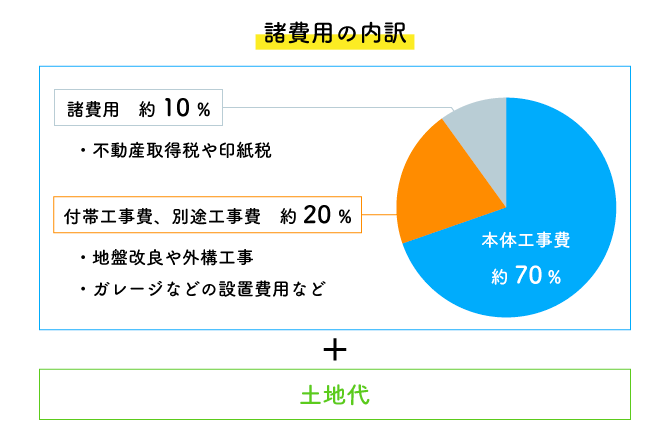

諸費用は、家づくりの予算全体のうち、10%前後を占めるのが一般的です。およそそのくらいで考えればいい目安にはなりますが、実像としてはケースバイケースといえるでしょう。

諸費用は、土地の購入・家の新築・住宅ローンの利用の3つに分類されます。したがって、土地を既にお持ちの方、現金で購入する方はそれぞれに関する諸費用はかかりません。

注文住宅・諸費用の内訳【一覧】

| 土地購入時の諸費用 | ● 印紙税(土地売買契約書に貼付する印紙代) ● 不動産取得税 ● 登録免許税(所有権移転登記の際に発生) ● 司法書士報酬 ● 仲介手数料 |

|---|---|

| 家を新築する際の諸費用 | ● 地盤調査費用 ● 建築確認申請費用 ● 水道などライフラインの引き込み工事 ● 印紙税(建築工事契約書に貼付する印紙代) ● 登録免許税(所有権保存登記の際に発生) ● 不動産取得税 ● 司法書士報酬 ● 建築設計費 ● 地鎮祭、上棟式にかかる費用 |

| 住宅ローン利用の諸費用 | ● 印紙税(ローンの契約書に貼付する印紙代) ● 登録免許税(抵当権設定登記の際に発生) ● 司法書士報酬 ● ローンの事務手数料、利息(つなぎ融資の利息) ● ローン保証料 ● 団体信用生命保険料 ● 火災保険料、地震保険料 |

土地と家で、同じ名目の費用が別々にかかり、それぞれで税率などが違うため別々に計算する必要がある場合に注意しましょう。また、ここに書かれていてもケースによっては不要な項目もあります。以降で詳細を解説します。

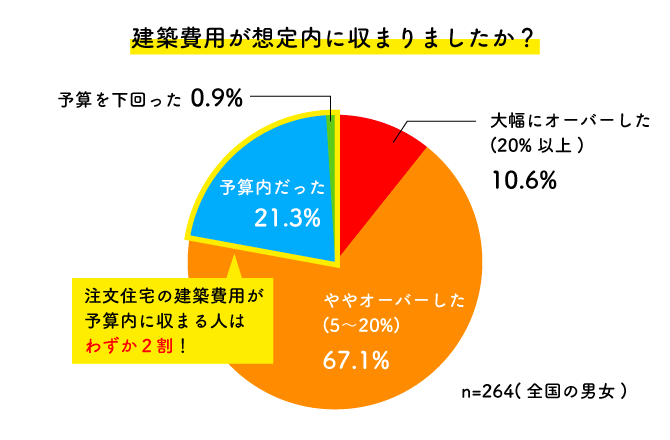

以下は、建築費用が想定内に収まったかを調べたデータです。約78%の方が、予算をオーバーしたと回答しています。近年は建築資材の高騰が著しいため、プラン進行中に上乗せが起きることも、考えられるでしょう。

新築一戸建てにかかる維持費の目安

一戸建てを購入後に維持していくための費用は、以下が代表的なものです。

- ● 固定資産税(都市計画税)

- ● 住宅ローン

- ● 修繕費

- ● 各種保険料(火災保険・地震保険など)

- ● その他

固定資産税は、土地・建物の所有者に所有期間中課税される税金で、都市計画区域内では都市計画税も追加で支払います。税率は固定資産税の場合、固定資産税評価額の1.4%、都市計画税は上限0.3%です。優遇措置やその期限などを含めて、早めに把握しておきましょう。

住宅ローンは完済まで約定の月額を払い続けます。繰り上げで早めに返済を終わらせれば家計がプラスとなり、支払利息も少なく済むでしょう。繰り上げ返済や有利な利率への借り換えなどは、意識して検討することをおすすめします。

修繕費は経年や使用に伴う家の傷みに対応するもので、屋根や外壁の塗装・補修、屋内の設備交換などがおもな対象です。「このくらいでメンテナンスが必要」という目安があり、ハウスメーカーのサポートで行う場合もありますが、そうでない場合は自主的に計画して行いましょう。修繕は早めの対応で、長期的にはコストを浮かすことができます。

各種の保険は火災・地震・台風など自然災害のほか、さまざまな予期しない家の損壊に対して補償がされるもので、持ち家、とくに融資を受ける場合には必須と考えましょう。どのような内容に対していくら補償を受けられるのか、しっかり把握して、必要と考えられる保険料を設定します。

その他として挙げられるのは、賃貸のときには負担しなかった町内会費や下水道の浄化槽清掃費、外構・植栽の維持費など、一軒家ならではの費用も支払うことになります。また、子どもの誕生や成長に合わせて部屋の改修を行ったり、介護やバリアフリーのためのリフォームが必要となったりするなども、事前に考えておくようにすれば安心です。

関連記事:

みんなが知りたい一戸建ての維持費の相場を徹底解説|住宅展示場のハウジングステージ

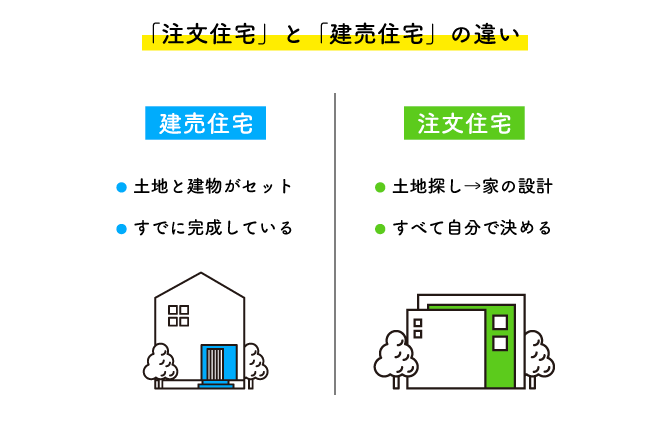

「注文住宅」と「建売住宅」の違いについて

注文住宅の特徴=メリット・デメリットは「全て自分で決めること」。建売住宅のメリット・デメリットは「規格商品であること」に集約されます。以下の表をご覧ください。

| 種別 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 注文住宅 | ● 間取りのプランや各種仕様が自由 ● 土地と建物の組み合わせが自由 |

● 工期がかかる ● コストが高い |

| 建売住宅 | ● 価格がリーズナブル ● 平均的な仕様で安心 ● 工期が短いか、すぐ入居可能 |

● 決まった規格からしかプラン・仕様を選べない ● 外観などが画一的になりやすい |

理想の住まいづくりを実現するのには注文住宅を選んで、専門的なサポートを受けながら家族の希望に合った立地・間取り・仕様などをじっくり詰めていくことが良いでしょう。

注文住宅なら、ある程度の規格は準備されているものの希望に添える自由度が高く、とくに在来工法の場合はミリ単位で間取りの大きさを調整することも可能です。

土地の気候風土や周囲の条件に合わせた仕様や、外観のデザインも自由につくれます。

一方、規格商品である建売住宅は、大量発注によるメリットで建築コストを下げることが可能なこともあり、値段が安く設定されているものです。

また、これまでの数多い建築事例から、平均的な好み・希望に合わせた家づくりのノウハウが享受できます。建物がすでにできあがっている場合は、実物を吟味のうえで購入することも可能でしょう。

ただし、注文住宅のような施主としてのこだわりを発揮することはできません。分譲地に似た外観の家が建ち並ぶ中の1軒というように、デザイン上の個性を発揮することも難しいケースが多いです。

関連記事(戸建てとマンションの比較):

戸建てVSマンション、生涯コストを比較! 持ち家購入で失敗しないための3大ルールを解説!|住宅展示場のハウジングステージ

新築一戸建ての土地購入にかかる諸費用

この項では、土地の購入の際にかかる手数料や税金についてご説明します。税金は契約書に貼る印紙税と不動産取得税、登記の際の登録免許税です。登記の際には司法書士の報酬もかかります。

①印紙税(土地の売買契約書)

土地の売買契約書には、貼付する印紙代(印紙税)が必要です。印紙代(印紙税)は2027(令和9)年3月31日までの契約に関しては、以下のように軽減措置が適用されます。

| 契約金額 | 通常 | 軽減後 |

|---|---|---|

| 100万円超500万円以下 | 2,000円 | 1,000円 |

| 500万円超1,000万円以下 | 1万円 | 5,000円 |

| 1,000万円超5,000万円以下 | 2万円 | 1万円 |

| 5,000万円超1億円以下 | 6万円 | 3万円 |

参考:国税庁「不動産売買契約書の印紙税の軽減措置」

たとえば3,000万円で土地を購入する契約書の印紙は、2万円のところ上記の期間は1万円で良いこととなります。

また、2022年以降法改正により電子契約で行った場合は、印紙税は非課税となるため、かかりません。対応してもらえるかどうか、不動産会社に相談してみましょう。

②不動産取得税

不動産を取得したときには、不動産取得税が課税されます。譲り受けたのが有償・無償、登記の有無にかかわらず課税されます。しかし、相続による取得の場合など、一定の場合には課税がされません。

税額は原則、固定資産税評価額の4%ですが、宅地や住宅については3%に軽減されています。

さらに、2027(令和9)年3月31日までは宅地の課税評価額を1/2にする軽減措置があるため、税額はさらに減額されます。また、以下の2点のうち、より金額が大きいほうが適用されます。

- ● 45,000円

- ● (土地1平米あたりの固定資産税評価額 × 1/2)× (住宅床面積 × 2(200平米が上限)) × 3%

固定資産税評価額は、市場価格(実勢価格)の70%が目安とされますが、納税通知などでも確認が可能です。

不動産取得税(土地)

| 取得日 | 土地 |

|---|---|

| 平成20年 4月 1日から 令和9年 3月31日まで |

課税標準額の1/2について、3/100

減額の額(いずれか大きいほう): ● (土地1平米あたりの固定資産税評価額 × 1/2)× (住宅床面積 × 2(200平米が上限)) × 3% |

出典:東京都主税局 不動産取得税 | 税金の種類

後述する家屋に課税される税率も、住宅は3/100=3%に減額となっています。

③登記費用(土地を購入する際)

土地を購入して、所有権が移転した際に必要な所有権移転登記を行う際に、登録免許税を納めます。固定資産税評価額の2%(2026年3月31日までに契約するときは1.5%)の登録免許税を納付します。

登録免許税・土地の所有権の移転登記

| 内容 | 課税標準 | 税率 | 軽減税率 |

|---|---|---|---|

| 売買 | 固定資産税評価額 | 1,000分の20 | 令和8年3月31日までの間に登記を受ける場合1,000分の15 |

| その他 (贈与・交換・収用・競売等) |

固定資産税評価額 | 1,000分の20 | – |

登記費用として、司法書士に手続きを依頼することになりますが、その報酬が発生します。報酬は依頼先によって異なりますが、相場では3~5万円です。

登記の手続きをご自分で行うこともできますが、揃える書類や記入方法などの手続きが複雑で間違いやすく、手間や時間がかかるため、依頼するのが一般的です。

登録免許税と司法書士の報酬は、相続などの際に、被相続人の住所や姓が現状と異なっているなどの場合は、その更正のために追加で金額がかかりますので、注意しましょう。

このほか、土地の代金とは別に、不動産会社の報酬となる仲介手数料が費用として必要となります。仲介手数料は400万円以上の物件の場合、土地の代金の3%+6万円に消費税がかかります。

土地代金の消費税は非課税ですが、仲介手数料はサービスの対価なので課税される点、注意しましょう。

新築一戸建ての工事にかかる諸費用

つづいて、家屋の新築工事の際にかかる諸費用です。建物の本体工事・外構などの付帯工事、別途工事費には含まれない費用をご紹介します。この項の項目で、工事関連や設計監理費、地鎮祭などは、別途工事費に含んで見積もり、請求される場合もありますので、確認してください。

①地盤調査の費用

家を建てる前に、地盤調査を行います。その土地が建物を建てるのに適しているか、傾きや沈下、害のある物質の検出などの可能性を調べ、安全に暮らせるかチェックするものです。

地盤調査は、一般的な住宅用の家屋ではスウェーデン式サウンディング試験で行い、1日程度で結果が分かります。費用は5万円ほどが相場です。

地盤調査の結果、地盤の改良が必要となった場合は、表層改良工法で50~100万円ほどの工事費がかかります。

また、古い家屋を取り壊す場合は、解体工事で30坪の家のケースで90~150万円ほどが必要です。

②建築確認の申請費用

家屋の設計が建築基準法に適法にできているかをチェックするために、自治体への建築確認申請を行います。建築士が申請書類を作成するための費用の相場は、30坪前後までの家で中間検査、完了検査の分も含めて3万円ほどです。

また、検査確認を自治体ではなく民間の検査機関に依頼する場合は、やや金額が高くなります。費用は期日内に現金で支払う必要があります。

③水道とガスの引き込み工事費用

水道やガスの引き込みにも、工事費用が発生します。上下水道は現状での地下の配水管配置にもよりますが、一般的に30~100万円です。

このほかに、自治体に水道の加入金などを支払います。自治体ごとや水道管の口径で金額に違いが出ますが、この費用は30万円ほどです。

都市ガスの引き込みは工事費が10~20万円ほどで、プロパンガスの場合は一般的に初期費用がかかりません。

④印紙税(建築工事契約書)

建物を建築する際の工事請負契約書にも、収入印紙を貼付します。土地購入の契約書の場合と同じで、2027(令和9年)までの軽減措置を適用し、1,000万円超5,000万円以下の工事額面の場合で、1万円の印紙を貼付します。

| 契約金額 | 通常 | 軽減後 |

|---|---|---|

| 100万円超500万円以下 | 2,000円 | 1,000円 |

| 500万円超1,000万円以下 | 1万円 | 5,000円 |

| 1,000万円超5,000万円以下 | 2万円 | 1万円 |

| 5,000万円超1億円以下 | 6万円 | 3万円 |

参考:国税庁「不動産売買契約書の印紙税の軽減措置」

また、工事請負契約も電子契約できるので、その場合の納税は不要です。建築の依頼先に相談してみましょう。

⑤不動産取得税

土地購入の項で述べたように、不動産取得税の課税標準となる固定資産税評価額は、実勢価格の70%が目安とされます。

住宅の不動産取得税の算出方法

固定資産税評価額 ‐ 基礎控除(1,200万円)×3%※

※2027(令和9)年3月31日までの軽減措置

出典:東京都主税局 不動産取得税 | 税金の種類

⑥登記費用(新築住宅を建てた際)

新築住宅を建てた際には、新しく建物を登記する保存登記が必要です。新築では固定資産課税台帳の価格がないため、法務局が認定した価額となります。法務局管内の新築建物課税標準価格の認定基準表をもとに、総床面積を乗じて計算します。

建物の登記・登録免許税

| 内容 | 課税標準 | 税率 | 軽減税率 |

|---|---|---|---|

| 住宅用家屋の所有権の保存登 | 法務局が認定した価額 | 1,000分の1.5 | 個人が、令和9年3月31日までの間に住宅用家屋を新築か、建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得をし、自己の居住の用に供した場合の保存登記 |

税率は令和9年までの軽減税率です。また、登記手続きを司法書士に依頼する場合には、土地の登記同様、司法書士報酬も必要となります。

⑦設計監理費

工務店や設計事務所に設計を依頼した際に、設計監理契約を結ぶ場合があります。設計監理費は別途の費用請求となる場合と、建物本体の工事費明細の一部となる場合があります。

ハウスメーカーへ依頼する場合は、後者の本体工事費となることが多く、その場合は別途の請求にはなりません。

設計監理契約を結んだ際の契約書は、費用の額面に応じて印紙の貼付が必要となる場合があります。

⑧地鎮祭、上棟式の費用

建築を始める前には、工事の安全祈願などのために、土地を守る神様に土地の利用を報告するという主旨で地鎮祭を行います。費用は神主さんへの玉串料と供物で、3~4万円ほどです。

また、参加者への酒食や粗品、近隣への工事前の挨拶で渡す品を準備することもあります。

建物の骨格ができあがったときに上棟式を行う場合にも、玉串料のほかご祝儀や昼食代などが必要です。

費用は地域差などもあるため、ハウスメーカーなどの担当者に相談してみましょう。

新築一戸建ての住宅ローンにかかる諸費用

最後は住宅ローンの利用に関連する費用です。こちらは税金や手数料のほか、保証料や保険料があります。保証料や手数料は、住宅ローンの金利に含めたり、割引の一環となったりする場合もあるので、総費用はさまざまです。

①印紙税(住宅ローンの貸借契約書)

住宅ローンの契約書は、金銭消費貸借契約といい、印紙税貼付の対象です。印紙税額は下の表のようになります。たとえば、額面で1,000万円を超え、5,000万円以下の契約のケースで2万円です。土地売買契約書のような軽減措置はありません。

| 記載された契約金額 | 税額 | |

|---|---|---|

| 1万円未満のもの | 非課税 | |

| 1万円以上 | 10万円以下のもの | 200円 |

| 10万円を超え | 50万円以下のもの | 400円 |

| 50万円を超え | 100万円以下のもの | 1,000円 |

| 100万円を超え | 500万円以下のもの | 2,000円 |

| 500万円を超え | 1,000万円以下のもの | 1万円 |

| 1,000万円を超え | 5,000万円以下のもの | 2万円 |

| 5,000万円を超え | 1億円以下のもの | 6万円 |

| 1億円を超え | 5億円以下のもの | 10万円 |

| 契約金額の記載のないもの | 200円 | |

金銭消費貸借契約書も、電子契約によって印紙税が不要とうたう金融機関が増えています。

②住宅ローンの手数料

住宅ローンの手続きの際は、借入先の金融機関によって、融資手数料が別途必要となる場合があります。

手数料は借入期間が35年で借入金額×2.2%が標準的ですが、ネット銀行などでは定額で5万円前後という場合もあります。ただしその分金利が相応に高めの設定であることが多いでしょう。

③住宅ローンの保証料

住宅ローンの保証料も、金利に上乗せして支払うことが多いですが、一括払いも可能です。一括で支払うことを「一括前払い方式」または「外枠方式」といいます。一括の金額は相応の負担となりますが、結果として支払総額を抑えることができます。

一括前払いの場合の金額と、いくらお得になるかのシミュレーションは、金融機関に相談しましょう。

④団体信用生命保険の加入料

団体信用生命保険=団信は、融資を受けた方が、全額返済が終わらないうちに死亡、もしくは所定の高度障害といった状態となった場合に、残りの支払いに対して保険が下りる制度です。

近年ではカバーの手厚いさまざまな団信が登場しています。一方フラット35などでは、体調に問題があって団信に加入できない方向けの住宅ローンも受け付けています。

団信の加入費用は、金利に上乗せして支払うことが一般的なため、その場合は計上されません。

⑤火災保険、地震保険の加入料

住宅ローンの融資を受ける場合、火災保険の加入が必須です。地震保険については、必須とするケースと不要なケースがあります。

保険料は、家屋の規模や加入する補償内容によって幅があります。住宅ローンのためにというより、いざというときのために、加入する内容をよく検討しましょう。

以下が、火災保険で一般的に用意されている補償内容の例です。

| 損害の種類 | 内容 |

|---|---|

| 火災、破裂・爆発、落雷 | 失火・延焼・ボヤなどの火災、ガス漏れなどによる破損・爆発の損害、落雷による損害を補償。 |

| 風災・雹災・雪災 | 台風等の強風による損害、雹(ひょう)や霰(あられ)による損害、豪雪の際の雪の重み、雪の落下などによる事故または雪崩により生じた損害を補償。 |

| 水災 | 台風、暴風雨、豪雨などによる洪水、高潮、土砂崩れなどにより生じた損害を補償。 |

| 水濡れ | 給排水設備の故障や他人の戸室で生じた事故による水濡れ損害(水漏れ)を補償。 |

| 物体の落下・飛来・衝突 | 車の飛び込みや飛び石など建物外部から物体が落下・飛来・衝突したことにより生じた損害を補償。 |

| 盗難 | 家財の盗難や盗難に伴う鍵や窓ガラス等の建物の損害を補償。 |

| 騒擾・集団行動等に伴う暴力行為 | 集団行動などに伴う暴力行為・破壊行為による損害を補償。 |

| 破損・汚損など | 子どもが室内でボールを投げ、窓ガラスが破損してしまった等、事前に予測して防ぐことができず、突発的な事故によって生じた建物や家財の損害を補償。 |

出典:インズウェブ!

新築一戸建てにかかる諸費用の総額シミュレーション【事例】

土地を購入して新築するケースで、諸費用がどの程度かかるかのシミュレーションの一例をご紹介します。

シミュレーションの前提

- ● 土地代(130平米):1,200万円(固定資産税評価額は70%の840万円と仮定)

- ● 建物(床面積100平米):3,300万円(固定資産税評価額は60%の1,980万円と仮定)

- ● 頭金:500万円を準備

- ● 住宅ローンの借入金額:4,000万円

※2027(令和9)年3月31日までに宅地等(宅地及び宅地評価された土地)を取得した場合

| 項目 | 算出方法 | 費用 | |

|---|---|---|---|

| 土地購入の諸費用 | 印紙税 | 軽減措置で2万円→1万円 | 1万円 |

| 不動産取得税 | 土地の固定資産税評価額×3%×1/2-控除額で計算 | 0万円 | |

| 登録免許税 | 土地の固定資産税評価額×1.5%で計算

※2026年3月31日以降は2.0%を予定 |

12.6万円 | |

| 司法書士への報酬 | 依頼先で異なる | 3万円 | |

| 仲介手数料 | 土地価格×3%+6万円+消費税 | 46.2万円 | |

| 土地購入 小計 | 62.8万円 | ||

| 建物の諸費用 | 地盤調査費用 | 5万円 | |

| 建築確認申請費用 | 3万円 | ||

| 水道・ガス工事費 | 80万円 | ||

| 水道加入金 | 30万円 | ||

| 印紙税 | 軽減措置で2万円→1万円 | 1万円 | |

| 1万円 | 建物の固定資産税評価額×0.4%で計算 | 7.9万円 | |

| 司法書士報酬 | 依頼先で異なる | 3万円 | |

| 不動産取得税 | 建物の固定資産税評価額-1,200万円×3%で計算 | 23.4万円 | |

| 地鎮祭、上棟式 | 10万円 | ||

| 建物建築 小計 | 163.3万円 | ||

| 住宅ローンの諸費用 | 印紙税 | 金銭消費貸借契約書の印紙 | 2万円 |

| 融資手数料 | ローン借入額×1%で計算 | 40万円 | |

| ローン保証料 | ローン借入額×2%で計算 | 80万円 | |

| 団体信用生命保険料 | ローンの金利に含まれている | 0万円 | |

| 火災保険料、地震保険料 | 2万円 | ||

| 住宅ローン 小計 | 124万円 | ||

| 総合計 | 約350.1万円 |

繰り返しますが、諸費用はケースバイケースなので、上記はあくまで一例です。家の仕様と施工の依頼先が決まったら、概算してみましょう。

また、法令や税制は改正が行われるため、概算の際は、官公庁のホームページで必ず最新の情報を確認するようにしてください。

【予算別】新築一戸建ての間取りを紹介

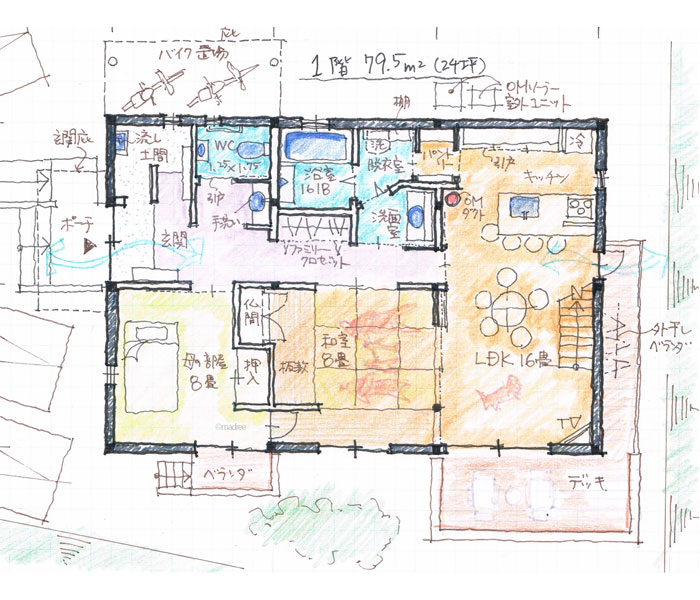

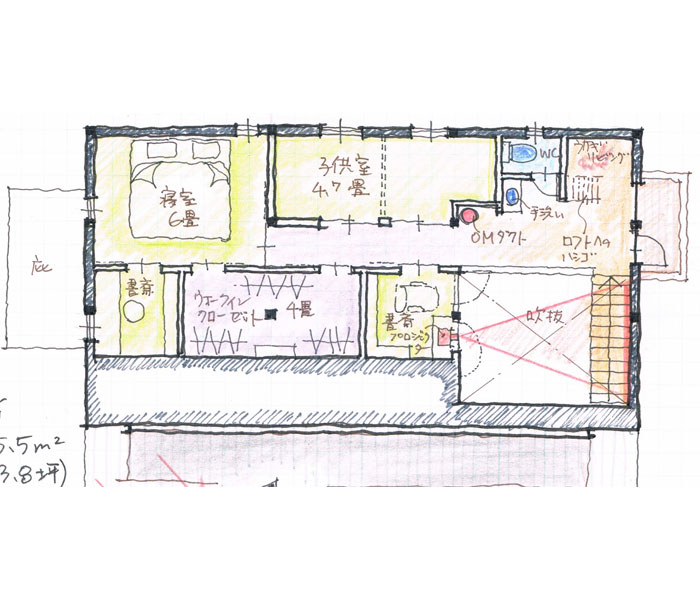

この項では、予算別にそれぞれ典型的な、新築一戸建ての間取りをご紹介します。立地や家族の状況など、それぞれにコストをかける部分にメリハリを設けた事例をご確認ください。

【1000万円台】新築一戸建ての間取り

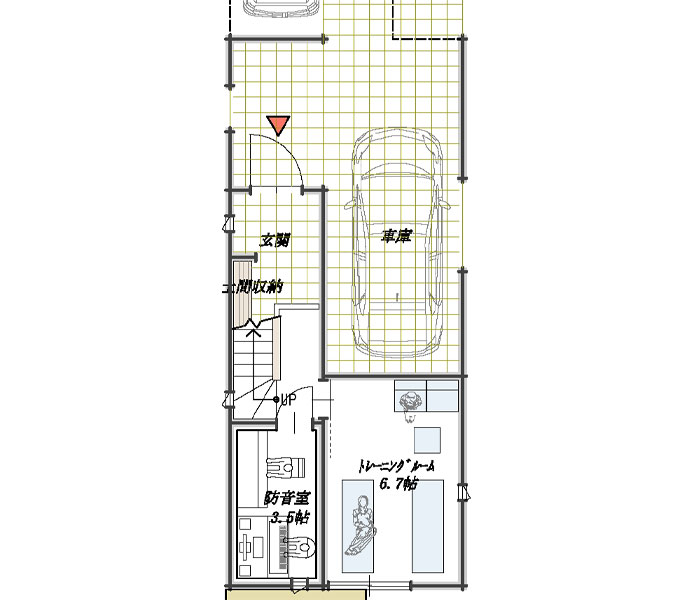

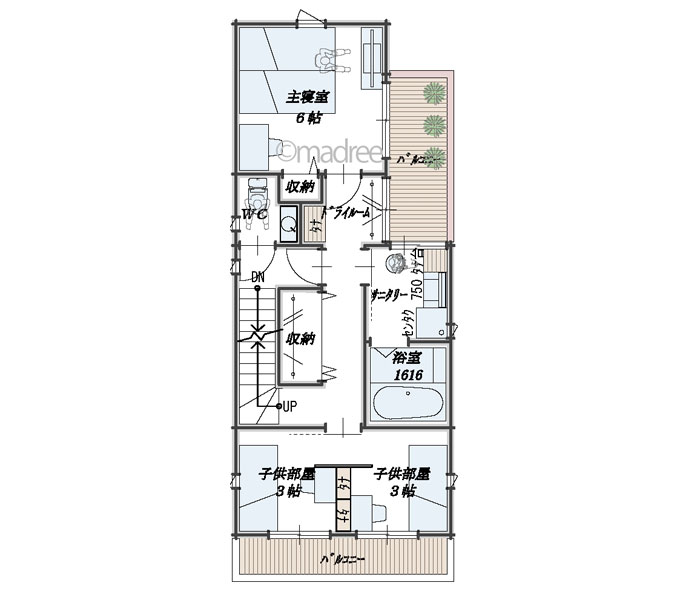

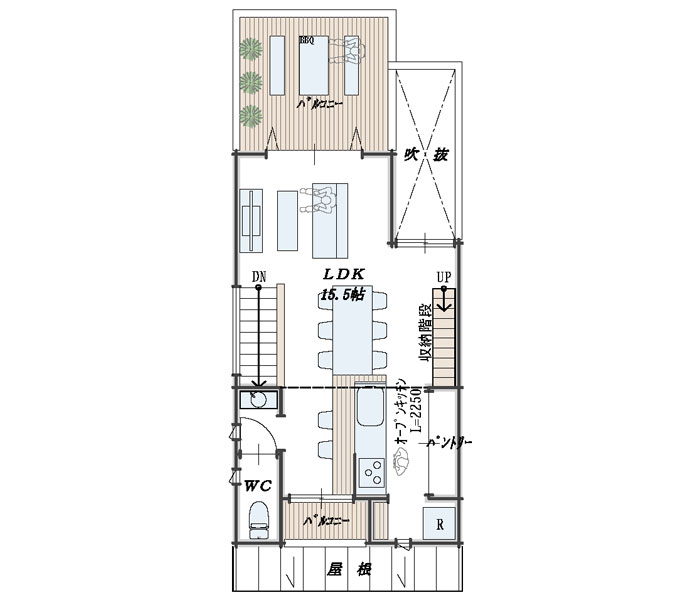

徹底して立地を重視する一方、建物はシンプルで機能的な3階建て・3LDKの間取り事例です。細長い狭小地にもかかわらず、4人家族の居住ニーズと、趣味の空間まで実現しています。

1階にビルトインガレージを設け、都市部の高額な駐車場代をかけることなく車を維持できます。また、3階にアウトドアリビングを含むLDKを配することで、家族の集う環境として理想的な空間づくりができました。

家事動線にも配慮がなされ、たとえば洗濯関係は「洗う」「干す」「しまう」が2階だけで完結するように設計されています。

間取り引用元:madree

間取り引用元:madree

間取り引用元:madree

【2000万円台】新築一戸建ての間取り

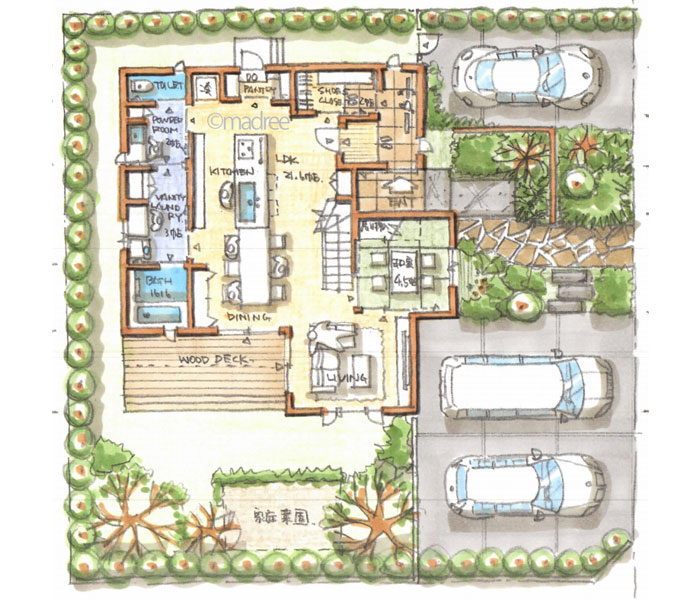

郊外や地方で、広い敷地をフルに活用した建築事例です。土地ありの建築の場合でも、このようなプランが予算内で実現しやすいでしょう。外構のゆったりぜいたくな利用が目を引きますが、建物の充実度も魅力的です。

耐震性や機密・断熱性に優れた構造をとり、その結果として開放感あふれるリビング上の大きな吹き抜けや高窓なども実現しています。キッチンを細かい設備の間取りが取り囲む構造は、強固なだけでなく、合理的な家事動線をもたらすでしょう。

比較的静かな2階に設けるサブリビングは、スペースに余裕がある場合は使い勝手の良い有効な間取りです。就寝前の憩いの場、読書や勉強、ワークスペースなど柔軟性の高い利用が可能でしょう。

間取り引用元:madree

間取り引用元:madree

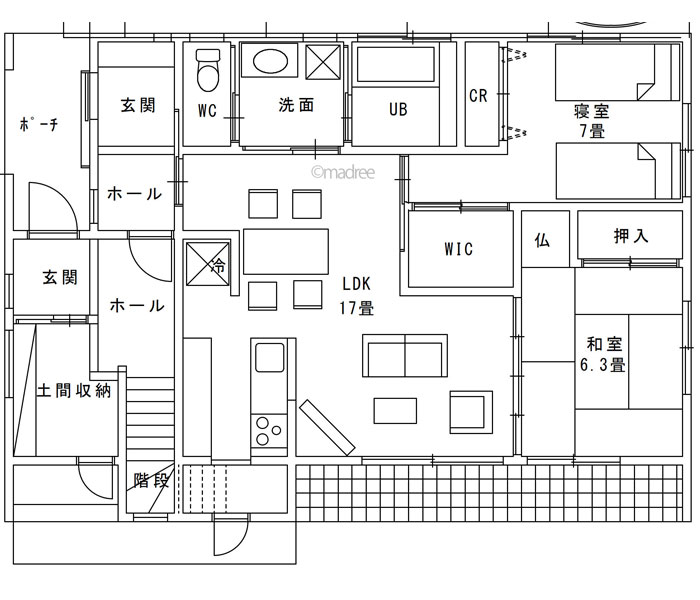

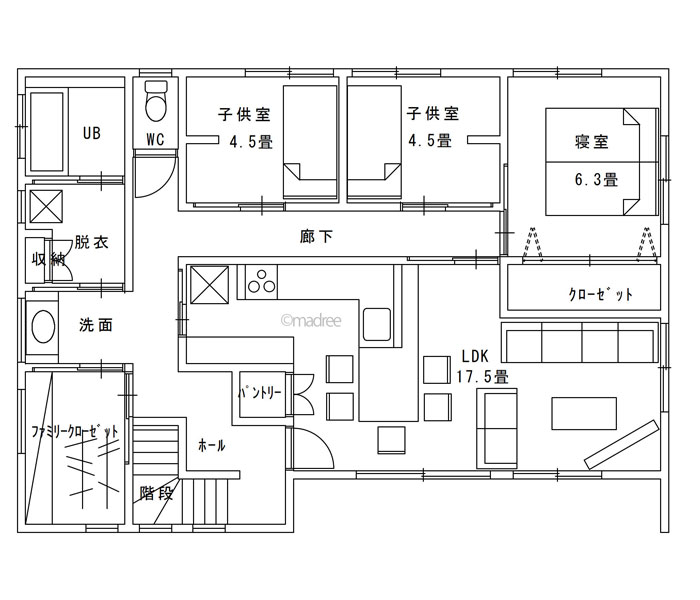

【3000万円台】新築一戸建ての間取り

最大5人居住を想定し、シンプルで機能的に設計された2階建ての間取りです。同居で利用する母の部屋は、リビングと2か所で結ばれ、浴室やトイレへのアクセスも車いすに対応できる広さがあるでしょう。

2階は子どもの成長に合わせて部屋の分割やロフトなど、さまざまな工夫があるほか、2か所の書斎や、階下のリビングに向かって照射するプロジェクターなどが設けられています。

設計段階で新しい生活に合わせて、機能や使い勝手と潤いを両立した仕掛けに富んだ家となりました。

子育て世帯や郊外や地方への移住を考える場合、自治体による助成金事業が設けられている場合があるので、調べて利用することをおすすめします。

間取り引用元:madree

間取り引用元:madree

【4000万円台】新築一戸建ての間取り

最後にご紹介するのは、大家族の幅広い用途を受け止める二世帯住宅です。1階に親世帯、2階に子世帯の構成で、玄関も別の完全分離型ですが、内部は親世帯の玄関ホールでつながっています。

人数割りの面積取りではなく、実用的でコンパクトな子世帯住居に比べて、親世帯のほうにスペースの余裕を持たせているのが印象的です。

二世帯住宅は建築費も高額となりますが、資金計画上も二世帯が協力してあたれるほか、助成金や税制の優遇も利用できることがあります。

将来は子世帯が1階に、孫世帯が2階というように、末永く使う家というヴィジョンも見越して検討されるのも良いでしょう。

間取り引用元:madree

間取り引用元:madree

新築一戸建ての諸費用を抑える4つの方法

ここまでご紹介してきた新築一戸建ての諸費用ですが、工夫することでかかる金額を数十万円から100万円単位で抑えることも可能です。以下で、その代表的な方法をご紹介します。

仲介手数料がかからない方法で土地を探す

土地の諸費用の項でご紹介した仲介手数料は、一般の売主と買主を仲介する際に発生する費用です。そのため、宅地建物取引業者の資格のあるハウスメーカーや工務店が売主となっている土地の場合は不要となります。

たとえば、土地の価格が2,000万円の場合、通常は以下の仲介手数料がかかります。(値引きを行っている業者もあります)

仲介手数料:(2,000万円×3%+6万円)×消費税1.1=72万6,000円

業者売主の土地の場合は、この金額は0円です。土地売買の図面や広告で、「取引態様」という項目が必ずあります。そこに「売主」と記載してある物件を探してみましょう。

住宅ローンの諸費用は全ての合計で比較する

住宅ローンの値引きサービスは、手数料・保証料・団信・一部一括返済の手数料など、さまざまな項目にわたります。しかし分かりやすい指針は一つだけで、「同じ金額を借り入れて、返済総額はどこの金融機関が少ないか」に尽きます。

また、ローンの場合は頭金を多く準備したり、融資手数料や保証料、団信などの一括払い、繰り上げ返済などをしたりすることで、返済総額を下げることができ、長い目で見てお得です。

無駄な諸費用は削減してコストを抑える

諸費用の中には減額したり、払わずに済んだりするものもあります。フラット35ではローン保証料や団信の加入なしの借り入れも可能です。ただし保証や団信を受けないデメリットも考えましょう。

また、火災保険の補償内容を見直すことで保険料を抑えられるでしょう。

費用の項目は多岐にわたりますが、一つずつ無駄をあぶりだし、節約ができないかを検討してみてください。

また、住み替えの際は引っ越し費用、仮住まい費用、家具・家電の新規購入費用などのコストもかかります。仮住まいに実家を利用したり、家具・家電を徐々に買い替えたりするなどで、費用の見直しが可能かもしれません。

補助金制度を活用する

国や自治体が、住宅取得に関連した補助金制度を準備していることがあります。対象となるのは住宅取得自体のほか、省エネ性能の高い建築や子育て支援、地方移住などです。

ホームページで最新の制度内容をチェックしたり、建築の依頼先に相談したりするなどで、お得な制度の利用を検討しましょう。

省エネ住宅や地方移住は、光熱費や物価、固定資産税などの生活コスト、建築費や土地費用などのイニシャルコストも下げる効果があります。

関連記事:

想定外の出費を防ぐには 予算オーバーを防ぎ、家づくりのお金を節約するポイント|住宅展示場のハウジングステージ

まとめ

新築一戸建ての諸費用の相場や内訳、費用を抑えるポイントなどを解説しました。注文住宅の見積もりは、予算の折り合いと優先順位の検討で終始します。しかし諸費用の検討は、本体工事や付帯工事よりもまだ悩むことなく、削減の工夫が可能かもしれません。

また、税金などは別として、サービスに対価を支払う場合は「ここは手を抜かないで今やったほうが」という項目もありますので、専門知識のある人に相談しながら、良い家づくりを実現していただけたらと思います。

執筆・情報提供

滋野 陽造

マスコミ広報宣伝・大手メーカーのWebディレクター・不動産仲介業を経て、ライター業・不動産投資に従事。

実務経験をもとに、不動産の購入・売却、住まいの知恵、暮らしの法令などのジャンルを中心に記事の執筆を行う。

© Housing Stage All rights reserved.

この記事はハウジングステージ編集部が提供しています。