2023.09.28

完全分離型の二世帯住宅とは何?どの間取りが人気?費用の目安や後悔しないためのコツを解説

最終更新日:2025/08/29

いずれ両親との同居も考えてはいるけれど、いざ同居するとなると抵抗がある…!という人も多いと思います。生活スタイルの違い、気を遣ってしまうなど、同居へのハードルは高く、積極的になるのは難しいもの。

そんな方におすすめなのが、完全分離型の二世帯住宅なんです!

完全分離型であれば、二世帯住宅のいいところを残しながら、デメリットを取り除くことができるのです。

そこで今回は、完全分離型の二世帯住宅について、その特徴、間取り、メリット、デメリットについて紹介します。

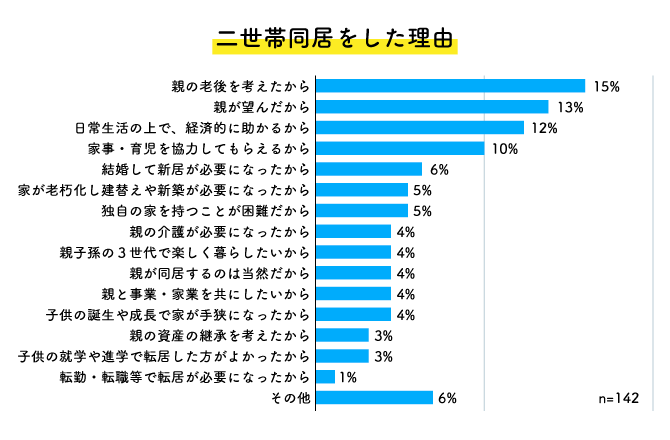

以下は、二世帯同居をした方にその理由を調査したものです。二世帯住宅で親との関係を密にすることで、これだけのメリットがあるともいえるでしょう。

2013年 おうち*くらぶ調べ

INDEX

「完全分離型」とは?二世帯住宅の種類について

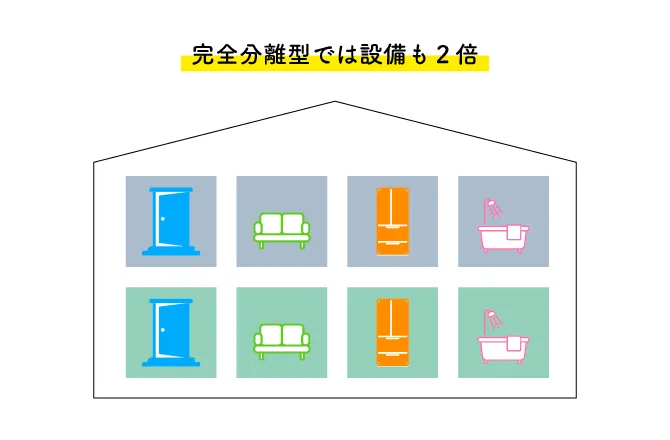

寝室以外は共用だったり、浴室だけは共用だったりする住宅がありますが、完全分離型の場合、その名のとおり、親世代と子世代の暮らしが完全に分かれているのが特徴です。。

土地を除く設備を一切共有しないので、親の家と子の家が隣接しているとも言い換えることができます。

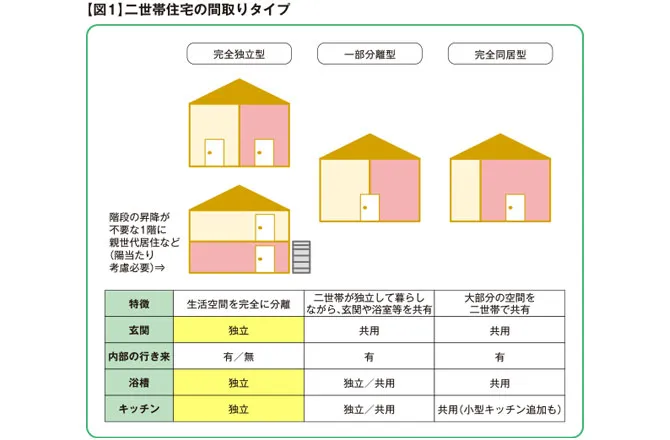

二世帯住宅には、ほかにも部分共有型や同居型(完全共有型)があります。それぞれの違いは、以下の画像を参考にしてください。

引用:家サイト

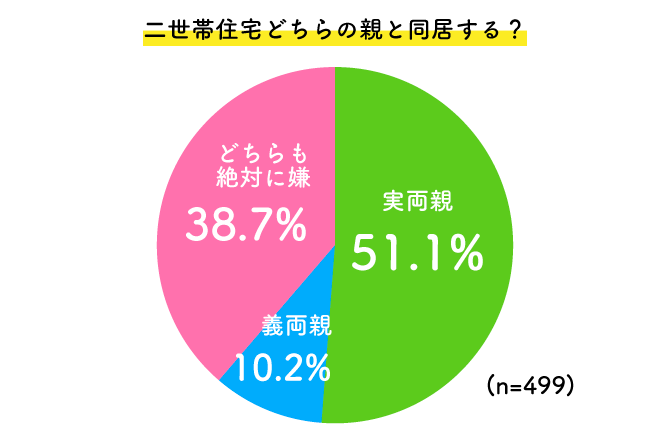

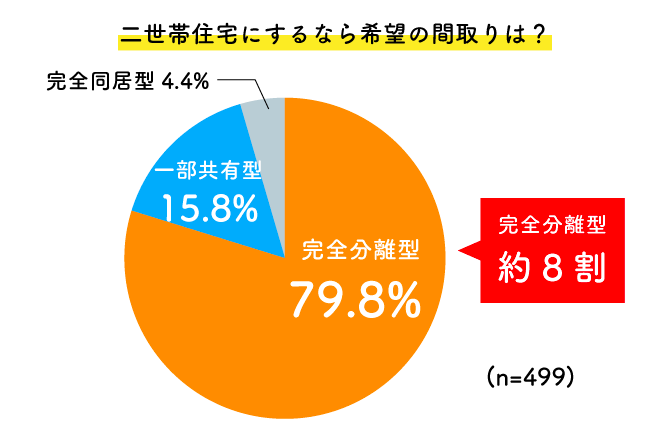

現代の親子関係から考えると、「完全分離型でなければ二世帯住宅は難しいのでは?」というデータがあります。

以下は、二世帯住宅に対する希望を聞いたアンケートです。同居は「どちらの親とも絶対に嫌」が38.7%、間取りの希望は完全分離型が約8割となっています。

このような情勢から考えると、完全分離型による近居に近い形態が、二世帯住宅に対する抵抗感への、有効な解決策になりそうです。

併せてこちらも参考にしてください。

関連記事:二世帯住宅に必要な坪数は?住宅タイプごとの目安や建築時のポイントを紹介

関連記事:二世帯住宅のデメリットとは?メリットや後悔しないポイントも解説!|住宅展示場のハウジングステージ

二世帯住宅の完全分離型とその他種類のメリット・デメリット

この項では、二世帯住宅の完全分離型とその他種類「同居型」「一部共有型」について、メリットとデメリットを整理しました。それぞれ一長一短あるので、あらためてご家族の要望に合うタイプはどれか、考える参考にしてください。

完全分離型のメリット・デメリット

完全分離型の二世帯住宅のメリット・デメリットは、以下の表のとおりです。

| メリット | ・独立した生活空間が確保される ・プライバシーが保たれる ・各世帯の希望が尊重される ・税制優遇がある ・将来的に空いたほうを賃貸に出せる ・水道光熱費を明確に分担できる ・子どもを保育園に入れやすい |

| デメリット | ・建築費が高い ・広い土地面積が必要 ・世帯間のコミュニケーションが取りにくい ・緊急時に気づきにくい |

完全分離型二世帯住宅は、親世帯と子世帯が別々に生活できるため、生活時間の違いなどを気にする必要がありません。義父や義母と暮らすことになる配偶者の了承も得やすいでしょう。

しかし、各世帯が十分な床面積を確保するには広い土地が必要になります。また、水まわりの設備も世帯分必要になるため、建築コストがかかる点に注意が必要です。

二世帯住宅を検討している方は、以下の記事も参考にしてください。

関連記事:二世帯住宅のメリットとは?二世帯住宅の種類と後悔しないポイントも解説!

同居型のメリット・デメリット

同居型の二世帯住宅のメリット・デメリットは、以下の表のとおりです。

| メリット |

|

|---|---|

| デメリット |

|

同居型の場合は、玄関や水まわり、LDKなどほとんどのスペースを共有し、寝室などのみを分ける間取りとなります。生活動線に無理がなく、コストも抑えた効率の良い間取り設計が可能でしょう。

大勢でにぎやかな暮らしも魅力的です。親の体調変化のチェックや、孫とのコミュニケーションも、充実したものになるでしょう。

反面、接する時間がもっとも長く、気遣いが増えるのも事実。入浴や調理など、水回りを使用する時間帯が重なったり、起床している時間帯がずれていて、生活音が気になったりなどには要注意です。

一部共有型のメリット・デメリット

一部共有型の二世帯住宅のメリット・デメリットは、以下の表のとおりです。

| メリット |

|

|---|---|

| デメリット |

|

共有する玄関や浴室を挟んで、それぞれの世帯のゾーン分けをする一部共有型は、お互いのLDKなどを行き来可能ながら、普段は独立した生活時間を送るイメージとなるでしょう。

敷地の制約をクリアしながら、省スペースの建築が可能になる反面、分けたいゾーン、共有する設備、共に過ごすスペースの3種の空間を、二世帯の希望を反映しながら設計する難しさがあります。

ルールでプライバシーを分けるのは難しく、孫が両方のゾーンを行き来することも考えれば、もっとも柔軟な考え方が必要なタイプといえるかもしれません。

完全分離型の二世帯住宅における間取りの種類

完全分離型の住宅の間取りの種類は、縦割りと横割りの2種類があります。この項ではそれぞれの特徴などについてご説明します。使い勝手や住み心地の違いを比較してみてください。

左右で分ける「縦割り」

縦割りとは家を縦で分ける方法で、左は親世代の家、右は子世代の家といった分割になります。

家のタイプとしては、見た目は1つの家屋に見えるタイプ、2つ家屋があるように見えるのに、渡り廊下でつながっているタイプがあります。

壁面1枚でつながったメゾネットのような構造であったとしても、上下で音が響く問題は起きないため、左右ゾーンの間取りの工夫によって、各世帯が静かで落ち着いた暮らしをすることが可能でしょう。

不利な点として、高齢になると階段を使う2階での暮らしが減り、寝室も1階に移して・・というケースが増えます。ホームエレベーターを検討するか、親世帯は平屋にする、あるいは親世帯の2階については、将来的な利用方法を考えておくと良いでしょう。

上下で分ける「横割り」

横割りは、住宅を水平に分割する分け方です。たとえば、1階部分は親世代、2階部分は子世代というふうに分けます。

上の階での生活というと、1階の階段を通らないといけないですが、玄関を上の階に作り、外から階段で上がる仕組みにする場合は、しっかりと住み分けができるでしょう。

もしくは、玄関は独立していても中階段とし、玄関付近に親世帯と行き来できる扉を設ける方法もあります。

縦割りの場合最初から親世帯が1階のみで暮らす形になるので、親世帯2階のデッドスペース問題が生じず合理的です。

反面、上下に抜ける生活音の問題が生じやすくなるでしょう。2階の孫の足音が階下に響くなどの点です。過ごす時間が長く、遅くまで人の出入りのある2階世帯のLDKの階下には、親世帯の寝室を作らないなどの工夫をしましょう。

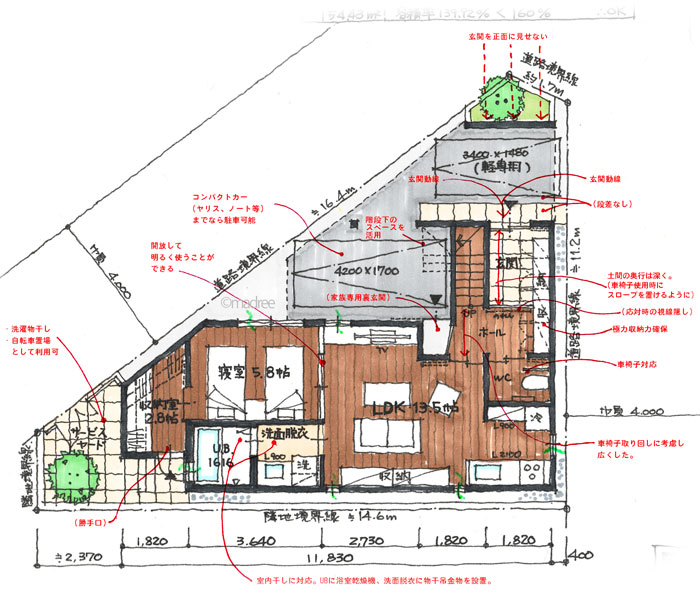

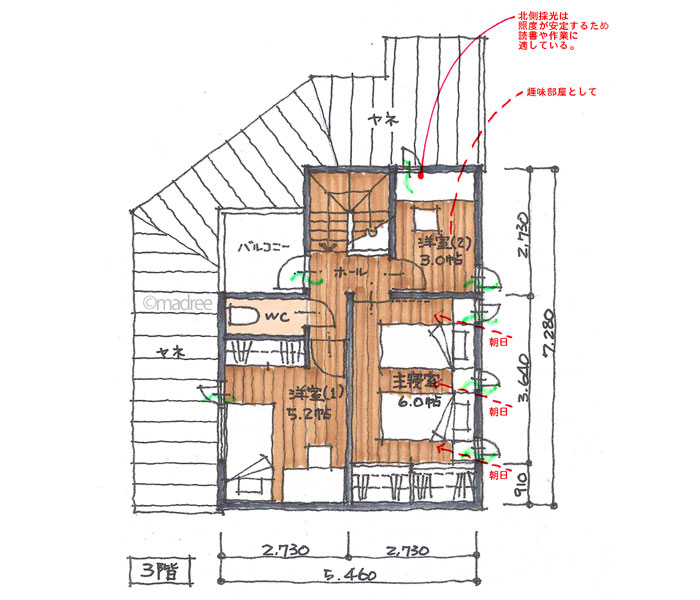

3階建てを二世帯で分ける場合の間取りの例

親世帯の生活の利便性を考慮して、都市中心部の好立地を狙いたい。しかし予算の制約も考えて狭小地・変形地などを狙い、二世帯住宅を作りたいケースもあるでしょう。

以下は三角地に作った3階建ての完全分離型二世帯住宅プランです。

1階は高齢・車イスでも安心な、合理的な動線を確保している1LDK。玄関から寝室までそのままアクセスできるようにしつつ、玄関は共有のため、寝室の仕切り建具も設けられています。

子世帯は2階にLDK、3階に2ベッドルーム+3帖の構成です。両世帯の寝室の間には2階をワンフロア挟む形となる点も、就寝時の静粛性に優れています。ただ、2階リビングは真下が寝室なので、あまり遅い時間までにぎやかにすることは避けたほうが良いでしょう。

各フロアにデッドスペースをうまく利用したバルコニーやサービスヤードを配するほか、屋根や軒がフロア間を適度に隔て、プライバシーをうまく保つ設計となっています。

完全分離型の二世帯住宅がおすすめなケース

前述のように同居というよりも近居に近い状況のため、親世帯と子世帯がもっとも気兼ねなく過ごせて、かつ交流しやすいのが、完全分離型の最大のメリットでしょう。

たとえば遠方に暮らしていて交流の少なかった義父母との二世帯同居の場合、お互いの生活状況や価値観が分かりにくく、子世帯は非常に気を遣うことになります。

しかし玄関も光熱費も別々であれば、それだけ気遣いの要素は減ることは間違いありません。

また、体が弱ってきたなどで同居・近居の必要があるものの子育てや生活について価値観が違うことが分かっていて、無用なトラブルを避けたい場合も有効です。

同じ家にお風呂とトイレが2つあるのはもったいないと感じることもあるかもしれません。ただ、二世帯で異なる生活時間帯に対応し、使用タイミングも気遣わないで済むメリットは大きいでしょう。

完全分離型は何かあればすぐ対応でき見守りも可能な安心感と、お互いの生活ペースを両立したい方におすすめといえます。

完全分離型の二世帯住宅を選択して後悔するケース

完全分離型二世帯住宅を建てたあとに「失敗してしまった」と、後悔するケースと対策を紹介します。

| 後悔するケース | 対策 |

|---|---|

| 建築コストが高い | ・予算を事前に決めておく ・余計なオプションをつけない |

| 光熱費の分担が難しい | ・住戸ごとにメーターを設置する ・請求を別にしてもらう |

| 世帯間のコミュニケーションが減る | ・一緒に食事を取る曜日などを決めておく |

| メンテナンスの費用負担が大きい | ・世帯間で費用の分担を決めておく ・リフォーム費用を積み立てておく |

| 生活音が気になる | ・上下左右の間取りに気をつける ・水まわりの配置に注意する ・遮音性の高い構造を選ぶ ・防音対策を行う ・縦割りの間取りを選ぶ |

| 採光・通風に差がある | ・採光、通風を考慮した間取りにする ・完全に同じ住宅にならないことは事前に話し合っておく |

| 介護・育児に不便 | ・内扉を作る ・緊急時に呼べるブザーなどを設置しておく |

| 庭や駐車場の管理に不満がある | ・事前に役割分担をしておく |

完全分離型の二世帯住宅とはいえ、住戸が隣接している以上、音のトラブルなどもゼロではありません。少しでも互いのストレスを減らすために、水まわりの配置を考えるなど、事前の対策を講じましょう。

また、二世帯住宅での生活を始めてからも、定期的なコミュニケーションやルールの見直しなどを行うことで、二世帯が快適に生活できます。

さらに、上記以外にデリケートな問題をはらむのが、子育てに関することです。親世帯と子世帯の、世代間の考え方の相違で、子どもへの接し方、育て方には軋轢が生まれることも多いでしょう。

お互いが何を望んでいるか、何をしたくないかを話し合う機会を持っても、遠慮をしてしまうもの。

下記は子世帯が二世帯住宅における子育てに関して、要望として持っている生の声をまとめたものです。

子育てへの要望

| 積極的に協力してほしい |

|

|---|---|

| 適度に協力してほしい |

|

| あまり関わってほしくない |

|

完全分離型でコミュニケーションを円滑にする工夫

二世帯間の理想的なコミュニケーションは、近すぎず遠すぎず、お互いが会いたくなるような関係づくりだといいます。

しかし完全分離型は、ともすればお互いの気配をあまり感じることなく、顔を合わせずに日にちが過ぎることも。お互いの行き来を進めるには、どのような方法があるでしょうか。

子世帯に共有のリビングスペースを設けて、定期的に食事をするなども良いでしょう。一緒に食事をすれば自然と近況などの話になり、お互いの様子を共有するきっかけとなります。

しかし、親の老いや体の不調を感じ取るためには、親世帯のほうへ定期的な立ち入りができることが良いとされます。「以前よりちょっと散らかった」「ものが増えている」「台所の使用が減っている」などの様子が分かるでしょう。

親の側も「散らかしたままにしない」ようにしようという一種の生活の張りも生まれます。

そのために、親世帯を「ちょっと懐かしい実家」のようにしてみるという方法はいかがでしょうか。和風やレトロな洋風にしつらえたインテリア、子どものころの懐かしい品や写真の収蔵、懐かしい味の料理、いつか孫のために使う節句の品などのある場所にしてみましょう。

コンパクトで合理的な住まいも良いですが、実家のような場所なら実の親でなく義父母の住まいであっても「気軽に訪ねたい」場所にできるかもしれません。

完全分離型の二世帯住宅の建築費用は3,000万~5,400万円程度

完全分離型二世帯住宅はいくらで建てられるのか疑問に感じている方も多いでしょう。

ハウスメーカーなどによって違いはあるものの、目安となる建築費用は、3,000万〜5,400万円程度です。

完全共有型や部分共有型と違い、各設備を二世帯分設置しなければならないことに加え、床面積も増えるため、費用が高くなる傾向にあります。

また、遮音性の高い構造にするほど、費用は高くなります。RC造>鉄骨造>木造の順で費用がかかると考えましょう。

なお、3,000万〜5,400万円は建築費用であるため、土地を購入する際はさらに費用がかかります。

親世帯とも話し合いを行い、費用負担を明確にしましょう。

完全分離型の二世帯住宅における建築費用を抑えるコツ

建築面積が大きくどうしてもコストがかかりがちな二世帯住宅のなかでも、完全分離型は2つ設ける設備が多い関係で、もっとも費用がかかるタイプです。なるべく建築費用を抑えて作る基本的なコツをご説明します。

建物はシンプルな形にする

建物はデザインに凝って凸凹の多い形にすると、建築費がかさむことになります。

形がシンプルな長方形、正方形の構成であれば、資材の無駄が少ないうえ、作業工程も短縮できて、建築コストを下げることができるためです。屋根も切妻や片流れなどのシンプルな形のほうが安くできます。

また、間取りも細かい部屋を多く設けて壁で仕切るより、間仕切りなどをうまく利用する想定にするとコストダウンにつながり、住まいを柔軟に利用しやすくすることもできます。

ドアや壁材にかかる費用を抑えられ、子ども部屋の将来に向けた利用など、使い勝手も良くなるためです。

世帯を上下で分ける

世帯を左右などワンフロアで分けるより、1階・2階で上下に分けたほうが土地代を安く抑えられます。

地方で広い土地を確保できるなら良いのですが、都市部で地価の高い場所では土地代にかなりの差が出る可能性があります。

土地だけでなく、建物も屋根や基礎など構造部の面積が大きいほど施工費用が高くなるため、上下にフロアを分けた建物のほうが1棟分の面積に近くなり、安く建築が可能です。

一般的には、階段使用に不安が出てくる親世帯が1階、子世帯が2階を利用することが多いです。イメージしてみてください。

上下同じ位置に水回りを作る

キッチンや浴室、洗面、トイレなどの水回りは、両世帯がなるべく近い位置に作ることで、配管の工事や資材などのコストを抑えることが可能です。

上下分離の場合は上下で極力同じ位置、左右分離となった場合は両世帯の隔壁付近に水回りを集めます。

配管の設備をなるべく近い位置に集中させておくと、後年メンテナンスを行う際の工事費も安く抑えられる効果があります。

配管と同様に壁面の形をシンプルにすることでも、メンテナンスのためのリフォーム工事費用を抑えられるでしょう。壁面の表面積が少ないことで資材費用が安くでき、足場の施工もシンプルで済むためです。

完全分離型の二世帯住宅が受けられる4つの税金優遇

二世帯住宅で受けられる税金の優遇には、以下のようなものがあります。

- ● 不動産取得税の軽減

- ● 固定資産税の軽減

- ● 相続税の軽減

- ● 住宅ローン控除

完全分離型の二世帯住宅で、一世帯(1戸)ではなく二世帯(2戸)と認められる場合は、控除額や優遇条件が拡大する可能性があります。

詳しく知りたい方は、こちらの記事も参考にしてください。

関連記事:二世帯住宅はいくら予算があれば建てられる?費用相場や減税制度をご紹介|住宅展示場のハウジングステージ

参考:相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)|国税庁

完全分離型二帯住宅を検討中ならモデルハウスを見学してみませんか

マイホームを購入するなら、「二世帯の住居とはどんなものか」を体感するのをおすすめします。Webサイトの情報や口コミだけではつかみづらい点も、展示場で実物を見学することで、新しい生活の良さを知るための助けとなるでしょう。

東京・埼玉・群馬など首都圏を中心に、多数の住宅展示場を開催するハウジングステージでは、最新の機能や快適性、エコ性能を持つ一流ハウスメーカーのモデルハウスをご見学いただけます。事前ご予約で、住まいづくりのお悩みへの相談も承ります。

二世帯住宅のススメ(東京近郊の二世帯住宅見学お申込み)|住宅展示場のハウジングステージ

まとめ

本記事では、完全分離型の二世帯住宅の特徴や間取り、メリット・デメリットを解説しました。

完全分離型とは、親世帯と子世帯の生活空間を完全に分けた二世帯住宅を指します。

プライバシーが確保されたり、各世帯の希望を尊重できたりと、生活の満足度が高いのが特徴です。一方で、建築費が高い点や、世帯間のコミュニケーションが取りにくいデメリットもあります。

費用面に関しては、二世帯住宅で受けられる税制優遇などを活用して、お得に二世帯住宅を建てましょう。

執筆・情報提供

岡﨑渉(おかざきわたる)

約3年間勤務した後に独立。

現在はWebライターとして活動中。

不動産営業時代は、実需・投資用の幅広い物件を扱っていた経験から、Webライターとして主に不動産・投資系の記事を扱う。

さまざまなメディアにて多数の執筆実績あり。宅地建物取引士・FP3級の資格を保有。

© Housing Stage All rights reserved.

この記事はハウジングステージ編集部が提供しています。